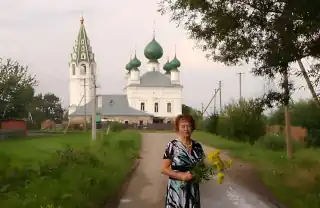

Михайловское. Галич. Россия

Село Михайловское Галичского района в истории страны,

в судьбе и творчестве соотечественников

Выходные данные, оглавление

УДК 82-4

ББК 83.014.46

Л 34

Михайловское. Галич. Россия: Село Михайловское Галичского района в истории страны, в судьбе и творчестве соотечественников / Автор-составитель: Н.Ю. Леванина. – Саратов: Издательство «КУБиК», 2025. – 468 с.

ISBN 978-5-6053474-4-6

В эту книгу, посвященную истории старинного русского села Михайловское, что на Костромщине, вошли уникальные архивные материалы, интереснейшие воспоминания жителей о разных периодах истории страны и села, а также увлекательные художественные произведения, посвященные этому замечательному селу, расположенному в самом центре России. Среди авторов-земляков этого издания – российские писатели и литераторы, ведущие свой род из заповедной Костромщины и пишущие о ней.

Книга адресована самому широкому кругу читателей.

© Н.Ю. Леванина, 2025

ISBN 978-5-6053474-4-6

© Издательство «КУБиК», 2025

Содержание

Наталья Леванина. От автора-составителя 3

Елена Балашова. «Обыкновенное чудо» 7

I. История села Михайловского 8

Елена Балашова. «Очистится душа от суеты…» 18

II. История Михайловского храма

Нина Розанова (Зубова). «Здесь Родины моей начало»:

отрывок из историко-биографического очерка 19

Алевтина Погодина (Лапшина). «Православная вера и русское слово…» 36

Вера Клевич. «Вот и всё, что осталось…» 40

IV. Село в годы Великой Отечественной войны.

Наши герои 41

Олег Зайцев. «Баллада о погибшем» 51

V. Михайловский тыл.

Всё для фронта, всё для победы! 52

Виктор Лапшин. «Горит в веках твоя звезда!» 57

Скворцов Валентин Константинович 70

Ольга Колова. «Где-то в дебрях глухих…» 74

VII. Михайловское в судьбах человеческих 75

Светлана Павлова. Петров день: биографический очерк 75

Валентин Скворцов. Село Михайловское: мои воспоминания 113

Любовь Котикова (Шубина). Мои воспоминания о родном селе и дорогих людях 117

Нина Розанова (Зубова). Здесь Родины моей начало:

историко-биографический очерк 145

Геннадий Дормидонтов. «Освободите сердце для любви…» 296

Мария Барыкова. Из истории михайловской семьи Василисиных: моя бабушка – половина моего «я» 298

Мария Барыкова. Из питерской истории михайловской семьи Налимовых 316

Сергей Потехин. «Не ты один тропинкой узкой…» 324

VIII. Наша малая Родина в художественной литературе 325

Светлана Павлова. «Светлые воспоминания» 325

Наталья Леванина. «Уроки русского»: деревенские этюды 333

Светлана Павлова. «Родная земля» 430

Олег Шестинский. «Златая цепь на дубе том…»:

блокадные новеллы 432

Наталья Леванина. «Чудобище»: отрывок из повести 443

Наши авторы 456

Благодарность 456

От автора-составителя

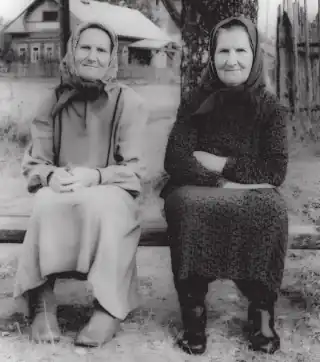

Эта книга сложилась на удивление легко и быстро. Она будто с нетерпением ждала меня. Остальные авторы тоже были вполне готовы к работе. Один материал по инерции влёк за собой другой. Одни авторы рекомендовали других, и рекомендации принимались. Так было с неожиданно появившимися в книге «михайловскими» очерками петербурженки Марии Барыковой и москвича Олега Шестинского. С какой любовью и мастерством они написаны! Художественная часть их воспоминаний просто оживила дорогие страницы истории села. А тут ещё и старожилы Михайловского подоспели. Девяносто четыре года Любови Константиновне Котиковой (Шубиной). Возраст почтенный, но память не подводит. Её мемуары, несомненно, внесли в книгу свою незабываемую конкретику.

Мне, конечно, повезло с авторами. У Нины Аркадьевны Розановой к моменту создания этой книги уже был готов качественный, интересный историко-биографический очерк, скромно адресованный автором лишь своим детям и внукам. Уверена, что книга изменит масштаб написанного и выведет этот богатейший материал на общероссийский простор. Ведь, по сути, у Н.А. Розановой (Зубовой) в документальном повествовании отпечаталась не только история конкретной Михайловской семьи. Её очерк – это с любовью выполненный слепок всей крестьянской России прошлого века. И что самое ценное, Нина Аркадьевна обладает даром слова. А ещё она является коренной жительницей Михайловского в энном поколении. Причём, живёт в селе и сейчас.

Другой автор – Светлана Павловна Павлова – тоже извлекла из семейных закромов много разного ценного и щедро поделилась со мной. При этом как поэтично её перо! Определённо, мне было из чего выбирать.

Работящие, озорные, мои земляки за словом в карман не лезут. Они терпеливые, душевные, скромные и вроде бы простые, ан нет! Сам набор этих редких качеств вызывает сомнение в их простоте, если расценивать простоту как незамысловатость и примитивизм. И тут вся надежда на художественную литературу, которая поможет разобраться в сложном орнаменте местного национального характера, замешанного на регулярных исторических катаклизмах и лихолетьях. Вот почему в книгу были включены эссе, этюды и отрывки из повести. Все они принадлежат михайловским литераторам по крови и судьбе.

Стихотворная часть сборника была добыта из многочисленных литературных сборников, подаренных мне земляками в разные годы. Выбирала талантливых авторов, удачно совпавших с темой и интонацией книги.

Вообще любовью к родному Михайловскому, вечным труженицам-бабушкам и нашим отдавшим свою жизнь в Великую Отечественную войну героям-мужчинам – просто пропитаны страницы всех оказавшихся у меня рукописей. Благодарность предкам и восхищение ими определяют родственную тональность всего материала, который удалось соединить под одной обложкой.

Должна признаться: проблема была не собрать книжку, а сократить её! Накопленный мною материал в результате потянул на полноценный трёхтомник! Земляки были щедры ко мне. Как и всегда.

Надеюсь, книгу прочитают не только люди, имеющие отношение к Михайловскому, но и все, кто интересуется русской историей, региональным краеведением и русской художественной литературой. Да-да! Мои земляки – люди действительно талантливые, хорошо пишущие. Читать их очень интересно.

Создавая эту книгу, на небольшом географическом (одно село) и временном (один век) пространстве, при ближайшем рассмотрении я вновь обнаружила то, о чём и так давно догадывалась. Здесь только копни поглубже – и сразу же наткнёшься на уникальную россыпь человеческих характеров и судеб.

В прилетевших ко мне рукописях, кроме старых «крестьянских» историй, звучат голоса ведущих свою генеалогию из Михайловского военачальников и профессоров, журналистов и учителей, писателей, врачей, шахтёров, инженеров, агрономов, художников. Всех их родили, вырастили и воспитали в труднейшую военную и послевоенную пору наши не слишком грамотные бабушки. Михайловские бабушки. Сами-то они, помнится, говорили: «Спасибо Советской власти!»

Это да. Конечно. Но всё равно не ясно. И тут одно из двух: либо получившийся уникальный срез просто подтверждает общую картину, и так у нас обстоят дела «с кадрами» по всей России, и называется эта история «Только копни!» В этом случае страна наша предстаёт абсолютно сакральным местом, с невероятным прошлым и фантастическим потенциалом. С непобедимым народом, способным возрождаться и развиваться. Либо наше Михайловское – какая-то аномальная зона, рождающая уникальных, а порой и просто – великих людей чуть не в массовом количестве, и тогда секрет села надо разгадывать учёным-антропологам самых разных направлений – социальным, культурным, философским, педагогическим. Одновременно изучать, как сопутствующий вопрос, природу сильной душевной приязни, преданной любви к Михайловскому и его предкам, которые чем дальше – тем больше завораживают своей почти мистической силой даже давно разъехавшихся по разным городам и весям моих соотечественников.

В самом деле: как эти наши простые предки, эти скромные люди смогли вынести на своих плечах невыносимое и не сломаться? Как им удалось остаться для всех последующих поколений образцом воли, упорства и силы? Откуда черпали они энергию любви? Эти тайны лежат не на поверхности, они хранятся в семейных историях, в редких фронтовых письмах-треугольниках, в воспоминаниях старожилов.

Вот ещё почему так важно было собрать и написать эту книгу. Это означало оживить, озвучить важнейшие исторические факты из жизни родного села и всей страны. Ведь всем нам хорошо известно: настоящие герои этой книги о себе и своих делах распространяться не любили.

Это, кстати, и ещё одна причина, по которой в нашей книге так много поэзии. Ведь про многие страницы личной истории, подчас трагической и невыразимой, лучше всего говорят хорошие стихи.

Наталья Леванина

Неизмеримо глубока душа твоя, великий народ. Нет народа более скромного и более гордого, чем ты. И скромностью твоею, гордостью кичливо пользуются наглые люди: необъятно для них любвеобильное сердце твоё и недоступны твои высокие идеалы.

И терпит, всё терпит великий народ, всё ещё не исстрадалось сердце его, – и поёт он песню свою беспредельной глубокой тоски о чудесно прекрасной жизни…

Ефим Васильевич Честняков,

поэт, философ, сказочник. Наш земляк

Обыкновенное чудо –

Лес, река и дорога.

Обыкновенное чудо –

Травинки рукой потрогать.

Обыкновенное чудо –

Поле, луга, пшеница…

Обыкновенное чудо –

На этой земле родиться.

I. История села Михайловского

История села Михайловское уходит в древнерусские времена. Первое упоминание о нём относится к началу XVI века. Тогда, в 1533–1537 годах, Михайловское было центром поместья дворян Чередовых. Село соседствовало с горой Подшибель, на которую претендовали эти самые помещики; рядом была деревня Шокша и поместье некоего Василия Ивановича Кузьмина.

В XVIII веке владельцем села Михайловское был князь Фёдор Алексеевич Голицын, брат воспитателя Петра I Бориса Алексеевича Голицына. В Российском Государственном архиве древних актов (РГАРДА) сохранилась челобитная, датированная мартом 1716 года, которую князь Фёдор Голицын подал в Патриарший приказ: «В вотчине моей в селе Михайловском церковь Михаила обветшала и без указу разобрать и подрубить ветхие бревна и переменить не смею».

Вот так. Для ремонта и строительства новой церкви требовалось благословение Преосвященного Стефана, митрополита, без которого хозяин Михайловского не смел разобрать пришедшие в негодность ветхие церковные бревна. Их запрещено было использовать на какие-либо хозяйственные цели. Истлевшее дерево должны были вывезти в поле и там «благословить» и сжечь.

Построить на прежнем месте новый храм в своей вотчине взамен обветшавшего князь Голицын тоже не имел права без благословения Преосвященного Митрополита.

В своей челобитной Фёдор Алексеевич Голицын просил Преосвященного Стефана: «…построя и к освящению изготовить и сотворить той церкви освящение и о том дать указ».

На грамоте подписано «1716 г. в 11 день марта дать благословенная грамота». И здесь же отмечено: «Дано».

Ныне существующий каменный храм в селе Михайловском был возведён уже при потомках Ф.А. Голицына на средства прихожан. В 1789 году, на месте обветшавшей деревянной, и были возведены в центре села каменная Архангельская церковь и колокольня. Ограда каменная; кладбище, в 500 метрах от церкви, тоже обнесено оградой – частично каменной, частично деревянной. Престолов в церкви три – в честь Архистратига Михаила, святых апостолов Петра и Павла и Богоявления.

В 1863 году в приходе Михайловской церкви, в округе четырёх вёрст, тогда числилось 12 селений, в которых было 367 дворов. А жителей в них, то есть прихожан в церкви, было 1120 человек мужского пола и 1633 человека женского пола.

Известно, что у Ф.А. Голицына родились только дочери, Прасковья и Мария, которых он выдал замуж за князей П.Н. Щербатова и П.А. Толстого. Михайловское с деревнями, которые «к нему тягли», как приданое перешло именно к ним. В роду Щербатовых и Толстых Михайловское находилось до 1860 г. У Толстых к этому году было 244 крепостных душ и 1421 десятина земли.

Жизнь до революции текла своим чередом. С действующим храмом и по Божьим законам. Со своими праздниками и утратами.

Летними престольными праздниками церкви св. Архистратига Михаила были Никола Вешний (22 мая), Петров день (12 июля). Зимним праздником был Михайлов день (21 ноября).

В престольные праздники батюшка проводил крестный ход. Верующие заходили во все дома и читали молитвы. К праздничной службе в церкви прихожане одевались во всё самое лучшее. Детей приводили на церковную службу вымытыми, расчёсанными и нарядными. В престольные праздники умерших родственников не поминали и на кладбище не ходили. Это происходило в родительские субботы.

Итак, праздник. Уже с раннего утра в праздничный день под окнами сельчан ходили нищие. Им подавали милостыню, чтобы и они могли отметить праздник.

Перед каждым праздником хозяйки тщательно мыли и убирали свой дом, включая потолки и стены. Всё, что можно было, стирали. Чистили иконы. Если позолоченные или серебряные – начищали мелом, а деревянные просто мыли. Накануне праздника обязательно топили баню. Каждый старался справить обновку. Сшить или купить новый наряд.

Утром всем семейством шли в храм. После окончания службы за праздничным столом собирались гости, в первую очередь – близкие родственники. Во главе стола сидел хозяин, по правую руку – хозяйка. Дети сидели отдельно, никогда вместе со взрослыми не были. На столе обязательно присутствовали традиционные для этих мест блюда: пироги, студень, мясо с картошкой, копчёная рыба. Салаты никогда не делали. Всё готовилось из рыбы, мяса и муки. В соседней деревне Богчино была мельница, там и мололи зерно на муку и крупчатку. Горячительных напитков было мало. Рюмочки были небольшие. Пьяных не было. Село тогда было очень трезвое. К празднику варилось домашнее пиво из зерна. Как это делалось, рассказала старожил села Римма Константиновна Иванова (1928 года рождения).

«Расстилали холст, на него клали зерно 5-7 см, поливали водой и ждали, когда оно прорастет. Затем сушили в русской печи, получался солод, его мололи. Пиво варили в специальных корчагах, отдельно каждая семья».

Вечером праздник переносился на улицу. Собирались все в центре села. Танцевали, водили хороводы. С гармошкой и песнями ходили по улицам Михайловского. Здесь были все – и молодые, и старые. Приходили на гулянье и жители окрестных селений, особенно молодёжь. В свою очередь, михайловские ходили гулять в соседние деревни на их престольные праздники.

Вот эти праздники:

Лобачи, Табуново – Макарьев день (7 августа).

Выползово и Денисьево – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).

Лаптево, Якушкино, Лебзино, Павлуково – Михайлов день (21 ноября).

Лаптево – Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Княгинино – Ильин день (2 августа).

Да, умели наши предки и работать, и веселиться. Всё шло своим чередом. После уборки урожая наступало время деревенских посиделок. У наших бабушек загорались глаза, когда вспоминали они свои сельские беседы. Именно так называли вечера, на которых молодые люди знакомились, разговаривали друг с другом, веселилась, пели, танцевали. Конечно, влюблялись и вскоре женились.

Организовывались беседы так: девушки делали между собой складчину деньгами и хлебом, закупали сласти, варили пиво и собирались в одной из просторных изб. Приносили с собой рукоделие: шили, вышивали, пели и поджидали в гости парней, которые являлись всегда шумно, весело, с гармонью и песнями. Кавалеры были разборчивы. Они переходили из одного селения в другое, и оставались дольше там, где девушек было больше и где были они приветливее и красивее. И тогда разгоралось веселье: песни сменялись танцами и играми. Танцевали кадриль, польку. А главное, во всей этой кутерьме молодые присматривали себе будущего спутника жизни.

Именно так в 1929 году познакомились, полюбили друг друга и вскоре поженились моя бабушка Леванина (тогда еще Канавина) Надежда Петровна (1912 г.р.) и мой дед – Леванин Павел Константинович (1913 г.р.). А было молодым по 16-17 лет.

Свадьба в селе начиналась с венчания в церкви и длилась обычно два дня. Моя мама, Леванина Римма Павловна, хорошо запомнила этот красивый ритуал:

«К церкви жених с невестой подъезжали в празднично убранной карете. Цветами были украшены и лошади, и дуги. Собиралось много гостей. Все были в своих лучших нарядах. Вслед за священником жених и невеста входили в церковь. За ними шли гости. Невеста была в белом платье и фате. Всё было скромно, красиво, празднично и именно по-церковному. Было много прихожан. Много цветов. После венчания звучали поздравления.

Потом священник брал молодых за руки и провожал их до кареты. Впереди несли икону, которой благословляли молодых на новую жизнь, и она потом хранилась в семье до самой смерти. Браки были прочные, без разводов».

Одним из любимых праздников жителей села было Рождество Христово. На Рождество в домах ставили ёлку, украшением которой занимались дети.

С Рождества (7 января) по Крещение (19 января) были Святки. В святки ходили ряжеными по домам колядовать. При входе в дом все дружно молились, потом пели частушки и плясали. Хозяин подносил парням чарку с водкой, а детям давали пирога или сладостей. Эта традиция колядовать сохранилась и по сей день.

На Крещение девушки гадали. Это точно описал В.А. Жуковский в своей поэме «Светлана». Так и было.

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали;

Снег пололи; под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад

Песенки подблюдны.

Красочным был праздник проводов зимы – Масленица. Всю масленичную неделю молодёжь собирала дрова на маслёнку – так называли костёр, который жгли в Прощёное воскресенье, в последний день Масленицы. Когда наступал вечер, к Масленице собирались все сельчане. Зажигался костёр, и начиналось веселье: пляска под гармошку, пение частушек.

За Масленицей наступал долгий Великий пост. Он строго соблюдался в селе. Соблюдают его многие и сейчас.

Пасха всегда была праздником из праздников. Готовились к ней тщательно. Праздник чувствовался во всём. Жители села надевали свои лучшие наряды, при встрече обменивались поцелуями – христосовались, менялись крашеными яйцами. На столах в этот день были пироги, рыба, молоко, творог. В специальных формах-пасочницах делали из творога сыр, пекли пышные куличи.

В Радожное воскресенье (так называли наши предки Радуницу) шли селяне окликать молодых. Под окнами дома, где жили молодожёны, громко пели:

Молодая молодица,

Подай наши яйца!

И молодая должна была вынести несколько крашеных яиц. И дети, и взрослые играли в игру «Катание яиц». Желающих собиралось всегда много. Смех, шутки, веселье. Праздник!

Так спокойно и размеренно, почти идиллически, текла жизнь в селе до начала XX века. Семьи были крепкие, люди порядочные. Хулиганов не было. Дома не запирались. Детей приучали со всеми здороваться. Им старались дать образование.

Вообще Михайловское было культурным селом. Вглядитесь в довоенные фотографии наших селян: люди на них аккуратно одеты, подстрижены, причёсаны. Мужчины при галстуках. А главное, какие лица! Лица скромных, но достойных людей. Нынче не каждый высокообразованный интеллигент так выглядит! Удивительно, что это полностью соответствовало содержанию их жизни: в клубе местная самодеятельная драматическая труппа ставила классику! В репертуаре были Чехов, Горький и пьесы собственного сочинения. Сами писали сценарии. Мой дедушка Павел Константинович Леванин там тоже был не на последних ролях. Об этом мне рассказала старожил села Надежда Александровна Тихомирова, которая и сама была настоящей артисткой с оперным голосом, и Павла запомнила на сцене декламирующим классические стихи и хорошо играющим на гитаре и балалайке.

Вот такая статистика…

Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году село Михайловское относилось к 2 стану Галичского уезда Костромской губернии. В нём числилось 76 дворов, проживало 176 мужчин и 266 женщин. Согласно переписи населения 1897 года в селе проживало 333 человека (117 мужчин и 216 женщин).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году село относилось к Богчинской волости Галичского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в селе числился 81 крестьянский двор и 268 жителей. Основными занятиями жителей села были малярный промысел и сельскохозяйственные работы.

В 1930-40-е гг. наступили трудные времена: вначале рушили храмы, потом началась война, затем село с трудом принялось залечивать свои тяжёлые раны.

К 1950-80 годам стало всё налаживаться, но грянула перестройка. В результате в 2024 году статистика по селу – почти катастрофическая: численность населения села Михайловское составляет 64 человека, в том числе детей до 7 лет – 2 человека, подростков от 8 до 18 лет – 3 человека, молодежи от 19 до 30 лет – 8 человек, взрослых в возрасте от 31 до 60 лет – 29 человек, пожилых людей возрастом от 60 лет – 18 человек, а долгожителей села Михайловское возрастом старше 80 лет – 3 человека. И это не может не расстраивать.

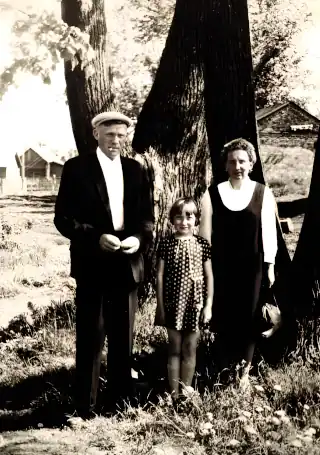

Стоят слева направо: Бажёнкина Александра Борисовна, Головина Нина Михайловна, Цветкова Александра Александровна, Лебедева Валентина Дмитриевна, Бажёнкина Валентина Николаевна, Глушко Лидия Дмитриевна

Очистится душа от суеты.

Желанный миг милее дней лукавых.

Душа чиста и помыслы чисты,

И не томит тщеславия отрава.

И можно просто веровать и ждать

Стихов, любви, улыбок щедрых лета,

И на любовь любовью отвечать,

И на приветы отвечать приветом.

Как ясен мир в любви и доброте,

Когда душа прозрела и созрела.

Пусть даже так – распятой на кресте,

Но ввысь она летит голубкой белой.

Елена Балашова

II. История Михайловского храма

Нина Розанова (Зубова)

Здесь Родины моей начало:

отрывок из историко-биографического очерка

Главным украшением нашего села является церковь. Каждый раз, когда я её вижу, я радуюсь тому, что теперь она, после десятилетий разрухи, снова открыта для людей. (…)

Вот что говорится в «Статистическом описании соборов и церквей Костромской епархии, составленном на основании подлинных сведений, имеющихся по духовному ведомству, членом костромского губернского статистического комитета, кафедрального Успенского Собора протоиереем Иоанном Беляевым» в 1863 году:

«В Галичском уезде Церкви, причты коих получают вспомогательные из казны оклады, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному штатному положению, соответственно 7 классам.

А). Церкви, состоящие в 4 классе.

Св. Архистратига Михаила и бесплотных Сил села Михайловского.

Каменная, с каменною колокольнею и оградою, построена в 1789 году. Престолы: во славу Богоявления Господня, и в честь: святого Архистратига Михаила и бесплотных Сил, и святых апостолов Петра и Павла.

Причта по штату положено: священник, диакон, дьячок и пономарь; и сверх штата состоят в клире: священников два, дьякон, дьячок и пономарей два.

Жалованье штатному причту отпускается каждогодно из казны 258 рублей, процент с капитала 400 рублей поступает в пользу причта.

Из жалованья штатный священник получает 144 рубля, дьякон 54 рубля, дьячок 36 рублей, пономарь 24 рубля.

Земли 33 десятины. План на землю и межевая книга есть при церкви. Прихожан мужского пола 1120, женского 1633, в том числе раскольников 9 и раскольниц 48, поморской секты. Дворов 367. Приходские люди имеют жительство в 12 селениях, на пространстве 4 верст от церкви. Препятствий сообщению прихожан с церковью нет».

…Православная церковь была для верующего человека всем – в полном смысле этого слова. Церковь крестила его и отпевала, нарекала именем и благословляла на брак, в ней он исповедовался и причащался, каялся в грехах и возносил благодарение Богу за удачу, встречал праздники и горе, при ней он посещал свою первую в жизни школу и знакомился с десятью заповедями Христа.

Неразлучный с ней в жизни, он и после смерти находил упокоение за церковной оградой. Не случайно, связанные с церковью тесными узами, крестьяне жертвовали на неё подчас последние сбережения.

Вот что мы читаем «…в актовой книге Галичского нотариуса Ивана Аркадьевича Алякритского для актов, не относящихся до недвижимых имуществ за 1894/5 год.: … Тысяча восемьсот девяносто четвертого года, ноября двадцать третьего дня, явился ко мне, Ивану Аркадьевичу Алякритскому, галичскому Нотариусу, в контору мою, находящуюся в первой части по Костромской улице, в доме Алякритской, лично мне известный и имеющий законную правоспособность к совершению актов, крестьянин Галичского уезда Богчинской волости Шоковского сельского общества, д. Лобачей, Федор Михайлович Седов, живущий в означенной деревне Лобачах, в сопровождении лично мне известных свидетелей: обер-офицерского сына Александра Павловича Андроникова, Галичского мещанина Петра Ивановича Кострова и отставного каптенармуса Якова Афонасьевича Афонасьева, живущих в городе Галиче с объявлением, что он, Федор Седов, желает совершить нотариальным порядком духовное завещание…»

Далее в первой части завещания идет подробное перечисление всего недвижимого имущества крестьянина Федора Седова, которое он завещает своей жене от третьего брака Марии Александровне Седовой и приёмному сыну Павлу Александровичу Седову. Большую часть капитала он также завещает жене, приёмному сыну, падчерице, внуку. Не забыты крестники, крестница, пять бедных девиц-сирот.

Отдельно в завещании оговариваются условия передачи средств для церквей: «…две тысячи рублей положить в Государственный Банк на вечное хранение, из приращения процентов из которых платить за служение всенощных бдений накануне праздничных и воскресных дней в часовне в деревне Лобачах и творить в ней память о строителе ея и из тех же процентов отчислять на отопление и освещение часовни и на наем сторожа при ней…

е) положить пятьсот рублей в Государственный Банк на вечное хранение и на имя церкви и Причта села Михайловского с тем, чтобы по субботам совершались заупокойные литургии, чтобы совершалось по мне и моим родным поминовение. Проценты с этого капитала должны поступить: две трети их в пользу причта церкви, а одна треть в пользу самой церкви;

з) выдать в то же село Михайловское, мой приходский храм, на украшение храма пятьсот рублей;

и) раздать на украшение божьих храмов Галичских монастырей Преподобного Паисия и женский Николаевский Староторжский; в села: Богчино, Кокорюкино, Денисьево – по пятидесяти рублей в каждую и пятьдесят рублей в Галичский Тюремный замок на улучшение пищи заключенных;

к) выдать на учебные пособия в сельския школы: в деревне и селе Николаевской церкви, что на Мокром, по пятидесяти рублей в каждую».

Крестьянин Федор Седов скончался в 1901 году. Его душеприказчик Николай Алексеевич Каликин выполнил волю покойного. Вот, о чём читаем в архивных документах:

1). Прошение № 86 от 5 апреля 1901 г. от благочинного священника Павла Сперанского в Духовную Консисторию. Документы подписаны были и представлены его Преосвященству 11 мая 1901 года.

2). Прошение причта и церковного старосты.

1. 5 апреля 1901 года благочинный 3 округа Павел Сперанский обратился к его преосвященству Преосвященному Виссариону, епископу Костромскому и Галичскому с прошением о производстве работ по благоустройству Михайловской церкви. А именно: Зимний храм, состоящий их двух приделов – справа в честь св. Апостолов Петра и Павла, слева в память события Крещения Господня

– издавна был тесным, а в настоящее время еще более оказался тесным для молящихся особенно при большом стечении народа в праздничные и воскресные дни, так что некоторые прихожане вынуждены слушать церковное Богослужение в открытые двери, стоя в холодном притворе, что во всех отношениях неудобно и вредно. Для удобства были устроены в средней части храма у задней стены две печи и третья меньших размеров в алтаре и соединены оба храма.

18 апреля 1901 года по указу его императорского Величества Костромская Духовная Консистория слушали это дело.

Деньги были завещаны Седовым Ф.М. на украшение церкви, и душеприказчик его Николай Алексеевич Каликин внес их наличными в капитал церковный 16 ноября 1901 года.

2. При производстве работ по соединению летнего храма с зимним иконостас значительно запылился, а стенная живопись в зимнем храме от долгого времени местами закоптилась и облупилась. Для исправления того и другого потребуется капитал не менее 500 рублей. В виду его покорнейше просим Духовную Консисторию разрешить употребить на этот предмет 500 рублей, которые по завещанию крестьянина Седова назначены были им на украшение церкви села Михайловского и в настоящее время душеприказчиком крестьянином Н.А. Каликиным внесены наличными в капитал церковный и на приход записаны ноября 16 числа сего года под № 35. 26-го декабря 1901 года священник 3го округа Павел Сперанский послал рапорт в Костромскую Духовную

Консисторию.

С разрешения Духовной Консистории были произведены следующие работы:

1. Устроены три печи в холодном храме, одна в алтаре и две у западной стены храма.

2. В зимнем храме две печи переложены снова.

3. Проходная арка из зимнего храма в летний для равномерной температуры воздуха вверху и в поперечнике на два аршина расширена.

4. Опустившийся местами чугунный пол в зимнем храме снова перебран и уложен.

5. Железо, оказавшееся проржавленным на кровле храма, заменено новым.

6. Опрелый снаружи фундамент кругом всей церкви подновлен.

7. Боковые и входные двери паперти вместо ветхих заменены новыми.

8. Где следует, было отбелено и окрашено.

9. Вычищена позолота на иконостасах.

10. Исправлена живопись в холодной церкви.

11. С западной стороны холодного храма сделаны хоры, на которые ведет чугунная винтообразная хорошей работы лестница.

12. Во всем храме сделаны новые двойные рамы, в которые вставлены были стекла.

13. Все означенные работы произведены были под наблюдением опытного в строительном деле крестьянина Михаила Ивановича Балаева.

Благочинный Галичского 3 округа Павел Сперанский Священник Александр Аристов

Почётные представители, в том числе Алексей Ярилов и Николай Иванов Шубаев.

1902 года 2 декабря был составлен акт священником и почётными прихожанами. В нём говорится, что на работы были затрачены 500 рублей, завещанные покойным крестьянином деревни Лобачей Седовым Ф.М. и объясняется, на что именно потрачены эти деньги».

Совместными мирскими усилиями возводили на селе храмы краше прежних. Для этого приглашали лучших архитекторов, каменщиков, художников. Церковь ставили всегда на самом видном месте, как правило, в центре села или на возвышении, отчего её было видно издалека.

Церковь служила ориентиром для всех путников в ясные дни и спасением в непогоду. В метель или туман церковный колокол звонил непрерывно, набатом гремел он и в дни всенародных бедствий, призывая к стойкости и мужеству. Наконец, церковь всегда была украшением России. Невозможно было представить ни одного ландшафта на её огромных просторах без белоснежного силуэта или золотых маковок этих народных святилищ, без крепких защитных стен многочисленных монастырей, без крестов над вечным покоем наших предков. И нужно было обладать поистине сатанинским умом, чтобы попытаться разрушить эту тысячелетнюю красоту, Веру русского человека, а заодно его нравственные и моральные устои.

Церковь оказывала большое влияние на жизнь села. Без священника не начиналось и не заканчивалось строительство нового дома. Вся трудовая жизнь и все праздники были связаны с церковью, да и сама жизнь человека со дня его рождения и до самой смерти сопровождалась священником.

Безусловно, проводниками духовных начал, проводниками культуры были настоятели храма, которые служили здесь в разное время. Последним священником Михайловской церкви был батюшка Алексей (Тихомиров Алексей Иванович 17.01.1874 года рождения) и матушка Таисия Петровна. Их дом находился напротив церкви. Дом был старинный, с чуланками, кладовыми. В жаркое лето рассыхался и поскрипывал каждой дощечкой, а в осенние дожди чернел и облезал. Когда-то в нём было богато и шумно. Старожилы очень тепло отзывались о батюшке Алексее. Это был высококультурный человек, показывающий своим примером высокое служение не только Богу, но и местным жителям. У него была большая библиотека, в которой были собраны не только духовные книги, но также много было книг по истории, философии. Честный, умный, благородный – так о нем отзывались старожилы села.

У отца Алексея и матушки Таисии был один сын, который принял Октябрьскую революцию, стал красным комиссаром, участвовал в гражданской войне. Получил не малый пост в Костроме. Его жизнь оборвалась трагически. Сиротами остались малолетние внук и внучка отца Алексея и матушки Таисии. В доме дедушки и бабушки выросли Александр и Нина людьми высокой нравственности. Когда началась война, они были уже взрослыми. Вот что рассказывала уроженка села Леванина Римма Павловна: «Моего отца должны были забрать на фронт. Дома, на руках мамы, оставались мы, пятеро детей, старшему из которых исполнилось десять лет, а младшему десять месяцев. Саша пошёл в военкомат и попросил, чтобы его послали на войну вместо нашего отца. Этот его поступок мы помним всегда. На войну ушли оба. И оба сложили там головы…»

30-е годы были страшными. В стране начались политические репрессии. Одного за другим арестовывали священнослужителей. В 1937 году батюшку Алексея посадили ни за что, попал под общую волну. Увезли его на повозке вооруженные люди, заставив нести тяжёлый мешок конфискованных книг. Отсидел десять лет. Пришёл старый, больной, слепой и вскоре умер. Реабилитирован 19 мая 1989 года. Похоронены батюшка Алексей и матушка Таисия на Михайловском сельском кладбище.

С 1938 года началось разрушение церкви. Храм превратили в склад для хранения зерна, картофеля, потом в гараж для техники. Только поэтому церковь не разломали совсем, она осталась в таком виде до начала XXI века.

В сентябре 1999 года в газете «Галичские известия» был опубликован очерк советского поэта и публициста Олега Николаевича Шестинского «Помяни, Господи!» Я приведу отрывок этого очерка.

«…Однажды меня по дороге в Михайловское нагнал громыхающий, вздымающий клубы пыли трактор. Он резко затормозил, брякнула скрипучая железная дверца. Рыжий и приветливо курносый молодой мужик окатил баском:

«Саживай. Чай, к нам топчешь пыль?»

«А куда вы?»

«К Господу Богу! – хохотнул тракторист и протянул мне задубевшую ладонь: – Геннадий!»

Я забрался в кабину. Поинтересовался:

«Что значит к « Господу Богу»?

«Ах ты, – развеселился Геннадий, – щас тебе и покажу!»

Мы рванули в жёлто-песчаной мути, вскарабкались на взгорок, переполошили кур на деревенском лужку и, круто свернув, вломились в церковный двор. А там, не задерживаясь, сквозь снесенную стену – внутрь, под купол, лязгая по каменному, еще не раскрошенному полу.

«Вот мы и у Господа!» – белозубо объяснил Геннадий. Я надавил на дверцу, она щёлкнула запором, и я выбрался из кабины и наткнулся впрямую на настенный образ Николы-Чудотворца с замазанным белилами одним оком. Странный святой – словно раненый, с белою повязкой, перетянутой через голову. Я опешил, отступил назад и выбрался из церкви через пролом. Вечером поведал о том Таисии Петровне, и она заплакала с пришептыванием, – мол, за какие грехи сии напасти?»

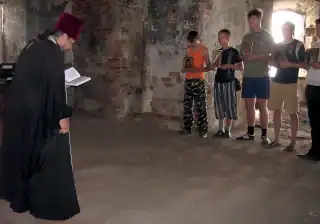

Благочинный Галичского округа, протоиерей Александр (Шастин), общественность села много сделали для того, чтобы включить святыню в федеральную программу по восстановлению храмов. 21 ноября 2005 года в честь престольного праздника – Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных – в разрушенном храме отец Александр отслужил торжественный молебен. Впервые в этот день за много десятилетий стены храма согрелись теплом свечей и человеческих душ.

В 2007 году церковь Михаила Архангела включена в Федеральную программу по восстановлению храмов России. В 2008 году начались работы по восстановлению храма.

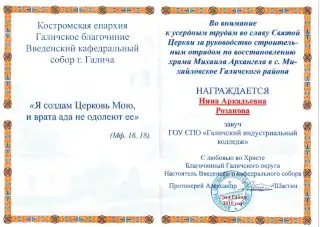

Сегодня в храме идет активная, полноценная жизнь. Я радуюсь, что чуть-чуть, совсем капельку, причастна к тому, что наша церковь открыла двери для людей. Мы с ребятами из Галичского индустриального колледжа проводили субботники, летом 2010 года работал строительный отряд из наших учащихся.

В годы моего детства и взросления я ни разу не переступила порог разрушенного храма. До сих пор помню, как замирало мое сердце, когда я, проходя мимо, видела заезжающий туда, гремящий гусеницами, дымящий трубой трактор. Там трактористы не только работали. Там пили водку, оставляли по углам пустые бутылки, матерились. Что чувствовали старики, которые помнили другой храм?! Святое место, где многие поколения крестились, венчались, откуда провожали в последний путь своих близких, смотрело на мир разбитыми грязными окнами, проделанными проемами в стенах, пустой колокольней, ободранной крышей! В памяти всплывают строки стихов (не помню автора):

Разрушенная церковь на холме

С затертыми на стенах образами.

Стоит от всех строений вдалеке

И смотрит опустевшими глазами…

Слава Богу, что теперь всё не так!

Это наш храм! Это мой храм!

У людей появилась надежда: жива церковь – будет жить и село!

Православная вера и русское слово –

Это наши сокровища, наша основа.

С ними нам не страшны никакие враги,

Пуще жизни своей ты их, брат, береги.

Если мы этот дар пронесём сквозь века, –

Будет Русь неделима, свободна, крепка,

И народы как дань старине золотой

Назовут нашу Родину Русью святой.

Алевтина Погодина (Лапшина)

III. Жизнь колхозная

В 1930 году 179 крестьянских хозяйств села Михайловское объединились в колхоз, дав ему оптимистичное название «Победа».

В довоенные годы артель получала урожай зерновых в среднем 14 центнеров с гектара, а на отдельных участках – до 35 центнеров. Колхоз был крепким, из передовых. Даже был в числе участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

За годы войны артель дала для нужд Советской Армии 24 тысячи пудов зерна, 1 тысячу пудов мяса, 1700 центнеров молока.

Уже за первые два послевоенных года в колхозе были восстановлены довоенные посевные площади. На полях были введены правильные севообороты с посевом многолетних трав.

Выросло поголовье общественного скота, были созданы свиноферма, овцеферма и птицеферма.

Руководила колхозом в эти трудные годы Полина Андриановна Волгина. Бывшая работница одного из ленинградских заводов, Полина Андриановна в годы коллективизации вернулась в родное село, стала работать рядовой колхозницей, а потом была выбрана председателем правления. В колхоз она перенесла со своего рабочего предприятия опыт и навыки дисциплинированности и требовательности.

С 1947 года колхоз «Победа» стал районным семеноводческим хозяйством по производству семян кормовых трав: клевера и тимофеевки.

В один из мартовских дней 1948 года радостная весть облетела Михайловское. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1948 года за получение высоких урожаев зерновых 16 передовиков колхоза были награждены правительственными наградами. Вот их имена. Медалью «За трудовую доблесть» награждены: Волгина Полина Андриановна – председатель колхоза; Груздев Сергей Александрович – агроном; Колесникова Таисия Павловна – звеньевая; Мирохина Мария Александровна – бригадир; Потёмкина Надежда Васильевна – звеньевая; Сионская Зинаида Ивановна – бригадир; Шабанова Анна Григорьевна – звеньевая; Шубина Екатерина Николаевна – звеньевая.

Медалью «За трудовое отличие» награждены колхозники Баранова Татьяна Михайловна, Груздев Николай Александрович, Карманов Виктор Константинович, Маврина Александра Геннадьевна, Малофеева Мария Васильевна, Соколова Прасковья Александровна, Табачникова Любовь Васильевна, Яновский Иван Карлович.

В 1953 году все деревни Богчинского сельского Совета слились в колхоз, который был назван именем В.И Ленина.

В 1964 году колхоз был преобразован в совхоз-техникум. Село Михайловское стало его производственным участком. Руководство менялось часто: Яков Иванович Долинин, Виктор Васильевич Набатов, Юрий Леонидович Лебедев, Александр Яковлевич Стахин, Нина Степановна Смирнова. Все они были разные по характеру, по подходу к делу, но не было среди них ни одного равнодушного, все силы они отдавали на развитие совхоза-техникума.

Основатель и первый руководитель Я.И. Долинин принял хозяйство, которое имело убытков свыше двух тысяч рублей, и за один только 1965 год хозяйство стало рентабельным, повысилась урожайность посевов и продуктивность скота. Вот она, роль личности в истории!

В 1970-1980 гг. в хозяйстве велось большое строительство. В селе были построены новые производственные помещения, постоянно возводилось жилье. Активизировалась социальная работа. Но грянула перестройка. Даже вспоминать не хочется, во что тогда превратилось это некогда передовое хозяйство и любимое наше село.

Вот и всё, что осталось…

Вот и всё, что осталось…

Скудных красок ноябрьских

усталая малость.

Жухлых трав обреченных

безрадостный шёпот,

Старичков позабытых

неуслышанный ропот…

Да скелеты домов,

в коих радость звенела,

Да земли недоласканной

ещё крепкое тело…

Колоколенки плач,

уловимый лишь сердцем…

…Не могу наглядеться…

Не могу нареветься…

Вера Клевич

IV. Село в годы Великой Отечественной войны.

Наши герои

За ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной войны двадцать жителей села были награждены боевыми орденами и медалями.

А в центре Михайловского земляки установили памятник павшим сельчанам, на котором высечены фамилии всех защитников Отечества, ушедших из Михайловского и окрестных деревень на фронт и сложивших свои головы на поле брани.

Сорок девять фамилий наших сельчан в этом скорбном списке не вернувшихся с войны.

Обелиск павшим был возведён на средства совхоза-техникума в 1990 году, к 45-летию Великой Победы, по инициативе Алевтины Ивановны Кузнецовой, уроженки села Михайловское.

Обелиск расположен в самом центре села, в живописном месте. Рядом находится пруд, шумят вековые ивы и виднеются обновленные купола отреставрированной церкви.

9 Мая всё местное население, от мала до велика, собирается на торжественный митинг, чтобы почтить память защитников родной земли.

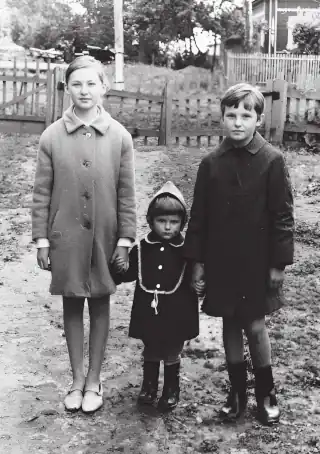

У каждой семьи своя история и свои герои. Расскажу о своих, о Леваниных. Но вначале небольшая справка: в Михайловском по крайней мере три семьи носили эту фамилию. Скорее всего, были дальними родственниками. Одна семья: Леванины – Канавины, вторая: Леванины – Назаровы. Мои родители, поженившись, объединили первые две фамилии в одну. Ещё про одну семью под фамилией Леванины рассказывала мне мама, Леванина Римма Павловна. В той семье жила Тоня Леванина, девушка, которой мама моя искренне восхищалась и которой всю войну писала письма. Тоня прошла войну санитаркой. Больше про неё мне, к сожалению, ничего не известно.

Как бы то ни было, но Леванины – была коренная Михайловская фамилия, чьи семьи разделили со своей страной все трудности и горести, и принесли войне самую дорогую жертву.

«Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой!» Поколение родившихся после войны не знало своих дедушек. Да и дедушками наши воины стать не успели – погибали, приняв на себя невероятные страдания и раннюю смерть, кто в первые же дни войны, как мой дед Павел Константинович Леванин, а кто – в последние ее месяцы, как мой дядя Владимир Павлович Леванин. Но в обоих случаях погибали они совсем молодыми. Бабушки наши всю жизнь оплакивали своих мужей и сыновей. Пропавших без вести – не уставали ждать. Поднимали осиротевших детей и разрушенную страну. Рвали жилы на мужицкой работе. Без слёз и жалоб. Как дорогая моя баба Надя, Надежда Петровна Леванина.

Иностранцы порой умничают: мол, для русских военная тема превратилась в новую религию. Но тут они неожиданно попали в точку. Да, всё, что связано с войной, её чудовищными страданиями и жертвами, для нас, действительно, свято. Мы всегда будем помнить и оплакивать своих героев. Даже если не успели они дождаться заслуженных орденов и медалей, для нас они все – герои.

Пережитое нашим народом потрясение было такой силы, что навечно отпечаталось в народной памяти, вошло в состав нашей души. Стало нашей родовой и генетической памятью. Да разве ж можно это забыть, как моя бабушка по отцу, Клавдия Павловна Леванина, всю жизнь горько оплакивала погибшего на войне сыночка, ненаглядного своего Володеньку! Как была она до последнего своего часа безутешна в этой утрате! И у меня, не знавшей Володеньки, щемит сердце, когда читаю сухие строки военной летописи о короткой, но такой славной, по-настоящему героической жизни моего дяди, Леванина Владимира Павловича, ушедшего на фронт семнадцатилетним мальчишкой, воевавшего в самых жарких военных точках, раненного и контуженного в этих боях, получившего на фронте звание гвардии лейтенанта и орден Великой отечественной войны и погибшего в бою, совсем немного не дожив до Победы. А было ему всего-то 20 лет! Вечная тебе память, милый наш мальчик, наш герой! Наш Володенька.

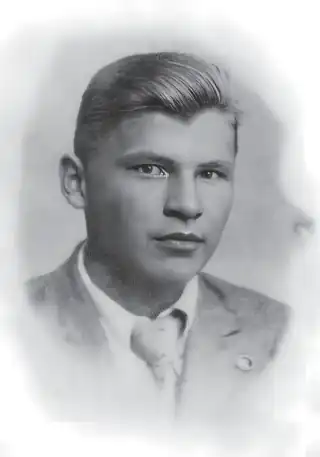

Леванин Владимир Павлович. Родился в 1924 году в селе Михайловское. На начало войны ему было 17 лет, даже жениться не успел. Дома оставались мать Клавдия Павловна, отец Павел Арсентьевич, которого призвали на фронт позже, сестра Галина 18 лет, брат Юра 14 лет.

По данным из книги памяти Костромской области, Леванин Владимир Павлович был призван на фронт Костромским РВК в 1942 году. Владимир Павлович служил в 158 гвардейском Полоцком Краснознамённом полку 51 гвардейской стрелковой Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии. Дивизия участвовала в прорыве оборонительных рубежей немецких войск северо-западнее Сталинграда, первой из частей 21-й армии ворвалась в город и 26 января 1943 года соединилась с частями 13-й дивизии М. А. Родимцева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за успешные действия при разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом дивизия была награждена орденом Ленина.

После Сталинграда дивизия в составе 6-й гвардейской армии с 5 июля по 23 августа 1943 года принимала участие в Курской битве, в освобождении городов Курск, Белгород, Харьков.

В сентябре 1943 года дивизия была переброшена под Ленинград и в составе 2-го Прибалтийского фронта прорвала оборону немцев северо-восточнее Невеля. С октября 1943 до начала января 1944 года дивизия в составе 2-го Прибалтийского фронта занимала оборону северо-западнее г. Невель, а затем принимала участие в разгроме Невельской группировки противника. В феврале 1944 года дивизия в составе армии передана 1-му Прибалтийскому фронту. Весь этот путь прошёл и наш Владимир. 23.07.1943 года он был легко ранен, а 30.07.1944 контужен. К августу 1944 года Владимир Леванин был членом ВКП(б) и имел звание лейтенанта, занимал должность командира взвода противотанкового ружья. 30.06.1944 в районе д. Белое, Полоцкого района Витебской области, он, действуя умело огнём своего взвода при отражении контратак противника, уничтожил 4 огневые вражеские пулемётные точки и до взвода пехоты удерживал достигнутый рубеж и перерезал дорогу, ведущую на г. Полоцк. Здесь он был контужен, но продолжал выполнять боевую задачу. Приказом 78/н 23 по гвардейскому стрелковому корпусу 1 Прибалтийского фронта от 09.09.1944 года гвардии лейтенант Леванин В.П. был награждён «Орденом Великой Отечественной войны 2 степени».

В сентябре 1944 года дивизия, северо-западнее г. Шауляй, прорвала сильно укреплённую оборону противника и за 5 дней продвинулась более чем на 90 км, нанося большой урон противнику. За успешные осенние бои 1944 года 156-й и 158-й стрелковые полки были награждены орденами Кутузова 3-й степени и Красного Знамени. В одном из этих боёв 14.09.1944 и погиб гвардии лейтенант Леванин Владимир Павлович.

Похоронили бойца в 1 километре севернее ж/д станции Элкуземе, в 2 километрах юго-восточнее Элкуземе, Смайжевского р-на Любавской области Латвийской СССР. После войны были проведены перезахоронения воинов в братские могилы, и теперь могила Владимира Павловича Леванина на Вайнёдском братском кладбище в Лиепайском районе Литвы, где захоронено более 6 тысяч русских воинов. 6 мая 2010 года прошло торжественное открытие мемориала после ремонта, проведённого на средства Российской Федерации.

А теперь самые лаконичные сведения о нашем дедушке Павле. Не успел он ни пожить, ни повоевать. В 29 лет пропал без вести в первые недели войны, оставив безутешной жену и пятерых своих детей. Только память и осталась, как свет далёкой звезды. И ещё – вот эти казённые сведения о недолгой его военной жизни.

Красноармеец Леванин Павел Константинович

Дата рождения (1912 г.р.).

Место рождения: Костромская обл., Галичский р-н, Богчинский с/с, с. Михайловское.

Дата и место призыва: 24.06.1941 Галичский РВК, Костромская обл., Галичский р-н.

Последнее место службы: п/п 695.

Дата выбытия: 10.1941

Причина выбытия: пропал без вести

Источник информации: ЦАМО

Вечная память!

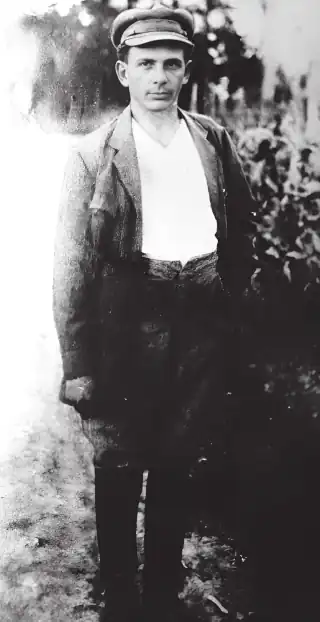

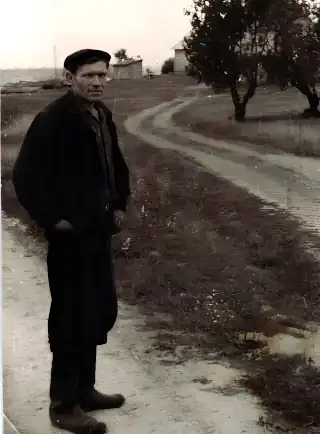

Молодой офицер

Леванин Юрий Павлович. Ещё один наш герой. Родился он тоже в селе Михайловском, Галичского района, 30 сентября 1926 года. Мать – Клавдия Павловна Леванина (Назарова), отец – Павел Арсентьевич Леванин. Юрий Павлович был призван на фронт в начале 1944 года. А было ему 18 лет. Война заканчивалась, и вскоре парнишку направили на учебу в Ярославское пехотное училище – на фронте нужны были младшие командиры. По окончании училища Юрий был направлен на службу в Германию. В 1950 году для дальнейшего несения службы получил направление в Туркестанский военный округ, где прошел путь от лейтенанта до подполковника. Дважды (19641965; 1968-1970) был командирован в Объединенную Арабскую республику (ОАР), где, по приглашению руководства страны, служил в качестве военного советника. Во вторую свою командировку, 1968-1970 гг., подполковник Ю.П. Леванин принимал участие в военных действиях в качестве военного советника.

За безупречную службу на одном из самых сложных участков военной службы, в Туркестанском военном округе, Юрий Павлович Леванин был награжден многочисленными грамотами и медалями, в том числе – медалями «За боевые заслуги» и «Георгий Жуков». А за участие в военных действиях в составе ограниченного советского военного контингента в Объединённой Арабской Республике (ОАР), в 1968-1970 гг., за проявленные мужество и героизм, Ю.П. Леванин был удостоен боевого ордена Красной Звезды.

Ушёл из жизни Ю.П. Леванин 27 февраля 2007 года. Похоронен в Саратове, на Увекском кладбище.

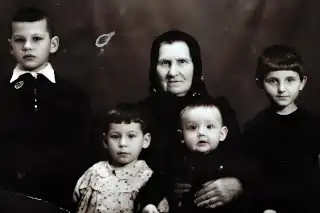

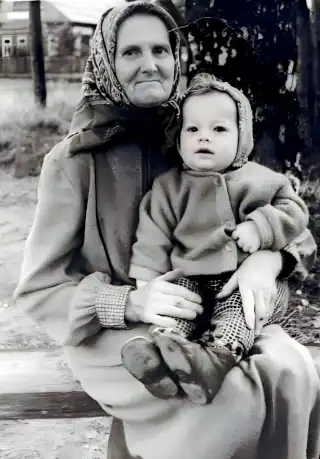

Р.П. Леванина с внучкой Полиной

В память о погибших и пропавших на фронте без вести дорогих земляках

Баллада о погибшем

Он упал, как подкошенный, возле осинки,

Пулемёт прошил на груди три строчки.

И кровинок бусинки, словно слезинки,

Повисли клюквой на болотной кочке.

Он пронзал невидящим взглядом запад,

Он набрал две горсти родной землицы.

И последнее, что помнит, это запах,

Запах дыма последней его границы.

Он не видел уже, как в ночь совиную

Шли ребята, куда глядел его взор.

Он не слышал, как брали окопов линии,

Как зарыли его в пожелтевший осенний бугор.

Не поставили крест у его изголовья

И всего по патрону истратили на салют.

Но звенела всю ночь запоздалая песнь соловья,

Соловья, не желавшего эвакуироваться на юг.

Не пришло похоронки ни маме, ни сыну, ни милой,

Лишь написано было: «Пропал, неизвестно куда».

Вместо памятника выросла ель над могилой,

На вершине ее в ночь горит золотая звезда.

Олег Зайцев

V. Михайловский тыл.

Всё для фронта, всё для победы!

Большой вклад в общее дело победы над врагом внесли наши земляки. Главным образом, женщины. Наши отважные героини. Они трудились не только за себя, но и за тех, кто ушёл на фронт. В 1941 году в ряды Советской армии был мобилизован бригадир одной из колхозных бригад. На его место встала Мария Александровна Мирохина. В 1942 году на фронте смертью храбрых пал её муж. Но это не сломило волю женщины – она с ещё большей энергией руководила своей бригадой, добиваясь больших успехов. В одном из своих выступлений она говорила: «Тяжёлое было время, приходилось работать с раннего утра до самой ночи, а иногда и ночью… Но мы не падали духом, знали, что нашим мужчинам на фронте приходилось в несколько раз тяжелее».

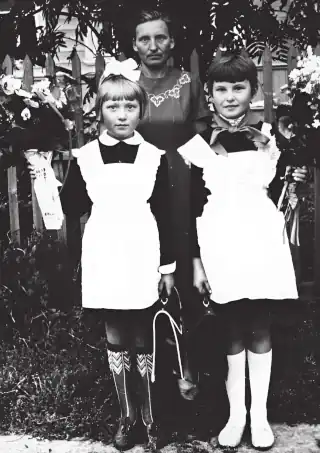

Вспоминает старожил Михайловского Любовь Константиновна Шубина (Котикова): «Я родилась в селе Михайловском в 1930 году. Сейчас живу в Сергиево-Посадском районе, но детские годы, которые пришлись на страшное военное время, нет-нет да и всплывают в моей памяти. Все мужчины нашего села были призваны на фронт. Остались одни женщины да мы, дети. Мы работали наравне со взрослыми: помогали матерям доить коров на фермах, косили траву, теребили лён, собирали на полях колоски. К первому сентября каждый из нас обязан был представить в школу справку о выработанных трудоднях.

Постоянно хорошо работали мои ровесницы-подростки: Нина Малофеева, Зоя и Настя Шубины, Римма Леванина, Валя Потёмкина, Гутя Новинская.

Не зная отдыха, трудились и наши мамы. Во главе всего женского коллектива стояла всеобщая любимица, уже немолодая женщина, председатель колхоза «Победа» Полина Андриановна Волгина. Она обладала твёрдым и решительным характером, умела найти подход к каждому колхознику, бралась за любое дело и доводила его до конца.

Помогая председателю, самоотверженно трудились женщины-бригадиры – Мария Александровна Мирохина и Зинаида Ивановна Сионская. Эти женщины работали и в снег, и в зной, знали, какую работу поручить каждому колхознику. И никто с ними не спорил. Нельзя было услышать в то время «не буду», «не могу», «не хочу». Осенью после уборки урожая все колхозники собирались на праздник. Женщины шили к этому дню простые, конечно, но новые платья; доставали из сундуков туфли своей молодости и танцевали друг с другом, пели песни,

вспоминая своих мужей, которые ушли на фронт».

(Материал взят из реферата «У родных истоков», выполненного библиотекарем Михайловской сельской библиотеки Е.В. Малофеевой. 2007 год)

За трудовые подвиги пятьдесят наших колхозников были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

В газете «Галичские известия» от 4 февраля 2023 года была опубликована статья о Надежде Петровне Леваниной. Статью прислала Светлана Павловна Павлова и написала, что в Галиче в настоящее время собирается материал для создания Книги трудовой славы Костромской области, и эта статья войдет в эту Книгу. Она также сообщала, что её мама, Галина Константиновна Скворцова, уроженка села Михайловского, хорошо помнит бабу Надю и часто её вспоминает. Все, кто знал нашу бабушку, бесконечно её любят и уважают. Я поблагодарила галичан, Светлану Павловну и ее маму Галину Константиновну, за добрую память. Вот эта газетная статья.

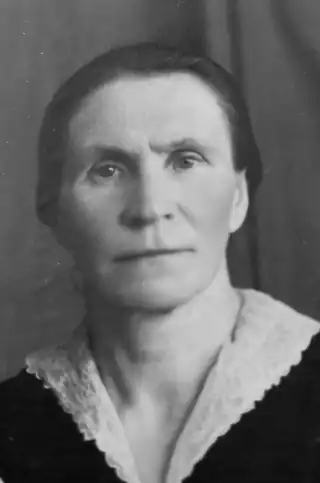

Надежда Петровна Леванина (в девичестве Канавина) родилась 29 сентября 1912 года в деревне Лаптево Галичского района, в многодетной семье. В школу довелось ходить всего четыре года, поэтому получила только начальное образование. В возрасте семнадцати лет была выдана замуж за жителя соседнего села Михайловского Леванина Павла Константиновича. Работала в местном колхозе.

В те годы трудиться приходилось много на различных работах, совмещая тяжёлый физический труд в сельском хозяйстве с заботами о большой семье.

У молодых супругов один за другим родилось пятеро детей – два сына и три дочери (Римма, Константин, Владимир, Лилия, Людмила).

Когда началась Великая Отечественная война, уже 24 июня 1941 года Павел Константинович ушёл на фронт. Вся ответственность за семью легла на плечи молодой женщины.

Ещё до войны руководство колхоза доверило Надежде Петровне один из самых сложных участков – заведование животноводческой фермой колхоза «Победа». Катастрофически не хватало грамотности. На помощь маме пришли старшие дети, которые помогали ей вести отчётную документацию.

На ферме Надежда Петровна отвечала за всю работу коллектива доярок, сохранность поголовья, обеспечение животных кормами, выполнение государственного плана. Бывали минуты слабости, отчаяния. Но долго горевать и жалеть себя было некогда.

Под началом Надежды Петровны работали женщины, которые также проводили на войну своих мужей, сыновей, братьев. Нужно было кормить солдат на фронте, жителей городов, беспрекословно выполнять государственные задания. И люди работали, забывая об усталости и отдыхе.

А когда в дом пришла беда – в октябре 1941 года пропал без вести любимый муж, глава большой и дружной семьи – нужно было пережить утрату, стать ещё сильнее, ведь дома на маму надеялись и смотрели пять пар детских глаз. Всех детей подняла Надежда Петровна. Все пятеро получили достойное образование. Звание «Мать-героиня» и Медаль материнства стали наградой за её беззаветный материнский труд.

В мирное советское время Надежда Петровна вступила в партию, её выбирали депутатом районного Совета. Вот какие михайловские женщины ковали в тылу Победу, и победили. Поклон вам до земли!

Горит в веках твоя звезда!

Тебя Батыева орда

Четвертовала на заставах,

За вольный нрав поляки жгли,

В твои пределы смерть несли

Казанцы на мечах кровавых.

Исчезли все твои враги!

Свою свободу береги,

Храни в душе былую славу!

Тебе подвластна даль дорог;

За нас Россия, с нами Бог,

И мы в ответе за державу.

Грядущим днём озарена

Поёт озёрная волна,

И рощи осеняют нивы,

В лазурь холмы вознесены.

Тобою, Галич, мы славны,

Тобою, Родина, мы живы!

VI. Наши славные земляки

Скажу честно: для меня мои земляки – не просто замечательные, родные! Михайловские крестьянки и их дети – рабочие, учителя, инженеры, шахтеры, военные. Честные труженики. Все они были выращены нашими бабушками-вдовами в трудные военные и послевоенные годы. Благодаря Советской власти дети не просто выжили, но получили образование, состоялись и в профессии, и в жизни. Есть, конечно, и особо отличившиеся: ученые, писатели, художники, настоящие полководцы. Они предмет особой гордости моих земляков.

Шабанов Виталий Михайлович

(1923–1995)

С именем генерала армии Виталия Михайловича Шабанова, видного конструктора и военачальника, занимавшего с 1978 по 1990 год должность заместителя министра обороны СССР по вооружению, в летописи наших Вооруженных Сил связана особая страница. Во многом благодаря его таланту военного инженера, крупного организатора исследований и разработок в области создания новейших образцов вооружения и военной техники, арсенал армии и флота пополнился первоклассными ракетными комплексами стратегического назначения, боевыми самолетами и машинами, многие из которых и по сей день составляют основу боевой мощи России. Весом был его вклад в разработку и реализацию основополагающих государственных программ и планов развития вооружения и военной техники в 80-е и 90-е годы XX столетия. В 2023 году отметили двойной юбилей В. М. Шабанова – 80-летие со дня его рождения и четверть века назначения на должность, ставшую своеобразным Олимпом в его жизни, отданной беззаветному служению Родине.

Виталий Михайлович Шабанов родился 1 января 1923 года в деревне Лобачи, Галичского района, Костромской области. Это в полукилометре от Михайловского. В 19401945 годах, после окончания средней школы, учился в Ленинградской военно-воздушной инженерной академии имени А.Ф. Можайского. Войсковую стажировку в 1943-1944 годах проходил в истребительном авиационном полку в составе 1-го Украинского фронта.

В 1945-1949 годах работал инженером-испытателем и помощником ведущего инженера по испытаниям авиационной техники в НИИ ВВС, после чего был переведен в Специальное бюро № 1 (СБ-1) Наркомата вооружения (в последующем ЦКБ «Стрела», а ныне ОАО «Научно-производственное предприятие «Алмаз»). Обусловлено это было тем, что период конца 40-х – начала 50-х годов ознаменовался в нашей стране переходом к разработке качественно новых видов вооружения и военной техники. Для обеспечения их создания в оборонные КБ и на предприятия промышленности Министерство обороны откомандировало свои лучшие инженерные кадры, в числе которых был и Виталий Михайлович Шабанов. Ему довелось принять самое непосредственное участие в разработке и испытаниях первой в нашей стране авиационной радиоуправляемой системы «Комета», создание которой было поручено СБ-1 в 1947 году. В состав системы «Комета» входили самолёт-носитель Ту-4 с бортовым радиолокатором и станцией наведения снаряда и сам крылатый самолет-снаряд с автопилотом и станцией (головкой) самонаведения.

Обладая высокой профессиональной подготовкой и технической эрудицией, Виталий Михайлович принимал активное творческое участие в отработке и испытаниях всех основных блоков аппаратуры наведения и головки самонаведения снаряда. Во всех отношениях это была сложнейшая работа, т.к. до этого в нашей стране не было не только опыта разработки таких систем, но и теоретической базы разработки контура управления «радиолокатор – снаряд — цель».

Можно без преувеличения сказать, что создание СБ-1 первой системы такого рода явилось по существу основной базой для разработки всех последующих радиоуправляемых систем вооружения, включая самые современные.

Несмотря на все теоретические, организационные и технические трудности, работы по созданию системы «Комета» быстро продвигались, и в 1952 году она была представлена на госиспытания. После нескольких успешных телеметрических пусков группа испытателей, в состав которой входил и заместитель начальника отдела СКБ № 1 Виталий Михайлович Шабанов, 21 ноября 1952 г. осуществила боевой пуск самолета-снаряда по реальной мишени – крейсеру. Через 3 минуты после прямого попадания снаряда крейсер затонул.

За активное и плодотворное участие в создании и испытаниях системы «Комета» В.М. Шабанов был отмечен Государственной премией и награждён орденом Ленина.

С середины 50-х годов Виталий Михайлович, уже будучи на посту главного конструктора СКБ № 1, руководил разработкой систем типа К-20 и К-22, предназначавшихся для поражения наземных целей и по принципам своего функционирования аналогичных системе «Комета». Обе системы успешно прошли испытания, были приняты на вооружение и длительное время эксплуатировались. Они ещё раз показали техническую зрелость их разработчиков.

За создание системы К-22 для самолетов Ту-95 и Ту-22М В.М. Шабанов был второй раз удостоен Государственной премии.

В конце 60-х годов СКБ № 1 получило задание на разработку широко известной в настоящее время зенитной ракетной системы С-300П. Виталий Михайлович принимал активное участие в работах по её эскизному проектированию. В 1972 году он был назначен генеральным директором ЦКБ «Алмаз».

В 1974 году В.М. Шабанов назначается заместителем министра радиопромышленности СССР. К тому времени он был уже генерал-майором, кандидатом технических наук, лауреатом Ленинской премии и дважды лауреатом Государственной премии.

С 1978 года Виталий Михайлович Шабанов — заместитель министра обороны СССР по вооружению. С тех пор вся его жизнь стала принадлежать армии и флоту, решению сложнейших задач по организации сводного планирования развития, заказов и оснащения Вооруженных Сил высокоэффективными образцами вооружения и военной техники.

Возглавляемый Виталием Михайловичем аппарат заместителя министра обороны СССР по вооружению обеспечил разработку и принятие на вооружение в 80-х годах прошлого столетия ряда самых современных для того времени образцов вооружения и военной техники (ракетные комплексы стратегического назначения наземного и морского базирования, комплексы космической разведки и др.). Многие из этих образцов и в настоящее время обеспечивают безопасность нашей Родины.

В новой должности Виталию Михайловичу пришлось, используя огромный опыт, накопленный на руководящих постах в оборонно-промышленном комплексе страны, много сделать и для того, чтобы обеспечить Ограниченный контингент войск в Афганистане теми образцами и системами вооружения и военной техники, которые отвечали специфике боевых действий и сложным физико-географическим и климатическим условиям. При этом огромное внимание уделялось работам, направленным на повышение боевой живучести разрабатываемых и модернизируемых образцов.

Показательными в этом отношении являются штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24. Созданные, испытанные и принятые на вооружение в те годы, они нашли широкое применение в жарком небе Афганистана для уничтожения наземных целей и живой силы противника. Кабина летчика и наиболее жизненно важные системы и агрегаты Су-25 были защищены бронеплитами, для защиты головы летчика от опасного в ущельях огня с боков и сверху на фонаре самолета были установлены бронешторки, сам самолет оснащён двухдвигательной силовой установкой, которая является более предпочтительной с точки зрения живучести в условиях огневого противодействия противника.

Вертолеты Ми-24 также постоянно подвергались доработкам с целью улучшения их защищенности от огневого воздействия противника и повышения эффективности применения. Так, баки, на которые приходилось 90 процентов повреждений топливной системы, стали заполнять пенополиуретановой губкой. На борту вертолета была установлена станция активных помех, а для защиты от ПЗРК использовались кассеты инфракрасных ловушек.

В те годы также получили «путевку» в жизнь известные всему миру самолеты Ту-160, Су-27, МиГ-29 и другие летательные аппараты.

Большое внимание Виталий Михайлович уделял развитию и совершенствованию техники и вооружения Сухопутных войск. В период нахождения его на должности заместителя министра обороны СССР по вооружению было создано третье послевоенное поколение танков. Так, например, танк Т-80БВ имеет низкий силуэт, что повышает его боевую живучесть на поле боя. Для постановки дымовых завес на нем установлены дымовая аппаратура и дымовые гранатометы.

Танк Т-80У имеет улучшенные возможности ведения огневого боя вследствие установки на нем комплекса управляемого вооружения, а также повышенные показатели подвижности благодаря применению на нем более мощного двигателя. В этом танке реализованы лучшие решения отечественного танкостроения, обеспечены оптимальные габаритные и весовые характеристики.

В этот же период были созданы боевая машина десанта (БМД-2), решающая задачи парашютного десантирования, и новый колесный бронетранспортер БТР80 с дизельным двигателем и усиленной бронезащитой. Ракетно-артиллерийское вооружение того периода было пополнено такими системами, как ракетный комплекс «Точка», зенитный ракетный комплекс «Куб», самоходное орудие «Нона-С», гаубица «Мста» и другими, обладающими большой огневой мощью, образцами.

80-е годы характеризовались также и крупномасштабными изменениями и достижениями в области автомобилестроения для нужд Вооруженных Сил. В этот период наибольшее развитие получили специальные колесные шасси и тягачи для монтажа вооружения и военной техники. Возросла их грузоподъемность, увеличилась подвижность. Оригинальной разработкой того периода явилось создание специального колесного шасси особо большой грузоподъемности МАЗ-7917 с колесной формулой 14x12.

Обладая системным мышлением и научным предвидением, генерал армии Шабанов В.М. много сделал для совершенствования и внедрения современных методов программно-целевого обоснования перспектив развития вооружения и военной техники для наших Вооруженных Сил. Под его непосредственным руководством были разработаны и обоснованы три долгосрочные программы вооружения (ПВ-85, ПВ-90, ПВ-95). Созданные в процессе реализации этих программ образцы и системы вооружения и военной техники до сих пор составляют основу боевой мощи не только Вооруженных Сил России, но и многих других государств мира.

Большая и плодотворная деятельность В.М. Шабанова была отмечена званием Героя Социалистического Труда и многими орденами. Он избирался депутатом Верховного Совета Союза ССР и Съезда народов СССР.

Большие организаторские способности Шабанова Виталия Михайловича, его высочайшая техническая эрудиция, требовательность и умение работать с людьми снискали ему авторитет и уважение всех, с кем он служил и работал.

В памяти товарищей генерал армии Шабанов Виталий Михайлович навсегда останется одним из выдающихся деятелей, внесших весомый вклад в создание оборонного потенциала нашей Родины.

Виталию Михайловичу Шабанову поставлен единственный памятник – на его могиле, на Кунцевском кладбище. И это неправильно, это мало! Потомки должны знать своих героев! Ведь Виталий Михайлович Шабанов – один из выдающихся советских конструкторов и военачальников, внесших существенный вклад в создание оборонного потенциала нашей Родины. Он достояние не просто Лобачей, Галича – всей России!

Как всем миром восстанавливали храмы и веру, так всем миром надо восстановить и историческую память! Давайте поставим в Галиче настоящий народный памятник нашему великому земляку.

Макунин Анатолий Иванович

Есть у нас и ещё один свой славный генерал. Тоже из числа настоящей элиты вооруженных сил нашей страны.

Макунин Анатолий Иванович (1931, г. Галич Ивановской промышленной (ныне Костромской) обл. — 1995, г. Москва) — военачальник. Из рабочей семьи. Выпускник Галичской средней школы (1948), Ленинградского Краснознаменного военно-инженерного училища имени А.А. Жданова (1954) и Военно-политической академии имени В.И. Ленина (1974). Военнослужащий срочной службы Советской Армии (1949-1991). Член (1954) и делегат XXVIII съезда (1990) Коммунистической партии Советского Союза. Заместитель по политической части командиров роты, полка и дивизии (1960-1970-е). Начальник политических управлений Южной группы войск (1984-1987) и Краснознаменного Московского военного округа (19871991). Член Военного совета Министерства обороны СССР (1984). Депутат Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва (1985-1990). Генерал-лейтенант (1985) в отставке (1991). Кавалер орденов, медалей, нагрудных знаков и др. Славную жизнь прожил наш земляк. Достойную.

Книга Почёта Костромской области, т. 2 https://proza.ru/2022/03/05/1283

Скворцов Валентин Константинович

учитель и художник

Родился Валентин Константинович 3 июня 1929 года в селе Леонтьево Судиславского района Костромской области. Вале было всего пять лет, когда умер отец, Константин Фёдорович Скворцов, священник Троицкой церкви села Леонтьево. Валентин начал учиться в Богчинской школе Галичского района, закончил обучение в школе села Мостище. Годы его учёбы в Мостищенской школе совпали с трудным, голодным военным временем.

Он с детства любил рисовать. Окончив школу, в 1946 году поступил в Галичское педучилище, а затем учился в Костромском художественном училище. В 1955 году он окончил Галичский учительский институт, а в 1961 году – Ярославский государственный педагогический институт имени К.Д. Ушинского по специальности «География». В 1960 году он перешел на работу в Галичское педагогическое училище в качестве преподавателя ИЗО. Валентин Константинович также много лет проработал заместителем директора педучилища по учебно-воспитательной работе. В Галичском педагогическом училище он проработал всю свою жизнь.

В свободное от работы время Валентин Константинович Скворцов постоянно был занят художественным творчеством. Его картины, выполненные в различной технике и посвящённые родному краю, природе и людям, поражают точностью изображения, сочными красками… На его полотнах то, что всегда было близко автору: родные просторы, буйство весенней природы, спокойная тишь зимы, ежедневная жизнь горожан, не изменившаяся за века, и в то же время постоянные изменения, видимые лишь тому, кто умеет наблюдать. На портретах Валентина Скворцова – близкие и простые лица. Его работы становились украшением музейных экспозиций, раздаривались друзьям и знакомым… Много работ посвящено его любимым местам. Смотришь на его картины – так и слышишь плеск волн на озере, шум весеннего ручейка, вдыхаешь аромат свежего сена, любуешься красотой леса и сельских храмов.

По просьбе Благочинного Галичского округа отца Александра (Шастина) для городского музея Православного Духовно-культурного центра Валентин Константинович Скворцов написал два исторических полотна: авторское – «Приезд в Галич Московского митрополита Фотия летом 1425 года» и копию с картины П.П. Чистякова, изображающую исторический сюжет, непосредственно касающийся истории Галича – «Софья Витовтовна срывает драгоценный пояс с князя Василия Косого на свадьбе Василия II Васильевича».

Валентин Константинович не раз получал от администрации города и области благодарности и награды.

Он был награждён медалью «За заслуги перед городом Галичем» и многочисленными грамотами за успехи в педагогической деятельности. Его кандидатура была выдвинута земляками на аллею трудовой Славы. Но главным своим успехом Мастер всегда считал не награды, а многочисленных учеников, всех тех, кто не просто смог стать учителем, а научился видеть окружающий его мир в настоящих красках.

Умер Валентин Константинович Скворцов 17 июня 2019 года. Всю свою жизнь до последних дней он был очень добрым, чутким, скромным человеком. У его родных, коллег и учеников остались о нём только светлые, тёплые воспоминания.

Где-то в дебрях глухих

Берегут чистоту родники;

Над лесными селеньями

Ярче далёкие звёзды…

Где ещё чудаки

Кормят птиц с огрубевшей руки,

Не зоря понапрасну

Свои и звериные гнёзда.

Где бинтуют берёзы

Извечные раны Руси,

И всегда в утешенье

Печаль твою выплачут ивы;

Где в предутренний час

Мир, – как в день сотворенья красив, –

Полнясь светом Творца,

Замирает на миг молчаливо…

Здесь ютится Россия,

В глухих потаённых местах,

В чистоте сберегая

Святую, великую душу

От разврата и срама,

Во имя Творца и Креста,

Греясь верой в Него

В мировой свирепеющей стуже.

VII. Михайловское в судьбах человеческих

Светлана Павлова

Петров день

биографический очерк

С детства помню картину, что и сейчас висит над столом у нас дома – «Грачи прилетели» Саврасова. Такая известная, знакомая, родная, она и сейчас живо напоминает мне о моей родине. А тогда, в детстве, я просто была уверена, что на картине именно моё родное Михайловское, где я появилась на свет, и мой дом у церкви, в которой когда-то служил мой прадед отец Алексей.

Когда мне исполнилось четыре года, наша семья переехала в Галич. Смутно помнятся события раннего детства, однако тянет в родные места, хочется бывать там хоть изредка.

И вот в ясный теплый день 12 июля иду знакомой тропочкой в своё село. Кругом разноцветье. Белой стайкой смотрятся в зелёной траве кустики ромашек, кое-где синеет мышиный горошек, пижма уже выпустила пока еще крохотные желтоватые пуговки. Попадаются возле тропки бледно-розовые колокольчики вьюнка, а чуть подальше, на пригорках, робко раскрывает свои первые лиловые цветочки кипрей.

Вспоминаю, как когда-то этой же дорогой ходила на работу в город, в Пятую школу, моя мама – Галина Константиновна Павлова. Спешила рано утром на уроки, домой в Михайловское возвращалась чаще всего затемно. Та же дорога, да не та. Столько изменилось за прошедшие годы! Город заметно вырос, целая улица новых домов выстроилась вдоль дороги, а раньше здесь были поля, поля до самого Михайловского. Как рассказывала мама, стояли возле дороги три большие берёзы, у которых часто останавливались люди, чтобы передохнуть и двинуться дальше. Раньше, в основном, ходили по этой дороге пешком. Теперь здесь асфальт, и с большой скоростью мчатся мимо машины.

Вот и на центральной улице Михайловского теперь асфальт. Лишь полчаса потребовалось мне, чтобы дойти до храма от автобусной остановки у школы.

Сегодня в Михайловском престольный праздник – Петров день. Тянется народ к церкви на молебен. У самого входа в храм встретилась мне молодая женщина с маленьким мальчиком. Мальчуган уставился на меня любопытными глазёнками и радостно сказал: «Здравствуйте!» Я, ответив, улыбнулась ему, прошла вслед за ними в храм и была поражена тем, что увидела. Вспомнила, как год назад, в холодный ветреный день отец Андрей служил здесь молебен. Не было тут ни пола, ни дверей, ветер гулял по храму, влетая в оконные проёмы. Кругом было ощущение запустения и заброшенности. Теперь же совсем другая картина. Пол выложен белой плиткой, потолок побелен. Чисто, светло, торжественно.

В передней части храма стоят леса, там еще идут реставрационные работы. В открытые окна влетают ласточки, снуют туда-сюда, кружатся под куполом.

Народу в церкви немного, в основном местные женщины, многие с детьми. Вслушиваясь в слова молитвы, я невольно подумала о символичном совпадении: последним священником, перед закрытием церкви в 1937 году, был отец Алексей Тихомиров, и теперь возрождать храм тоже доверено отцу Алексею.

Своего прадеда отца Алексея Тихомирова знаю я только по рассказам мамы и бабушки. Моя бабушка Мария Васильевна Скворцова (Попова) рано осталась без матери. С двух лет её воспитывала тетя, сестра матери, Таисья Петровна.

Таисья Петровна с родителями жила в селе Исупове. У них был свой дом, большое хозяйство. Отец, Виноградов Петр Алексеевич, служил диаконом в Троицкой церкви.

Таисья Петровна вышла замуж за Алексея Ивановича Тихомирова. Я знаю, что Алексей Иванович родился 17 января 1874 года в селе Рожново. Его отец Иван Дмитриевич Тихомиров был пономарем Рождество-Богородицкой церкви в Рожнове. Учился мой прадед в Костромской Духовной семинарии. С 1895 по 1899 год был учителем церковно-приходской Спасо-Верховской школы. С марта 1899 года он был назначен диаконом в Исупово. В клировой ведомости Троицкой церкви села Исупово есть запись про моего прапрадеда, отца Таисьи Петровны Петра Алексеевича Виноградова: «Вышел за штат 8 февраля 1899 года по причине сдачи своего места зятю».

Бабушка рассказывала мне, что в Исупове был сильный пожар, полсела сгорело, в том числе и дом Тихомировых. В 1906 году Алексея Ивановича перевели в Николаевскую церковь города Костромы, где он служил псаломщиком. В 1908 году он был рукоположен во священника Афанасие – Кирилловской церкви погоста Замошье. Состоял законоучителем Завражьинской земской школы. В клировой ведомости Афанасие – Кирилловской церкви погоста Замошье Костромского уезда за 1914 год записано, что Алексей Иванович Тихомиров «имеет темно-бронзовую медаль и свидетельство за труды по переписи населения 1896 года. Имеет крест и медаль в память 300-летия Дома Романовых. В 1914 году награжден набедренником». В Замошье тоже случился пожар, и дом Тихомировых снова сгорел. С сентября 1917 года отец Алексей переведен в село Рожново. Когда семья переехала в Михайловское, мне точно неизвестно, но я знаю, что Алексей Иванович был настоятелем храма Михаила Архангела до 1937 года.

Как священник, он пользовался большим авторитетом в селе. Был очень умный, образованный. Часто к нему приходили больные, он помогал им, давал советы.

Был он строгий, требовательный к себе и к людям.