Дача у Бориса Кустодиева была под Кинешмой и он часто ездил в Кострому. Впрочем, с этим городом у художника связано не только творчество. «Кострома для Кустодиева — город судьбоносный, — рассказывает хранитель Костромского музея-заповедника Нина Померанцева. — Здесь он встретил свою любовь, свою жену. И многие искусствоведы считают, что Кострома для художника стала любимым городом». С тех пор почти на всех картинах в собирательном образе русского города — как авторский знак — присутствуют костромские мотивы. Например, всем известная «Масленица» из Русского музея в Петербурге.

- Масленица. Коллекции Русского музея

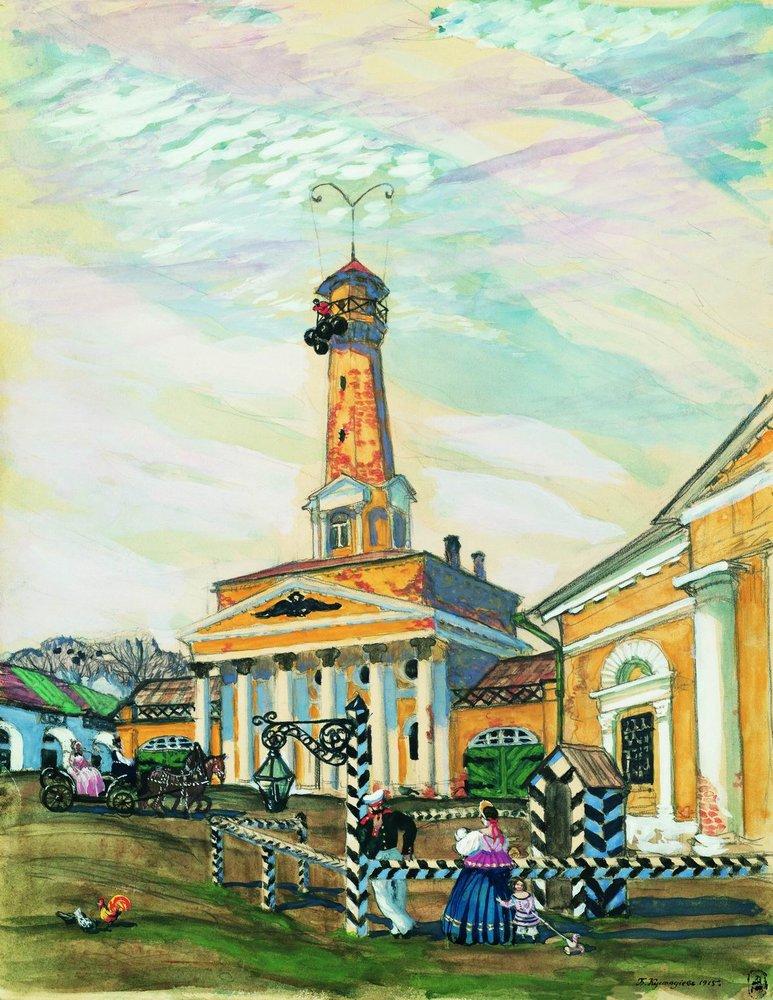

На дальнем плане видна костромская пожарная каланча. Или вот аналогичный пример, где на картине изображены торговые ряды.

- Провинция (Кострома) 1906 год. Холст, масло. 83 x 105 см Частное собрание

Многие работы Кустодиева в Кострому попали в 1982 году из расформированного в селе Островское* музея художника. Теперь в планах такой музей возродить, но уже в Костроме, чтобы любой турист мог сравнить великолепную живопись и натуру. И даже попытаться отгадать точку, с которой художник видел костромские храмы, торговые ряды или каланчу.

Кустодиев – самобытный русский художник, который всегда шел своим путем. Его критиковали буквально все: старые передвижники — за то, что в его картинах избыток лубочности; авангардисты – за то, что он, ученик Репина, слишком «реалист»; модернисты – за то, что слишком «прямолинеен»; а пролетарские художники — за «воспевание» купеческо — кулацкой зажиточной среды.

Подобные обвинения возникают из-за кажущейся разбросанности творчества Кустодиева. В нем удивительным образом уживались совершенно разные, порой даже конфликтующие между собой художественные привязанности. Так, например, он пишет картины «Купчиха с зеркалом», «Купчиха с покупками» — купеческая тема, почти одновременно (1920 год) – «Троицын день» — языческий праздник древней Руси, и тогда же – картины «Большевик» и «Первомайский парад. Петроград. Марсово поле», отражающие революционную идеологию.

Однако, все обвинения несправедливы. На самом деле, Кустодиев искал свой путь, искал долго и мучительно, искал стиль, отвечающий гармонии его внутреннего мира.

В начале своего творчества Кустодиев — верный последователь Репина. В это время он посещает Костромскую губернию, строит там дом и знакомится с русской провинцией, которую искренне полюбил.

В Маурино художник отстраивсет себе дом-мастерскую «Терем», фасады этого дома спроектировал Д.С.Стеллецкий. Здесь Кустодиев работает с 1905 по 1915 годы.

Затем наступил в жизни художника парижский период, в котором он увлекается импрессионизмом, о чем явно свидетельствует его работа «Утро». Однако увлечение было недолгим.

В 1906 году Экспедицией заготовления государственных бумаг Кустодиеву была заказана картина-лубок для серии «Народных изданий». Так появляется знаменитая «Ярмарка», в которой уже проявились те стилистические особенности, которые стали его «визитной карточкой»: повествовательность, жизнелюбие, яркость красок, материальная плотность изображаемого. Этот стиль совпал с мировоззрением художника, был органичен для него.

Александр Николаевич Бенуа вот что сказал о художнике: «Настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, пестрядина, «глазастые» ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями… Я утверждаю, что это его настоящая сфера, его настоящая радость…».

Тем не менее, он еще продолжал экспериментировать, поэтому менял темы, менял приемы письма, особенно экспериментировал с красками. «Я так люблю все это богатство цветов, но не могу их передать…» (из письма к жене). Красками Кустодиев стремился запечатлеть не столько реальность жизни, сколько свою мечту, он создал своей живописью совершенно уникальный художественный мир. В этом его мире читается радостное ощущение жизни, красота и яркость декораций, «праздник жизни». В некотором роде, это идеальный мир, в котором будто бы живут русские люди… Во всяком случае, Кустодиев говорил сам о своих работах так, что он изображает русскую жизнь такой, как он ее видит.

Должно быть, отсюда и его революционные картины, созданные после 1917 года. Попытки отобразить те же «праздники», картинки счастливой жизни, но уже в новом времени.

Все творчество Кустодиева – это мечта о праздничной и осмысленной жизни на земле, и ее он стремился донести даже тогда, когда был уже очень болен и прикован к постели. Несмотря на болезнь, он оставался на удивление работоспособным и продолжал создавать жизнерадостные картины наперекор упадочническим настроениям эпохи.

*Ранние работы живописца начала XX века были написаны в селе Островское, тогда оно называлось Семеновское Лапотное. Там жили друзья художника.

Литература:

Андрей Тихомиров В Костроме открывается выставка неизвестного Кустодиева