Л. Н. Казаринов

Идское городище

Публикация С. В. Кузьменко

Предисловие публикатора

Л. Н. Казаринов (1871–1940) – самый яркий уездный краевед Костромской губернии периода «золотого десятилетия» отечественного краеведения (1920-е гг.). В этот период он написал ряд работ, предназначенных для печати. Часть из них увидела свет в 1920-е же годы, а часть до сих пор не опубликована. Несколько неопубликованных трудов Казаринова хранятся в Чухломском музее. К сожалению, мне до сих пор не удалось получить доступ к этим материалам, а сами сотрудники музея не спешат приводить эти материалы в известность.

В канцелярском архиве Чухломского музея за 1919–1978 гг., хранящемся в Чухломском районном архиве, имеются упоминания о наличии в музее 2-х неопубликованных рукописей Казаринова – «Идское городище» и «Княжна Е. В. Долгорукова»1. Из этого же канцелярского архива видно, что Г. И. Лебедев (директор музея в 1934-1975 гг.) в 1972 г. предпринял попытку напечатать работу «Княжна Е. В. Долгорукова» в областном краеведческом сборнике2. По неизвестным причинам эта попытка оказалась безуспешной.

По совпадению, именно две упомянутые рукописи сохранились в виде авторских копий в Государственном архиве Костромской области, в архивном собрании Костромского научного общества по изучению местного края (КНОИМК, КНО). Больший интерес представляет рукопись «Идское городище»3, которая и публикуется ниже.

Работу «Идское городище» Казаринов написал осенью 1920 г. В то время он заведовал Чухломскими архивами, официально являясь научным сотрудником Костромского Губархива, и еще не был заведующим Чухломским музеем.

Значительная часть работы посвящена результатам археологических исследований. Навыки археолога Казаринов приобрел во время службы в г. Вильне (ныне Вильнюс) в 1895-1915 гг., раскопав несколько десятков курганов в казенных лесах Виленской, Ковенской и Гродненской губерний, куда он имел доступ по своему служебному положению. В 1918 г. Леонид Николаевич вынужден был вернуться в Чухлому – на свою малую родину. Несмотря на тяжелые материальные условия, он не оставил увлечение археологией. Однако, к его досаде, никаких курганов в окрестностях Чухломы не было. Выход нашелся осенью 1921 г., когда В. И. Смирнов пригласил Казаринова в с. Туровское на Галичском озере на раскопки стоянки каменного века. Такого рода объекты весьма заинтересовали Казаринова. В течение 1922-1927 гг. он исследовал прибрежные территории вокруг Чухломского озера, открыл несколько стоянок и произвел на них посильные раскопки.

В 1920-м же году Леонид Николаевич еще испытывал затруднение с объектами для раскопок. Как можно полагать, Идское городище привлекло его слухами об имеющихся там курганах. Эти слухи, по-видимому, дошли до Казаринова в Судае, куда он ездил в декабре 1919 г. для осмотра церковных архивов и помещичьих усадеб и вообще в связи с подготовкой труда о Судае и бывшей Судайское осаде4. Идское городище находилось на территории бывшей Судайской осады. Несомненно, в Судае оно было более известным, чем в Чухломе.

В 1920 г. еще не были введены правила производства археологических раскопок, предусматривавшие обязательное получение открытого листа от Академии истории материальной культуры. До 1923 г. было возможно производить раскопки по мандатам местных органов власти. Мандат на раскопки Идского городища Казаринов получил 23 июня 1920 г. в Костромском губернском подотделе по делам музеев и охране памятников старины (при отделе народного образования), куда он обратился лично во время своего визита в Кострому. Визит был связан с его официальной должностью научного сотрудника Губархива и продлился не менее недели (17-23 июня 1920 г.5).

На Идское городище Казаринов отправился во время своего отпуска. На раскопки как таковые ушла неделя – с 29 августа по 4 сентября 1920 г. Рукописный доклад о произведенных на городище работах краевед представил в орган, выдавший мандат, – в Костромской губернский подотдел по делам музеев и охране памятников старины. Содержание доклада охарактеризовано в отчете Чухломского отделения КНО (ЧОКНО) за 1920 г., напечатанном в Отчете КНО за тот год: отмечено, что в докладе, кроме результатов раскопок, нашли отражение собранные «местные предания о городище и некоторые материалы из архивов», а также была описана городищенская церковь. Такая характеристика в точности соответствует содержанию публикуемой рукописи. Следует отметить, что рукописный отчет ЧОКНО за 1920 г. Казаринов послал в Кострому 14 марта 1921 г.6

3 апреля 1921 г. на заседании секции истории и древностей КНО Казаринов сделал доклад «О раскопках Идского городища»7. В связи с этим соответствующая рукопись была взята в КНО из упомянутого подотдела по делам музеев. 9 мая 1921 г. Смирнов писал Казаринову: «С «Идского городища» Вашего Общество себе снимает сейчас на всякий случай копию»8. Очевидно, что снимать копию имело смысл только в том случае, если допускалась возможность возвращения рукописи в подотдел по делам музеев. Возвращать рукопись не пришлось: она осела в портфеле КНО, и вместе с ней отложилась неоконченная машинописная копия ее текста – в объеме примерно 1/3 текста9. Таким образом, публикуемая рукопись – именно тот экземпляр, о котором идет речь в Отчете ЧОКНО за 1920 г. Это заключение позволяет датировать рукопись временем не позже 14 марта 1921 г. (в самой рукописи дата не обозначена). Наиболее вероятное время ее написания – октябрь 1920 г.

Самое раннее прямое сообщение о том, что рукопись «Идское городище» поступила в портфель КНО, относится к маю 1922 г. (отпуск ответа Казаринова на одну из анкет Главнауки10). В печатных Отчетах КНО такое сообщение впервые появилось в Отчете за 1923 г. и затем было повторено в Отчете за 1924 г.11

В брошюре о Судае, изданной в 1921 г., Казаринов упомянул о своих исследованиях Идского городища и в примечаниях сделал пояснение: «Отчет о раскопках и собранных местных преданиях будет напечатан особо»12. Однако публикация соответствующей рукописи по неизвестным причинам никогда не включалась в издательские планы КНО.

* * *

Сделаю несколько пояснений относительно содержания рукописи.

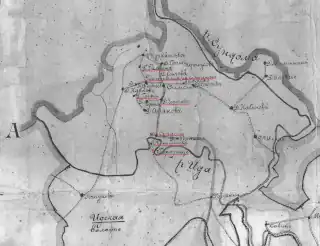

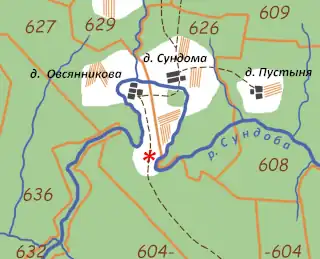

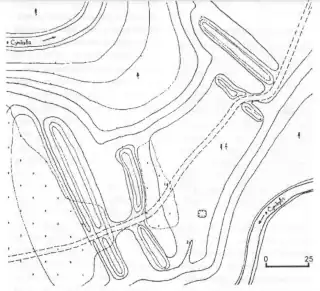

Описание местности, где находится Идское городище, дано Казариновым не вполне точно. Верно указано, что река Сундоба в этой местности имеет петлю, заключающую в себе своего рода полуостров, и что городище находится в основании петли, или в перешейке полуострова (илл. 1). Под самим городищем была одна десятина земли, и к городищу примыкала земля в количестве 10 десятин, на которой в 1920 г. были усадьба и поле «гражданина Поноркина». Согласно рукописи, эти 10 десятин находились на полуострове, и площадь полуострова равнялась 11 десятинам (1 десятина под городищем+10 десятин Поноркина). Тогда как на самом деле на полуострове были: деревня Овсяниково, поля крестьян этой деревни, а также часть угодий соседней деревни Сундобы, – и площадь полуострова была не 11, а около 80 десятин. Из плана, составленного Казариновым (илл. 11-12), видно, что «поле дер. Овсяникова» примыкало к городищу с северо-востока – со стороны полуострова, а «поле Поноркина» примыкало к городищу с юго-запада – со стороны, противоположной полуострову.

При сравнении плана и описаний городища, составленных Казариновым, с современными космоснимками можно прийти к выводу, что после 1920 г. река Сундоба с запада от городища изменила свое русло. В 1920 г. между западной стороной городища и рекой была заболоченная луговина с озерком (прудом). К настоящему времени река приблизилась к городищу и поглотила озерко.

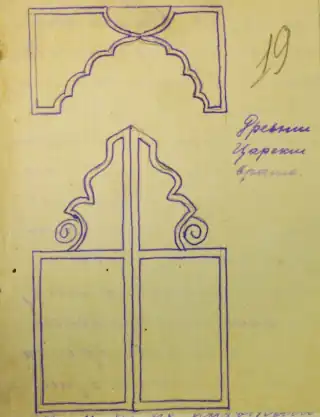

Городище имело древний въезд с северо-востока. В рукописи упоминается еще один въезд – с юго-запада. Этот въезд запечатлен на одной из дореволюционных фотографий. Согласно Казаринову, он был устроен «не более 10 лет» до 1920 г., т. е. в начале 1910-х гг. Однако имеется прямое сообщение о существовании этого проезда в 1890 г.13 На плане Генерального межевания конца XVIII в. видно, что через перешеек полуострова проходила дорога – из д. Овсяниково на юг, через 3 лесные пустоши, в д. Рогозино (илл. 3). Эта же дорога отражена на плане Чухломского у. 1910-х гг. (илл. 2). Поскольку в перешейке полуострова, кроме городища, была заболоченная луговина с озерком, остается полагать, что дорога пролегала через само городище. Таким образом, проезд в юго-западных валах городища существовал и в XVIII в. Археолог К. И. Комаров, осматривавший Идское городище в 1983 г., счел проезд в юго-западных валах древним14. По-видимому, в начале XX в. этот проезд подвергся благоустройству, что и послужило подоплекой для вышеупомянутого сообщения Казаринова.

По преданию, записанному Казариновым, Идское городище было основано при Иване Грозном, а в Смутное время укрепление со всеми постройками было сожжено поляками и литовцами. Никакими историческими сведениями о городище Казаринов в 1920 г. не располагал. Однако несколько лет спустя в брошюре «Прошлое Чухломского края» он привел точные даты: Идское городище было построено в 1536 г., затем в 1537 г. выдержало татарскую осаду, а в 1542 г. вместо него была воздвигнута крепость на р. Виге, в Жоховской волости, т. е. город Судай; таким образом, в качестве действующей крепости Идское городище просуществовало лишь 5-6 лет15. Откуда краевед взял эти сведения – из его брошюры не ясно. Вопрос помогает прояснить брошюра В. А. Худина (1903-1977) «Судай. Краткий историко-краеведческий очерк», напечатанная в Чухломе в 1994 г., спустя 17 лет после смерти ее автора. В. А. Худин в 1920-е гг. был одним из юных членов ЧОКНО и помощников Казаринова; впоследствии он преподавал в Судайской средней школе и являлся директором этой школы. В брошюре В. А. Худина упомянутые выше сведения, относящиеся к 1536, 1537 и 1542 гг., сопровождаются ссылкой на «Костромской летописец». О событиях 1537 г. приведена такая цитата: «А на другой год под ним (где – не уточнено. – С. К.) была рать большая многих орд людей. А ходили до Суханы и Коломны. А в Тотемской стороне много зла учинили. А Идский городок отстоялся». Под «Костромским летописцем» подразумевается рукопись конца XVII в., хранящаяся в рукописном отделении Библиотеки Академии Наук16, копия которой в 1923 г. поступила в портфель КНО17. Очевидно, копией пользовался Казаринов, а В. А. Худин, в свою очередь, пользовался выписками Казаринова, поступившими в Чухломский музей. «Костромской летописец» до сих пор не опубликован.

Как можно полагать, возведение крепости в Судае хронологически совпало с тем, что Идское городище лишилось стен на своих валах. Может быть, стены были сожжены при очередном татарском набеге, а может быть, были разобраны и доставлены в Судай. Спустя какое-то время на опустевшем Идском городище обосновался монастырь. Именно такой сценарий представляется более вероятным, чем гипотеза Казаринова, что «первоначально существовал монастырь, который впоследствии укреплен». Возникновение монастырей на месте бывших укреплений – неоднократно происходившее явление. В качестве примеров можно привести Авраамиев-Городецкий, Троице-Сыпанов, Благовещенский на Унороже монастыри. Относительно благоприятная обстановка для возникновения монастыря на оставленном Идском городище могла сложиться не раньше, чем была взята Казань (1552 г.) и исчезла угроза набегов казанских татар, хотя в дальнейшем местность еще тревожили черемисы. В Смутное время городище и многие деревни Идской волости были разорены и сожжены одним из отрядов Лисовского. Согласно преданию, насельники городища заблаговременно узнали о приближении неприятеля, спрятали ценные вещи, а сами скрылись в лесу. Таким образом, возможность обороны не допускалась, что свидетельствует об отсутствии в то время на городище крепостных стен. Скромная обитель с символической оградой, не имевшая военного гарнизона, попросту не имела предпосылок для обороны.

Единственное более или менее веское доказательство существования обители на Идском городище – факт находки в земле вериг, отмеченный Казариновым.

После Смуты, но когда именно – не известно, на городище была воздвигнута небольшая деревянная Казанская церковь, запечатленная на фотографиях начала XX в.

Фото С. А. Орлова, 1900-е гг.

Было два праздника Казанской иконы – летний и осенний. Особенное значение придавалось осеннему празднику, связанному с воцарением Романовых. В 1636 г. в Москве был построен Казанский собор, а в 1649 г. царь Алексей Михайлович ввел всероссийское празднование Казанской иконы. После этого и получили распространение Казанские храмы. Таким образом, Казанская церковь Идского городища была воздвигнута не раньше середины XVII в. Из сказанного также следует, что церковь сожженного монастыря имела какое-то иное посвящение.

Самое раннее упоминание о городищенской церкви, обнаруженное Казариновым, относится к 1710 г., причем уже тогда она являлась бесприходной.

Церковь Идского городища не упоминается в «Материалах» для истории церквей Костромской епархии, изданных В. и Г. Холмогоровыми18. В заглавии «Материалов» отмечено, что они относятся к «жилым данным» церквам, т. е. к действовавшим приходским церквам, платившим дань в Патриарший (затем Синодальный) казенный приказ. Для Идской волости Судайской осады в «Материалах» указана только церковь Дмитрия Солунского19 (в поздних источниках – церковь Дмитрия Солунского с. Иды, III Чухломского благочиннического округа). До 1680 г. все церкви Судайской осады состояли в Галичской десятине, а с 1680 г. – в Усольской десятине, в связи с чем сведения о церквах Судайской осады помещены в двух выпусках «Материалов» Холмогоровых. Для каждой из церквей, отраженных в этих выпусках, приведенные сведения ограничены 1628-1746 гг. Можно утверждать, что в течение того же времени – в 1628-1746 гг. – в Идской волости не было второй «жилой данной» (приходской) церкви. Таким образом, Казанская церковь, построенная между 1649 и 1710 гг., с самого основания была бесприходной.

Казанская церковь не могла быть приходской и в силу того, что являлась холодной, пригодной для служб только в летнее время. Даже если допустить, что когда-то она была теплой, то всё равно придется признать: для прихода требовались две церкви – теплая и холодная, а одной церкви, хотя бы и теплой, было не достаточно. Кроме того, по меркам приходских церквей Казанская церковь была очень мала: размер ее основного помещения составлял примерно 6х6 м. Такой размер могли иметь часовни20.

Согласно документальным сведениям, собранным Казариновым, в XVIII-XIX вв. Идское городище находилось в частном владении представителей дворянского рода Змеевых. Так, по ревизским сказкам 1-й ревизии (1723 г.), Идское городище являлось угодьем деревни Овсяниково, которой владел Семен Прокофьевич Змеев21.

Известно, что Идская волость до 1620 г. принадлежала великому князю, а в 1620-е гг. была поделена на поместья, розданные служилым людям22. Следовательно, поместье, в состав которого входили деревня Овсяниково и Идское городище, было образовано и отдано в частное владение в 1620-е гг. На городище тогда не было действовавшего монастыря или церкви, иначе оно не поступило бы в частное владение. Таким образом, монастырь, сожженный в Смутное время, не восстанавливался. Строго говоря, не подлежали отдаче в частное владение земли не только действовавших, но и бывших церквей. В. и Г. Холмогоровы, просмотревшие огромное количество старинных документов, писали: «Место церковное, где был некогда храм с принадлежащею к нему церковною землею, ни в каком случае не поступало во владение частных лиц, а отдавалось на оброк разным лицам с платою оброчных денег в патриаршую казну»23. Получается, что для Идского городища было сделано исключение (если на нем действительно когда-либо существовал монастырь).

О владельцах деревни Овсяниково с 1620-х до 1720-х гг. прямые сведения мне не известны.

У упомянутого выше Семена Прокофьевича Змеева, владевшего деревней Овсяниково в первой четверти XVIII в., потомков не было. По состоянию на 1772 г., той же деревней владели Иван и Александр Степановичи Змеевы24. Внуком Ивана Степановича Змеева был генерал-майор Сергей Васильевич Змеев25, в 1870-е гг. подаривший 10 десятин земли при Идском городище крестьянке Дарье Емельяновой, приглядывавшей за Казанской церковью. Собственно Идское городище Змеевы сохраняли за собой до 1910 г.: в этом году Казанская церковь была наделена землей в количестве 2000 кв. сажен (0,83 десятины)26. Казаринов писал: «…Змеевы… землю под городищем… упорно удерживали за собой. <…> Видимо, была какая-то причина к такому образу действий». Краевед видел эту причину в предположении, что кто-либо из бояр Змеевых возвел Идское городище. Однако городище было возведено в 1536 г. на государевых землях, а в поместное владение попало в 1620-е гг. просто как угодье, способное приносить доход. Заслуга лица, руководившего возведением городища, не могла спустя 90 лет быть основанием для передачи городища в поместье потомку этого лица. Несомненно, что Змеевы не имели отношения к досмутному прошлому городища. Причина, по которой они дорожили городищем, могла заключаться только в Казанской церкви. По-видимому, Змеевы владели деревней Овсяниково с Идском городищем не только в XVIII-XIX вв., но и в XVII в.27, и кто-то из них построил Казанскую церковь по какому-то особенному поводу.

В местном ряду иконостаса Казанской церкви находилась икона Воскресения Христова с предстоящими Иоанном Предтечей и Прокопием Устюжским. Фигуры предстоящих явно имели патрональный характер. Весьма вероятно, что Прокопий Устюжский являлся святым покровителем отца Семена Прокофьевича Змеева – Прокофия Андреевича Змеева. У последнего был младший брат Иван Андреевич Змеев, с которым, вероятно, была связана фигура Иоанна Предтечи на иконе. Иван Андреевич Змеев умер в 1655 г.28 Можно высказать такую гипотезу: Иван Андреевич Змеев был владельцем д. Овсяниково, а после его смерти деревня перешла к Прокофию Андреевичу Змееву, который построил Казанскую церковь в память о младшем брате и о самом себе. Если эта гипотеза верна, то Казанская церковь предназначалась преимущественно для поминальных служб.

Учреждение приходской церкви потребовало бы наделения ее некоторым количеством земли (10-20 четей), достаточным для пропитания причта, и впоследствии строитель церкви или его наследники не могли вернуть эту землю обратно, даже если церковь становилась бесприходной или упразднялась29. Казанская же церковь являлась безземельной до 1910 г. Справедливости ради, надо отметить, что в ее окрестностях находились угодья, принадлежавшие Дмитриевской церкви с. Иды, к которой Казанская церковь была приписана, – две «отхожие пожни» на реках Сундобе и Ливленке. В клировых ведомостях эти пожни впервые были упомянуты в 1910 г.30, но несомненно, что они принадлежали Дмитриевской церкви с давних времен. Пожня на р. Сундобе (илл. 3), по-видимому, соответствует покосу Пономарево, упомянутому Казариновым: «…покос на реке Сундобе, выше деревни Овсяникова, называется “Пономарево”». Краевед объяснил название покоса тем, что в старину им пользовался пономарь городищенской церкви. С этим сложно согласиться. Только лишь пойменных сенокосов для довольствия причта было недостаточно, а иных церковных земель близ Казанской церкви не было. Ввиду этого приходится полагать, что причту Дмитриевской церкви пожни достались не от гипотетического упраздненного причта Казанской церкви, а были прямо пожалованы ему в качестве платы за периодическое отправление служб в бесприходной Казанской церкви. Таким образом, название «Пономарево» следует связывать не с гипотетическим пономарем Казанской церкви, а с пономарем Дмитриевской церкви.

При Петре I бесприходные церкви были фактически запрещены31, однако Змеевы каким-то образом смогли сохранить Казанскую церковь.

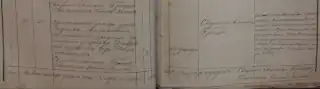

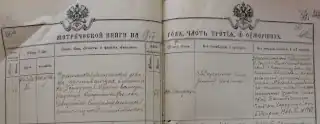

В своей работе Казаринов сообщает о лицах, живших при Казанской церкви и заботившихся о ней: крестьянке Дарье Емельяновой, «женщине» Надежде Киприановой и их воспитаннице Анне Ивановой, вышедшей замуж за «гражданина Поноркина». Первые двое были похоронены при Казанской церкви по разрешению епископа. Метрические книги Дмитриевской церкви с. Иды позволяют уточнить сведения Казаринова. Дарья Емельянова умерла не 5 марта 1906 г., как написал краевед, а 21 мая 1906 г. в возрасте 92 лет (илл. 5)32. Дата «5 марта 1906 г.» относится к разрешению епископа Тихона, чтобы Дарья Емельянова и Надежда Киприанова были похоронены при Казанской церкви. Надежда Киприанова принадлежала к чухломскому мещанству и имела фамилию – Хохлова. Умерла она 30 ноября 1917 г. в возрасте 66 лет (илл. 6)33. Анна Иванова являлась дочерью умершего крестьянина д. Иконницы, прихода Преображенской церкви с. Шартанова, Ивана Иоакимова Титова. Замуж она вышла 1 июля 1907 г. в возрасте 21 года, а ее мужем стал 26-летний Павел Александров Поноркин (упомянутый Казариновым только по фамилии) – сын умершего крестьянина д. Ивкина, прихода Дмитриевской церкви с. Иды, Александра Сергеева Поноркина34. У пары были дети – так, 10 сентября 1909 г. родилась дочь Надежда35.

Согласно Казаринову, Дарья Емельянова прожила при Казанской церкви 55 лет. Следовательно, на городище она появилась в начале 1850-х гг. в возрасте примерно 37 лет. Казаринов писал: «Первоначально она жила при церкви на самом Городище, в сторожке. Затем, когда Змеевым подарена была ей земля, она выстроила за валами дом и хозяйственные постройки, а сторожка была сломана». Генерал-майор Сергей Васильевич Змеев подарил Дарье Емельяновой землю в 1870-е гг. В какое время на подаренной земле, за валами, появилась усадьба – не известно, но сторожка, или «мирская келья», стояла при Казанской церкви еще в 1895 г. и была разобрана не позже 1900 г.36 С 1883 г. сторожка упоминалась как «ветхая»37. Если бы она была построена специально для Дарьи Емельяновой, то за 30 лет вряд ли бы обветшала. По-видимому, Дарья Емельянова была не первой обитательницей сторожки.

Казаринов писал, что в 1838 г. при городищенской церкви еще не было колокольни, и колокола висели на столбах. Время возведения 2-хэтажной деревянной колокольни, которую он видел и которая запечатлена на дореволюционных фотографиях (илл. 4), он не назвал. Этот пробел можно восполнить: та колокольня была возведена в 1901 г. взамен прежней ветхой, угрожавшей падением из-за гнилости столбов38. Прежняя колокольня в сохранившихся клировых ведомостях впервые упоминается в 1891 г.39 Частично материал прежней колокольни был использован при сооружении новой. Работа была произведена за 150 р., пожертвованных купцом Василием Сергеевым из д. Чертово. Василий Васильевич Сергеев, упоминаемый в публикуемой рукописи, – его сын. Большой нарядный дом В. В. Сергеева в д. Чертово сохранился доныне40.

Особая ценность Казанской церкви заключалась в ее убранстве, состоявшем из старинных икон и предметов утвари – столь же древних, как церковь, или даже старше ее. Все эти иконы и предметы утвари перечислены в работе Казаринова. Иконы, находившиеся в основном помещении храма, перечислены посредством цитирования описи 1838 г., где они названы только по сюжетам. Иконы, размещавшиеся в галерее вокруг храма, кратко описаны самим краеведом. Из этих описаний явствует, что иконы весьма отличались друг от друга по сочетанию признаков: размер, долбленая или недолбленая доска, с подкладкой холста под живопись или без таковой, цвет каймы (почти черный, темно-зеленый, темно-коричневый, темно-красный, темно-серый), цвет фона (прозелень, желтый, темно-коричневый, серый). Только две иконы обнаруживают сходство друг с другом – указанные под пунктами 3 и 13: они одинакового размера (1,1х0,9 м, толщина 3 см), с двумя фигурами пророков на каждой, на недолбленой доске, с темной (темно-серой) каймой, с фоном цвета прозелени. Совокупность остальных икон производит впечатление случайной подборки. До сооружения галереи, являвшейся поздней пристройкой, эти иконы хранились в церковном подклете, не имевшем входа, т. е. фактически в тайнике.

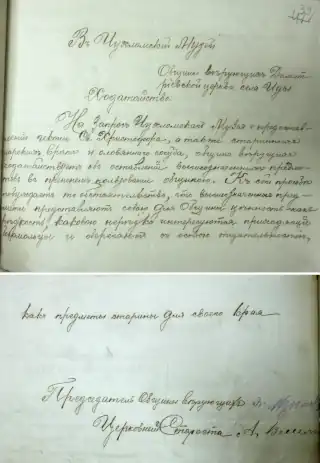

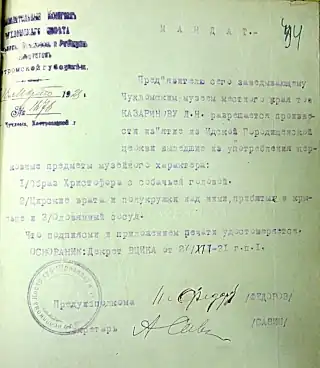

Ознакомление Казаринова с инвентарем Казанской церкви, состоявшееся в 1920 г., отразилось на судьбе некоторых предметов из этого инвентаря. В марте 1922 г. Леонид Николаевич принял заведование Чухломским музеем. Музей тогда был очень беден экспонатами. Ввиду этого краевед решил прибегнуть к изъятию предметов из нескольких церквей Чухломского уезда – в частности, из Казанской церкви Идского городища. До 1925 г. музей почти не имел средств на приобретение экспонатов, «а предметы церковной старины можно было получить из церквей даром»41. 17 марта 1923 г. Казаринов писал В. И. Смирнову: «За неимением средств пополнять музей, взялся за церкви. Воюю с попами и общинами. <…> Теперь воюю из-за Христофора с собачьей головой, царск. врат XVI в. и оловянного сосуда (из Казанской церкви. – С. К.). Община не хотела отдать. Опять взял мандат в Исполкоме и думаю, что переименованные предметы будут в нашем музее»42. Следует отметить, что Казаринов брал из церквей только предметы, вышедшие из употребления, – таковыми были и упомянутые предметы из Казанской церкви: икона св. Христофора и сосуд находились в галерее, а царские врата – в крыльце. С письмом от 17 марта 1923 г. связаны 2 документа из канцелярского архива Чухломского музея: недатированное ходатайство от общины верующих Дмитриевской церкви с. Иды об оставлении упомянутых предметов в пользовании общины, т. е. в Казанской церкви (илл. 7)43, и мандат Чухломского УИКа от 16 марта 1923 г. на изъятие этих предметов (илл. 8)44. В первом документе написано:

«На запрос Чухломского Музея о предоставлении иконы Св. Христофора, а также старинных царских врат и оловянного сосуда, община верующих ходатайствует об оставлении вышеозначенных предметов в прежнем пользовании общиною. К сей просьбе побуждает то обстоятельство, что вышеозначенные предметы представляют собою для общины ценность – как редкость, каковою нередко интересуются приходящие богомольцы и оберегают с особою тщательностию, как предметы старины для своего края».

События можно реконструировать так: по причине удаленности Идского городища от Чухломы Казаринов опасался съездить впустую и потому решил заранее договориться с причтом и общиной об изъятии предметов в музей; соответствующий запрос краевед направил почтой, а получив ответ, процитированный выше, обратился в УИК за мандатом.

Старинные царские врата с «полукружием» над ними и икона св. Христофора с собачьей головой (вероятно, также и оловянный сосуд) поступили в Чухломский музей 4 сентября 1923 г.45 Подробности об их вывозе из Казанской церкви не известны. По-видимому, Казаринов произвел изъятие сам, т. к. дело требовало деликатности и вряд ли могло быть им кому-либо поручено, да и мандат был выдан на его имя.

О пребывании иконы св. Христофора в Чухломском музее известна такая подробность. Когда в 1930 г. Казаринов вынужден был произвести переустройство музея из-за введения жестких требований ко всем краеведческим музеям страны, церковный отдел был расформирован. Бóльшую часть предметов этого отдела пришлось убрать из экспозиции, а некоторые предметы были распределены по другим отделам. Икона св. Христофора поступила в «антирелигиозный уголок»46 (подотдел историко-культурного отдела), где всего было 11 экспонатов с характеристикой – «иконы антирелигиозного содержания»47.

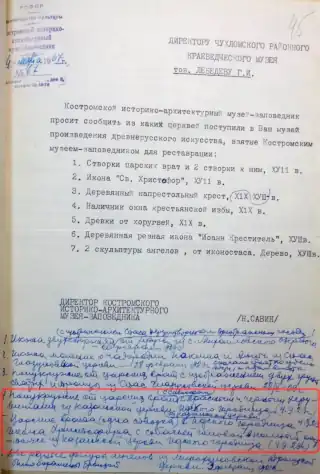

Как видно из публикуемого мною документа (илл. 10)48, в 1967 г. икона св. Христофора и старинные царские врата из Казанской церкви Идского городища находились на реставрации в Костромском музее-заповеднике. Обратно в Чухломский музей эти предметы не возвращались; по крайней мере, в нынешнем Чухломском музее их нет. По-видимому, они и сейчас находятся в Костроме: или в музее-заповеднике, или в отделившемся от него в 2004 г. церковно-историческом музее в Ипатьевском монастыре.

Казанская церковь, полная загадок, погибла фактически неисследованной. По сведениям Т. Н. Байковой, она сгорела «примерно в 1950-е гг.»49. В 1962 г. ее уже точно не было, но еще оставалась колокольня50.

Г. И. Лебедев (1905-1988), директор Чухломского музея в 1934-1975 гг., бывший помощник Л. Н. Казаринова, написал свою рукопись об Идском городище, где он неоднократно бывал, в т. ч. со школьниками-экскурсантами. В 1978 г. он переписал эту рукопись, вклеив в новый экземпляр несколько десятков фотографий51. Экземпляр с фотографиями предназначался для передачи в областной архив52. Надо полагать, сейчас он и находится в составе фонда Г. И. Лебедева в ГАКО. Содержание рукописи мне не известно.

В Костромском музее-заповеднике в одном из альбомов В. Н. Кларка имеется фотография интерьера Казанской церкви. Фотография, по-видимому, относится к тому времени, когда В. Н. Кларк являлся инспектором народных училищ Чухломского и Солигаличского уездов и жил в Чухломе (1910-1911 гг.)53.

В 1983 г. Идское городище было обследовано старшим научным сотрудником Института археологии К. И. Комаровым (1926-2018). Краткие итоги обследования были опубликованы в 1999 г. в справочнике «Археологическая карта России»54. С содержанием публикуемой рукописи Казаринова Комаров знаком не был. Общий вывод Комарова: «Городище интерпретируется как остатки крепости, защищавшей местное население от набегов казанских татар и просуществовавшей сравнительно короткое время», – вполне согласен с выводами Казаринова. Так же, как Казаринов, Комаров интерпретировал холмики на городище как остатки жилищ. Найденную на городище керамику Комаров определил как гончарную, а, по мнению Казаринова, черепки были грубые и не имели следов гончарного круга. Составленный Комаровым план Идского городища помещен в настоящей публикации (илл. 13) наравне с планом Казаринова (илл. 11-12).

* * *

При публикации использована следующая система.

Рукопись немного пострадала от пожара 1982 г. – края листов с одной стороны обгорели, в связи с чем местами утрачены части слов или короткие слова. Утраты в первой трети рукописи восстановлены по машинописной копии, приложенной к рукописи. В остальной части рукописи утраченные места обозначены при помощи угловых скобок < >, внутри которых помещается или восстановленный фрагмент, если он не вызывает сомнений, или точки.

Вставки в подлинный текст, сделанные мною для восполнения случайных пропусков, даны в квадратных скобках [ ] курсивом.

Для удобства восприятия, измерения длины и веса, данные в старых мерах, сопровождаются их эквивалентами в метрических единицах. При пересчете результаты округлялись, т. к. сами исходные значения довольно приблизительны. Метрические эквиваленты, как и прочие вставки в подлинный текст, даны в квадратных скобках курсивом.

Примечания, сделанные самим Казариновым, публикуются в основном тексте сразу после абзацев, к которым эти примечания относятся. Примечания даны более мелким шрифтом, чем основной текст, и отделяются от него отчеркиванием.

Публикация

Идское Городище

В пределах Идской волости, Чухломского уезда, Костромской губернии, имеются остатки старинного небольшого земляного укрепления. Укрепление это называется «Идское Городище». Оно находится почти в центре Идской волости, на реке Сундобе, в полуверсте от деревни Овсяникова.

Местность, где находится городище, чрезвычайно живописная. С городища открывается чудный вид на окрестности. За рекой, с трех сторон, виднеется с городища сплошной лес, который тянется на несколько верст. В том месте, где находится городище, река Сундоба от деревни Овсяникова течет на запад и затем, сделав крутой изгиб, течет обратно на север, к деревне Овсяникову, образовав полуостров. Площадь полуострова, по крепостным документам, равняется одиннадцати десятинам. Городище находится на перешейке сего полуострова, в самом узком его месте*.

* Прилагается план местности и городища.

Место под городищем возвышенное. Укрепление с северо-восточной и юго-западной сторон защищено двойным рядом земляных валов и рвов, которые очень хорошо сохранились.

С северо-восточной стороны длина первого55 рва и вала 24 сажени 1 аршин [~52 м]. Ширина означенного рва 4 аршина [~2,8 м], а глубина его, ниже уровня поля, от 1 ½ до 2 аршин [~1,1-1,4 м]. Вал высотою, от дна рва, 5 аршин [~3,6 м]. Ширина его по верхушке 3 сажени [~6,4 м]. Второй ров имеет такую же длину, при ширине в 3 сажени [~6,4 м]. Дно его находится на 7 аршин [~5 м] ниже вершины внутреннего вала. Внутренний вал, со стороны городища, высотою до 4 аршин [~2,8 м]. Ширина его по вершине 5 сажен [~10,7 м].

С юго-западной стороны первый56 вал возвышается над площадью городища на 1-3 аршина [~0,7-2,1 м]. Ширина его по вершине 5 сажен [~10,7 м]. Глубина рва, от вершины вала до дна рва, достигает 2 сажен [~4,3 м]. Ширина второго вала по вершине 2 сажени [~4,3 м]. Глубина второго рва, от вершины вала до дна рва, около сажени [~2,1 м]. Ширина же его по дну 2 сажени [~4,3 м]. Со стороны поля, по краю рва, заметен еще и 3-й небольшой вал, шириною до сажени [~2,1 м], возвышающийся над полем, где теперь усадьба гражданина Поноркина, на два аршина [~1,4 м]. Длина означенной второй линии рвов и валов городища 33 сажени 1 аршин [~71 м].

С остальных двух сторон городище защищали естественные укрепления. С юго-восточной стороны обрыв к реке Сундобе высотою до 15 сажен [~32 м] и настолько крутой, что и в настоящее время подняться по обрыву на городище почти невозможно, даже если придерживаться за растущие по обрыву деревья. Река Сундоба около городища имеет ширины от 10 до 15 сажен [~21-32 м] и довольно глубокая. С противоположной стороны, т. е. с северо-запада, городище защищал тоже обрыв, до 10 сажен [~21 м], который тоже настолько крут, что не везде можно подняться наверх. Означенный обрыв упирается в сильно заболоченный берег маленького озерка, или, вернее, пруда, за которым в 15 саженях [~32 м] течет река Сундоба.

Длина городища, от одной линии валов до другой, со стороны реки Сундобы равняется 33 саженям 1 аршину [~71 м], а с противоположной [стороны] 43 саж. 1 аршину [~92,3 м]. Ширина городища от 20 до 34 сажен [~42,6-72,4 м]. Городище с валами занимает площадь земли в одну десятину. По документам гражданина Поноркина на землевладение, из имеющихся на полуострове 11 десятин одна десятина под городищем и валами, а остальные 10 десятин принадлежат означенному гражданину Поноркину. На этой земле находится его усадьба и поля.

Городище имело только один вход с восточной стороны, прорезывающий валы наискось*. Тип въезда в городище весьма хорошо сохранился. В первом валу от поля он прорезан на самом краю обрыва к реке Сундобе. Затем во втором валу, отступя от обрыва 5 сажен 2 аршина [~12,1 м], сделан прорез наискось.

* Нынешними владельцами 10 десятин земли во второй линии валов, т. е. в юго-западной, прокопан проезд к усадьбе. Проезд этот существует не более 10 лет. Ранее проезда в этом месте в валах не было.

Почти посредине городища стоит маленькая древняя деревянная церковь с отдельно построенною деревянною же колокольнею, обнесенные деревянным палисадником. По берегу обрыва, [с] юго-восточной стороны, находится ряд ветхих маленьких деревянных лавочек57, в которых в храмовые праздники приезжими купцами производился торг.

Лет пятьдесят тому назад на валах был большой лес, а в настоящее время большим лесом покрыты только обрывы, а откосы валов [покрыты] кустарником, среди которого есть и большие деревья.

В истории об означенном городище не упоминается. Никаких попыток к исследованию означенного городища до 1920 года не предпринималось. В 1920 году Костромской Губернский Подотдел по делам музеев и охране памятников старины, мандатом от 23 Июня 1920 г. за №2104, поручил мне произвести раскопки и исследования Идского Городища, а Чухломский Отдел Народного Образования отпустил мне на сей предмет средства. В Августе месяце того же года я отправился на Иду и сделал всё возможное для выяснения происхождения помянутого городища.

Исследования производились: путем археологических раскопок, собиранием преданий от местного населения и по архивным документам.

По местным преданиям, вышеозначенное укрепление построено в царствование Иоанна Грозного опальным боярином. Как фамилия боярина, так и цель постройки укрепления в народной памяти не сохранились*.

* Сообщил гражданин деревни Чертова Идской волости Михаил Сергеев Ельцов. Деревня Чертово находится в 4-х верстах от Городища.

По имеющемуся в деревне Овсяникове плану генерального межевания 1775 года, Идское Городище с землею в количестве одиннадцати десятин значилось по означенной деревне Овсяникову, находящейся в ½ версте от городища. Деревня Овсяниково, как говорят жители этой деревни, со слов стариков, построена в давнее время боярином или, может быть, князем, который назвал деревню по своей фамилии. Сохранилось тоже предание, что означенный боярин отличался крайнею жестокостию*.

* Сообщили крестьяне деревни Овсяникова.

В ревизских сказках 1-й ревизии – 1723 года по Судайской осаде, в пределах коей была Идская волость до 1778 года, земли и жителей отдельно по Идскому Городищу не значилось. Указана только деревня Овсяниково, которая принадлежала помещику Семену Прокофьевичу Змееву. Большинство окружающих деревень тоже принадлежало означенному помещику Змееву. После уничтожения крепостного права земля по деревне Овсяникову была отдана помещиком Змеевым крестьянам означенной деревни в надел. Из этой земли оставлено лишь 11 десятин земли при Городищенской церкви. Затем впоследствии из означенных 11 десятин помещиком Змеевым подарены 10 десятин отпущенной из деревни Сиднева, Солигаличского уезда, крестьянке Дарье Емельяновой. Первоначально ей подарены Змеевым только 4 десятины, как видно из приведенного ниже документа:

«Свидетельство

Дано сие на дозволение помещаться в строении на земле мне принадлежащей при деревне Овсяникове на реке Сундобе под названием Городище Государственной крестьянке Дарье Емельяновой с находящимися при ней работницами с правом обрабатывать огород, поле и сенокос в сложности до 4 десятин для своего продовольствия бесплатно имея узаконенный вид на основании существующего положения, как для себя, так и для работниц. В чем удостоверяю своим подписом с приложением герба моей печати. Деревня Чертово 1868 года марта 12 дня. Генерал Сергей Васильев Змеев.»

Видимо, означенной Емельяновой впоследствии была дана дарственная еще на 6 десятин, так как по окладному листу 1879 года за ней значилось при Городище собственной земли 10 десятин. Означенная Емельянова жила при Городищенской церкви 55 лет и умерла 5 марта 1906 года. С ней жила 46 лет другая женщина Надежда Киприянова58. У Емельяновой хранились ключи от Городищенской церкви, и ей поручен был присмотр за церковью. Емельянова была очень богомольна, жила, как монахиня, носила всегда черное одеяние и четки. Много старалась о ремонте и украшении церкви. Весь ремонт церкви, устройство ограды, постройка колокольни сделаны при ней, ее стараниями. Вся лучшая церковная утварь тоже заведена при ней, на деньги, собранные ею на церковь. Первоначально она жила при церкви на самом Городище, в сторожке. Затем, когда Змеевым подарена была ей земля, она выстроила за валами дом и хозяйственные постройки, а сторожка была сломана.

Хотя кладбища при церкви нет, но Емельянова и Кирьянова, с разрешения Костромского Епископа, похоронены при церкви на Городище. После ее59 смерти земля перешла ее воспитаннице Анне Ивановой, которая вышла замуж за гражданина Поноркина и живет с ним при Городище. Ей же она завещала дальнейшие заботы о церкви. В настоящее время церковь находится на попечении означенной Поноркиной и ее мужа, у которых находятся и ключи от церкви.

Из вышеприведенных данных видно, что более двух столетий земля под Городищем принадлежала роду бояр Змеевых, или Змеовых*. Несмотря на то, что в означенные два столетия Змеевы не жили в Чухломской и Судайской осадах, они землю под городищем, видимо, упорно удерживали за собой. Это обстоятельство наводит на мысль: не был ли строителем укрепления кто-нибудь из предков бояр Змеевых, которые всё время и в царствование Иоанна Грозного служили при дворе и занимали солидные государственные должности. Большинство помещиков Судайской осады, не живших там, в XVIII и XIX столетиях ликвидировали свои поместья ввиду неблагоприятных экономических условий. Змеевы же, ликвидировав земли по другим деревням, землю под Городищем, по дер. Овсяникову, оставили за собой. Видимо, была какая-то причина к такому образу действий.

* По известиям о дворянах российских Ф. И. Миллером60 изд. 1790 года, дворяне Змеевы, или Змиовы, значатся выходцами из Пруссии. Лев Иванович Змиов выехал из Пруссии при великом князе Василии Дмитриевиче. Потомок Федор Васильевич Беклемишев-Змий был родоначальником Змиевых. Иван и Дементий убиты при взятии Казани в 1552 году. Воевода Яков Матв. Змеов отличился при защите Пафнутьева Боровского монастыря от поляков в 1610 г. Венедикт Андреевич был думным дворянином, затем окольничьим и начальником Стрелецкого приказа и отличился в польскую войну 1654-56 г. Семен Данилович был осадным воеводою в Могилеве [в] 1658-59 г., взял в плен Выгов<ского> и был убит поляками в 1661 году61. Венедикт Андреевич был думным дворянином в 1681 г.62 В 1687 г. Семен Прокофьевич [был] стольником, а Андрей Борисович стольником-эсаулом63. В 1715 г. был думным дворянином Василий Семенович Змеев64.

Археологическими раскопками установлено, что Городище не доисторического происхождения и может быть отнесено к XV или XVI веку. Никаких данных о существовании городища ранее указанного времени при раскопках не найдено.

Так как большинство укреплений нынешней Костромской губернии, как то: Буй, Кадый, Судай и др., были построены в начале царствования Иоанна Грозного, то весьма правдоподобно, что и означенное Идское укрепление было возведено в царствование Иоанна Грозного. Систематически устроенные земляные валы и рвы Идского Городища, затем наискось прорезанный в валах вход весьма сходны со всеми остатками укреплений Костромской губернии вышеозначенного времени.

В Судайской бывшей соборной церкви относительно чтимой иконы Смоленской Божией матери имеется рукописное предание такого содержания:

«Явление образа Пресвятые Владычицы нашея Богородицы переименованные Смоленские и нарицаемые Одигитрия было в 1260 году (?) в городе Судае в соборной церкви ветхой деревянной из Пустынного Городищенского монастыря на реке Сундобе в Идской волости, где и до ныне находится старая одноглавая церковь в честь Казанской Божией Матери, откуда она и явилась. Предше (?) сие за подлинную истину. Благочинный Судайской Одигитриевской церкви собора священник Петр Зиновьев Полленский. . . . 20 дня 1843 года. С подлинным верно 1868 года 28 марта. Дьячок Василий Заболотный.»65

Означенный документ, хотя и имеет несомненную ошибку в дате явления иконы в гор. Судае, так как в 1260 году не было города Судая и Идского укрепления, но имеет важное указание, что на Городище был Пустынный монастырь.

Раскопками установлено, что вокруг церкви на городище были 25 домов, очень маленьких, напоминающих келии. Жилища эти были расположены близко одно от другого. В каждом была печь, по всей вероятности, русская, судя по количеству употребленного на печи кирпича.

На городище заметны 25 куполообразной формы холмиков высотою до 1 аршина66 [~0,7 м] и в поперечнике пять аршин [~3,6 м]. Многие принимали означенные холмики за курганы с древними погребениями. Раскопками выяснено, что все означенные курганчики есть ни что иное, как печища от бывших жилых помещений.

У местных жителей сохранилось предание*, что Идское укрепление, с церковью и всеми постройками, сожжено в начале 17 века поляками и литовцами, одной из <шаек> Лисовского. Относительно набега поляков и литовцев, на Иде в народной памяти сохранилось немало преданий. Поляки стояли станом на лугах под деревнею Горка в 3 ½ верстах от Городища. На лугу поставлены были шатры. Означенные луга называются «Становыми», от бывшего на них неприятельского стана. Все окрестные деревни были разграблены и сожжены. Жители скрывались в лесах. Пощажена была только деревня Телегино, в 5-6 верстах от городища. Уцелела она благодаря находчивости одного крестьянина. В этой деревне был богатый крестьянин, который пожалел своего нового дома и построек. Узнав о приближении неприятеля, он наварил пива, поставил столы с приготовленными кушаниями и дома не запер. Сам с семьей скрылся в лес. Полякам это очень понравилось. Они заключили, что он сочувствует им, но скрылся, боясь показать свое сочувствие пред соседями. Предводитель шайки распорядился деревню не жечь и не грабить. Поели и выпили всё приготовленное и ушли. Деревня, таким способом, была спасена. Такие подробности предания показывают, что действительно как городище, так и окружающие его деревни были сожжены в начале 17 века поляками и литовцами. По преданию, и обитатели городища тоже были предупреждены о приближении неприятеля. Колокола и церковную утварь затопили в озерке, а остальное спрятали в лесу и сами скрылись. Не найдя ничего, поляки сожгли церковь и все постройки. О вооруженном сопротивлении народное предание ничего не говорит, видимо, городище отдано без боя**.

* Сообщил крестьянин дер. Горки, Идской волости, Григорий Тимофеевич Смирнов, 75 лет.

** О набеге поляков и литовцев на Судайскую осаду и о разорении многих церквей и деревень сохранилось много преданий, описанных в брошюре: г. Судай, Архангелогородской губ. Л. Казаринова.

Археологическими раскопками установлено, что все постройки на городище действительно уничтожены пожаром. Около всех печищ было обнаружено много золы, углей, головней, обгорелые куски бревен от стен и даже в одном месте часть обуглившегося пола из отесанного бревенчатого наката (топорного теса). Пожар, видимо, был настолько силен, что все металлические вещи сплавились. При раскопках, кроме лезвия ножа, сплавившихся кусков металла и очень большого количества черепков от горшков, никаких других предметов не найдено. Горшки были черные, из обожженной глины, сделанные без помощи гончарного кружка. Поливы на горшках не было, а также не было и орнаментов. Найдено несколько черепков горшков из глины, смешанной с небольшим количеством гравия. Помянутые черепки горшков не имеют следов гончарного кружка.

На городище и около него в разное время были следующие археологические находки:

а) около того места, где ныне стоит колокольня, найдены железные вериги весом до 30 фунтов [~12,3 кг], которые хранятся в Городищенской церкви.

б) крестьянином деревни Сундобы Иваном Ефимовым Кабановым на поле около городища найден был литой чугунный двуглавый орел размером в ¼ аршина [~18 см], который представлен в Московский музей.

в) крестьянином деревни Овсяникова А<..>ном67 Абрамовым найден был на поле около городища небольшой медный кр<ест>, который и продан неизвестному л<ицу> за 5 рублей.

г) крестьянином деревни Горки Иваном Поликарповым найден на городище в яме (по исследованиям – погребной яме) м<ед>ный орел, меньшего размера, который утерян.

д) При перестройке галлерейки кругом <церкви> найден был в земле пояс. Какой это <был> пояс и куда девался, не известно*.

е) Около городища на поле, где теперь у<садьба> Поноркина, найдена была железная корона (вероятно, брачный венец), которая <от>дана в Московский музей**.

ж) в находящемся около городища пруде, называющемся озерком, найден был несколько десятков лет тому назад металлический шлем, отосланный в гор. Кострому***.

* О первых пяти находках сообщил крестьянин дер. Горки Григорий Тимофеев Смирнов, 75 лет.

** Сообщил гражданин дер. Чертова, Идской вол. Василий Васильевич Сергеев.

*** Сообщил гражданин дер. Чертова, Идской волости, Михаил Сергеевич Ельцов, со слов живших при церкви на Городище долгое время старух Емельяновой и Киприановой.

Гражданин той же деревни Чертова Василий Васильевич Сергеев сообщил, что будто бы в книге «Русские женщины» есть указание о ссылке на Чухлому жены Иоанна Грозного, которая посетила монастырь на Идском Городище. Сообщение это, за неимением в Чухломе научной библиотеки, не удалось проверить. Вероятно, что Сергеев перепутал. В истории говорится о ссылке на Чухлому великой княгини Софьи Витовтовны, которая была сослана в 1446 году на Чухлому и освобождена в 1447 году. Возможно, что она-то именно, в бытность в Чухломском женском монастыре, посетила означенный монастырь на Иде.

Он же, Сергеев, сообщил, что интересовавшийся Идским Городищем крестьянин деревни Сундобы Иван Ефимович Кабанов, умерший несколько лет тому назад, говорил, что об Идском Городище есть сведения в архивах, которые он лично видел. По его словам, о Идском Городище [имеются] указания в архивах г. Вологды и Архангельска, причем материалы из Архангельских архивов переданы в Соловецкий монастырь, где и находятся. Какие именно сведения в архивах видел Кабанов, не знают.

Находящийся около городища в ст<орону> д. Овсяникова, на берегу реки Сундобы лужок называется «Озериха», от находящегося на нем маленького озерка, <или>, вернее, пруда. В этом-то озерке, по преданию, найден был шлем и во время нашествия поляков затоплена церковная утварь и колокола. Озерко правильной круглой формы и имеет в диаметре 20 сажен [~43 м]. Между озерком и городищем болото, покрытое кустарником. Поверхность его покрыта лопухами и водяными лилиями. Озерко очень мелкое. Воды в нем, на средине, не более 1 ½ аршин [~1,1 м]. Надо полагать, глубоким оно никогда не было. Илу на дне имеется не более ½ аршина [~0,4 м], затем везде нащупывается твердое дно. Ввиду указания на находку в озерке шлема, всё дно озерка было прощупано острым колом, но никаких предметов не обнаружено.

Почти все вышеупомянутые археологические находки церковного характера. В Городищенской церкви есть некоторые предметы, описанные ниже, относящиеся к XV веку, т. е. до царствования Иоанна Грозного, когда было, по преданиям, построено укрепление. Означенные данные позволяют вывести заключение, что первоначально существовал монастырь, который впоследствии укреплен.

Дневник археологических раскопок

Идского городища

Прибыл на Идское городище 29 Августа 1920 г. Первоначально сделал осмотр м<еста>, измерение валов, площади городища и исследование почвы городища. Как уже сказано выше, городище находится на холме высотою от уровня реки до 15 сажен [~32 м]. Почва городища песчаная, а на дне рвов – тяжелая глина. Валы образованы из земли, выбросанной при копании рвов. По вершине валов почва глинистая, с трудом поддающаяся заступу. Очевидно, земля на вершине валов – со дна рвов. Слой культурной земли на городище не более ¾ аршин [~0,5 м], а под нею песок. Для раскопок взят был один рабочий, так как в самом начале работ видно было, что раскопки не могут дать находок предметов. На городище 25 курганчиков куполообразной формы, высотою в ½ аршина [~0,4 м] и до 5 аршин [~3,6 м] в диаметре.

30 Августа

Для исследования имеющихся на городище курганчиков была произведена раскопка курганчика с правой стороны от въезда в городище. Курган сей, как и все остальные, куполообразной формы, высотою ½ аршина [~0,4 м] и 5 аршин [~3,6 м] в диаметре. Покрыт весь дерном. Раскопка произведена чрез его средину, траншеею в 1 ½ аршина [~1,1 м] ширины. Под тонким слоем дерна – пласт перегнившего кирпича, обратившегося в мелкий щебень, рассыпающийся при прикосновении. Кирпич смешан с глиной и углями. Присутствие на одном месте большого количества кирпича, некоторые куски которого покрыты сажей, доказывает, что на этом месте была широкая печь, вроде русской. Отступя сажень [~2,1 м] от означенной траншеи, проведена другая, длиною в 2 сажени [~4,3 м] и шириною 1 ½ аршина [~1,1 м]. Под дерном идет черная перегорелая земля, смешанная с большим количеством золы, углей, кусками обгорелого дерева и значительным количеством черепков горшков. Черепки от черных горшков, из обожженной глины, к которой примешано небольшое количество мелкого гравия. Горшки, судя по черепкам, были деланы без гончарного кружка, грубой работы, без поливы и орнаментов. Слой такой культурной земли не более ¾ аршина [~0,5 м], а затем идет материк – чистый нетронутый песок. Земля в обоих концах траншеи перешла в чистую песчаную почву, не смешанную с углем, кирпичом и другими остатками. Последнее обстоятельство дает возможность судить о размере жилища. Постройка была маленькая – 2х2 сажени [~4,3х4,3 м], причем печь занимала ¼ часть всего помещения. Никаких предметов при раскопке не найдено.

31 Августа

В северо-восточной части городища, около вала, с внутренней его стороны, параллельно валу была прорыта траншея. Под дерном земля, с значительным количеством черепков горшков вышеописанного типа. В земле небольшое количество мелких кусков совершенно перегнившего кирпича. На глубине 1 аршина [~0,7 м] начинается материк из чистого нетронутого песка. Затем была исследована вершина вала, в нескольких местах. Земля глинистая, очень твердая, с трудом поддающаяся заступу. Обнаружено много битого кирпича и камня. В юго-восточной части, около обрыва к реке Сундобе, исследована яма глубиною до сажени [~2,1 м], длиною и шириною до 1 ½ сажен [~3,2 м]. Местные жители считали, что на этом месте был колодезь. По очистке дна этой ямы установлено, что яма эта, по всей вероятности, погребная. На глубине 4 аршина [~2,8 м] обнаружена нетронутая песчаная почва. Никаких предметов при означенных раскопках не найдено.

1 Сентября

Исследовано еще несколько курганчиков на городище. Все они оказались оста<тками> печей, от бывших печей в жилищах. Состоят из перегнившего кирпича, глины, золы и углей. В западной части городища между двумя печными курганами прокопана траншея шириною 1 ½ аршина [~1,1 м] и длиною до 2 сажен [~4,3 м]. Под дерном культурная земля, смешанная с кусками кирпича, углем, головнями, золою и черепками горшков вышеуказанного типа. На глубине ½ аршина [~0,4 м] идет нетронутая песчаная почва. В концах траншеи земля перестала содержать в себе примеси черепков, кирпича, углей и золы. Из чего можно заключить, что постройка была не шире двух сажен [~4,3 м].

Сделаны исследования рвов. На дне копались ямы в разных местах квадратами до 4 аршин68. Почва – очень тяжелая глина с примесью мелких кусков кирпича. На глубине ½ аршина [~0,4 м] везде обнаруживался материк. С правой и с левой стороны въезда на городище были выкопаны такие же ямы. В них слой культурной земли не превышает 5 вершков [~0,2 м] и не содержит ни черепков, ни кирпича, ни углей. Никаких предметов при раскопках не найдено.

2 Сентября

В северном углу церковной ограды раскопан курганчик высотою ¾ аршина [~0,5 м], имеющий в диаметре 2 сажени [~4,3 м]. Раскопан означенный холмик траншеею, с востока на юг. Ширина траншеи была сделана в 2 ½ аршина [~1,8 м] и к дну расширена до 4 аршин [~2,8 м]. На средине его насыпная земля, под коей на глубине 1 ½ четвертей [~0,3 м] найдено лезвие ножа длиною 7 сантиметров и шириною до 1 ½ сантиметров. Конец его круто обрезан. На глубине ½ аршина [~0,4 м] ряд булыжных камней приблизительно до 1/<4> аршина [~0,2 м] в диаметре. Образуют как бы площадку, но не ровную, немного более аршина [~0,7 м]. Камни не имеют следов действия огня. Далее идет слой земли с большим количеством золы и вкрапинами угля. Зольный слой толщиною до ½ аршина [~0,4 м]. В слое золы попадались небольшие кусочки кирпича в небольшом количестве. На глубине 1 ½ аршин [~1,1 м], т. е. под зольным слоем, – материк. Зольный слой идет на север под корни большой березы и под ограду, что помешало исследовать его весь и сделало невозможным вывести какое-либо заключение. Этот курганчик много отличался от всех остальных. Сверху земля на нем насыпная, а не кирпич от печей.

Были исследованы курганчики южной части городища. Копались на срединах курганчиков ямы до 1 ½ аршин [~1,1 м] в диаметре. Во всех сейчас же под дерном идет сплошной слой перегнившего кирпича, смешанного с глиной, золой и углями. Все исследованные холм<ики>, в количестве 25, есть остатки печей.

3 Сентября

В трех саженях [~6,4 м] от погребной ямы, в сторону церковной ограды, раскопан х<олм>. Раскопка произведена чрез средину, траншеей в 1 ½ аршина [~1,1 м] ширины и в 1 сажень [~2,1 м] длины. Под дерном масса углей, головней, золы <и> обуглившийся пол, топорного теса, из от<есан>ных топором бревен, идущий с востока на запад. Кроме угля, головней и золы, никаких предметов не найдено. Кирпича почти не обнаружено.

В восточной части городища около сломанной лет 30 тому назад келии69 разрыт курганчик высотою в ½ аршина [~0,4 м], имеющий в диаметре 2 сажени [~4,3 м]. На глубине ¼ аршина [~0,2 м] идет сплошной слой перегнившего кирпича, смешанного с глиною и углями. Слой кирпича толщиною в ½ аршина [~0,4 м]. Затем идет слой земли, смешанной с большим количеством золы. Толщина сего слоя равняется ¼ аршина [~0,2 м]. Зольный слой имеет вкрапины угля. На средине найдены два кусочка, величиною около вершка [~4,5 см] каждый, перегорелых костей животных, черепки черных вышеописанного типа горшков и два куска сплавившегося металла. Вероятно, во время пожара от сильного огня металлические вещи сплавились.

В восточной части городища, с левой стороны от входа в городище, у внутренней стороны вала прокопана траншея до ближайшего курганчика. Траншея сделана в 1 ½ аршина [~1,1 м] ширины и 3 сажени [~6,4 м] длины. Отступя 1 аршин [~0,7 м] от вала, при срезании дерна, в нижнем его слое найдена медная копейка 1799 года с буквами Е. М. Культурная земля глубиною только ½ аршина [~0,4 м], а далее нетронутая песчаная почва. Культурная земля смешана с золою, углями, кусочками кирпича, черепками черных горшков вышеописанного типа. Найдены два слитка сплавившегося металла и куски береста70 от обуви или других берестяных изделий. Последние найдены в верхнем слое земли под дерном.

4 Сентября

Около самой церкви, с северной ее стороны прокопана на север траншея длиною 2 сажени [~4,3 м] и шириною в 1 ½ аршина [~1,1 м]. Толщина [слоя] культурной земли здесь ¾ аршина [~0,5 м], под которым материк, т. е. нетронутая песчаная почва. В культурном слое земли много черепков горшков вышеописанного типа, затем уголья и небольшое количество битого кирпича.

В южном углу городища, на вершине вала, сделана траншея во всю ширину вала. Почва глинистая, очень твердая, м<ного> корней от больших деревьев. Культурный слой земли здесь до 1 ½ четвертей аршина [~0,3 м]. Земля содержит большое количество битого кирпича и черепков горшков такого же типа. Никаких предметов не найдено.

Все выемки земли в конце работ засыпаны и наложен дерн.

Образцы черепков горшков, кирпича, обгорелой печной глины, углей, головней, лезвие ножа, слитки металла, обгорелые куски костей и кусочки береста71 переданы в Чухломский музей местного края.

Церковь

на Идском городище

Почти на средине Идского Городища стоит маленькая древняя деревянная одноглавая церковь. На том месте, где стоит церковь, по преданию, лет 300 тому назад была монастырская церковь. Какой был монастырь: женский или мужской, неизвестно. В начале XVII века, при вступлении на престол царя Михаила Феодоровича Романова, в пределы Идской волости проник один из польских отрядов Лисовского. Этот отряд сжег и разорил Идское Городище и окружающие городище деревни. Церковь на городище тоже была сожжена. По преданию, вся церковная утварь и колокола из городищенской церкви были спасены. Часть утвари и колокола были затоплены в находящемся около городища озерке, а по словам других, в колодезе. Иконы и остальная утварь были спрятаны в лесу. В скором времени после пожара на том месте, где была прежняя церковь, построена маленькая деревянная церковь, которая и поддерживается в том же виде до настоящего времени.

Церковь с одною луковицеобразною главою, крытою железом и окрашенною зеленою краскою. Длина церкви 3 сажени [~6,4 м], при ширине тоже в 3 сажени [~6,4 м]. К ней пристроен алтарь, обращенный на северо-восток. Размер его 6х5 аршин [~4,3х3,6 м]. С остальных трех сторон церковь окружена галлерейкою, к которой с западной стороны пристроено крыльцо. В церкви по одному окну, у каждого клироса, высотою 18 вершков [~0,8 м] и шириною 14 вершков [~0,6 м]. В алтаре три окна, из них два такие же, как в церкви, а одно с правой стороны древнего типа – волоковое, узкое, без рамы, задвигающееся доской. Ранее все окна как в церкви, так и [в] алтаре были волоковые, и нет еще и ста лет, как их переделали, чтобы в церкви было светлее72. На галлерее, во всю ее длину, с обеих сторон сплошной ряд рам. Пол в церкви и алтаре из топорного теса, что заставляет думать, что настилка пола сделана еще до 1775 года. До означенного года крестьяне Судайской осады, в которую входила Идская волость, не умели приготовлять тес пилами, а тесали бревна топорами*.

* С 1775 года Судайская воеводская канцелярия начала принимать меры к принудительному обучению пилить тес. Для сего были выписаны четыре казенные пилы. Выработка топорного теса была совершенно воспрещена, и такой тес отбирался в казну.

В давнее время церковь имела свой причт, и теперь еще покос на реке Сундобе, выше деревни Овсяникова, называется «Пономарево». Покос этот принадлежал пономарю городищенской церкви. По ревизским сказкам Судайской осады 1723 года и по ссылкам в них на перепись 1710 года, самостоятельного прихода при Городищенской церкви, на Иде, не значится. В 183073 году в ней не было даже и антиминса и она числилась приписной к церкви Дмитрия Солунского, находящейся в 4 ½ верстах от Городища. При означенной церкви Городищенская церковь числится приписной и по настоящее время.

В архиве церкви Дмитрия Солунского найдена опись Городищенской церкви 1838 года, которая и изложена ниже.

«Опись

Приписной церкви во имя Казанской Божией Матери, что на Городище, 1838 года

1) Храм вообще.

Во имя Казанской Божией Матери, неизвестно с какого случая и кем построена означенная церковь. Зданием она деревянная, одноэтажная, кругловатая, об одной главе. Святой алтарь и церковь и паперть покрыты тесом, глава и крест просто деревянные. Окон во святом алтаре два маленьких со вставнями. В самой церкви д<ва> же, из коих одной косящетое, а другое маленькое со вставнем; потолок тесовый, а пол в церкви и святом алтаре бревенчатый потесанный. Вход <…> с паперти. Двери деревянные без железных петлей на пятах с внутренним замком.

Ныне крыша на церкви, алтаре и галлерее железная, а входные двери на железных петлях.

2) Алтарь настоящего храма.

Святой алтарь от храма отделен внизу иконостасом, а вверху стеною. Внутренность как во Святом алтаре, так и в церкви с низу тесана, а в верху только по бревнам поскоблена.

3) Престол во Св. алтаре не большой, устроен просто.

4) Жертвенник утвержден на лавочках к74 углу храма – четвероугольный.

Вещи алтарные.

5) На св. престоле по срачице одеяние бумажное, а по нем шелковое с четвероконечным крестом золотого гасу без подкладки.

(отметка: за ветхостию уничтожен)

6) На жертвеннике никакого одеяния не имеется, а только постлана шелковая пелена с простым крестом.

Святой антиминс приносится на время священнослужения от приходской церкви.

7) Крест на престоле медный.

8) Завеса шелковая с простым крестом.

9) Иконостас в 3 ярусах древней столярной работы, отчасти позолочен.

10) Царские врата простые столярные.

В 1-м ярусе.

11) На правой стороне образ восстания Христова из гроба в медной ризе и венце.

12) Воскресения Христова с предстоящими Иоанном Предтечею и Прокопием Устюжским в медной ризе и венцах.

13) Святого Великомученика Дмитрия Солунского в медной ризе и венце.

14) На левой стороне образ Казанской Божией Матери в серебряной ризе и венце, которая хранится у приходской церкви и переносится на время богослужений в оную, о которой сказано в описи настоящего прихода*.

* Ныне образ Казанской Божией матери постоянно находится в Городищенской церкви и лишь в храмовые праздники с крестным ходом переносится в приходскую церковь <вели>комученика Дмитрия Солунского.

15) Пониже означенной иконы в том же ярусе образ Смоленской Божией матери не большой в медном окладе и венце.

16) На северных дверях изображен святой Первомученик Стефан.

17) Подле оных дверей образ Смоленской Божией матери в медной ризе и венце.

В 2-м ярусе.

19) Над царскими дверями тайная вечеря Господня.

20) На правой стороне образ Богоявления Господня.

21) Стретения75 Господня.

22) Распятие Господне.

23) Воскресение Господне.

24) Рождество Пресвятые Богородицы

25) На левой стороне царских врат образ Рождества Христова.

26) На[д] северными дверьми изображен херувим.

27) Далее Благовещение Господня76.

28) Вход во храм Пресвятые Богородицы.

29) Святая Троица.

В 3-м ярусе.

30) Образ Господа Саваофа

31) На правой стороне: Св. Иоанна Предтечи

32) Архангела Гавриила

33) Апостола Павла.

34) Тихона Амафунтского

35) Преподобного Авраамия Галичского.

36) На левой стороне: образ Божией матери Казанской.

37) Архангела Михаила.

38) Апостола Петра

39) Св. Николая Мирликийского.

40) Св. священномученика Власия.

Иконы запрестольные.

41) Образ Божией Матери в медном окладе и венце.

42) Образ Спасителя большой древнего письма.

43) Образ св. Мученика Христофора древнего письма.

44) Книг: один служебник старый.

Утвари.

45) 4 средних лампады медных.

46) Маленькая лампадка жестяная.

47) Кадило медное, старое.

48) Аналогий в бумажной одежде.

49) Два очень небольшие колокола, весу в них не означено.»

По церковным описям церкви Дмитрия С<олунского>, относительно Городищенской церкви написано, <что> деревянная церковь не ветха еще.

После 1838 года в церкви сделаны перестройки. Вместо волоковых окон в алтаре сделаны два окна с стеклянными рамами и в церкви одно окно вместо волокового. Прежнего типа осталось только одно окно в алтаре. Окно шириною до 1 аршина [~0,7 м], а высота его всего около 4-5 вершков [~18-22 см]. Окошечко длинное, узкое, без рамы, задвигающееся доскою по сделанным в стене желобкам. Галлерейки вокруг церкви не было, а было лишь крыльцо, именовавшееся папертью. Колокола висели на столба<х>, а ныне построена 2-хэтажная деревянная колокольня. Ограды и ворот не было. Они построены в конце прошлого столетия. Большинство означенных переделок и пристроек сделано за время с 1855 по 1906 год, т. е. за то время, когда при церкви жили две старухи-богомолки Дарья Емельянова и Надежда Кириянова. В 1845 году церковь снаружи была обшита тесом, а крыша покрыта листовым железом и окрашена красною краскою, а глава обита черным железом и окрашена медянкою. Ремонт этот был сделан на свой счет крестьянином Филиппом Макаровым*.

* Архив церкви прихода Дмитрия Солунского на Иде.

По словам местных старожилов, при устройстве кругом церкви галлереи, под церковью, куда входа не было и теперь нет, найдены иконы и трое царских врат, которые помещены на галлерее вокруг церкви, что ныне заменяет паперть. Самые древние царские врата находятся в крыльце. Половинки царских врат прибиты с обеих сторон входа в церковь. Означенные врата точно такие же, как в бывшей придворной церкви Спаса на Бору в Москве. Их относят к XV веку. Церковь на Городище однопрестольная. Присутствие в этой церкви четырех царских врат, из коих четвертые, которым не менее ста лет, на месте в алтаре, подтверждает, что самые старинные царские врата XV или начала XVI века. В расчет принимается, что царские врата меняются не более одного раза в 100 лет. Как видно из описей, последние царские врата, которые находятся на месте, не переменялись более ста лет.

Высота означенных царских врат 2 аршина [~1,4 м]. Ширина каждой половинки ¾ аршина [~0,5 м]. Середина выдолблена и на ней по гипсу написаны масляною краскою иконы. На одной половинке: в верхней части изображена Божия Матерь, а в нижней Иоанн Златоуст. На второй: в верхней части – Архангел, а в нижней как надпись, так и изображение плохо сохранились и не разобраны. Выдающиеся края врат – кайма окрашена в темно-коричневый цвет. Изображения святых на вратах писаны на греческий манер, по гр<унту> желтой охры. Преобладают простые краски: охра, киноварь, сажа и синька. Верх над царскими вратами в 1 ½ аршина [~1,1 м] ширины. В верхней части, в полукружии – изображение Бога Саваофа с Св. Духом над главою. С левой стороны от него, вероятно, изображение дьявола. Голова с крыльями, идущими кверху и книзу. Означенное изображение рисовано черною краскою. С другой стороны такое же изображение, нарисованное красною краскою, вероятно, анг<ел>. Фон желтая охра, а кайма коричневая.

Остальные трое царских врат77 простой столярной работы, без всяких резных украшений, почти одного типа. Каждая половинка царских врат разделена на три части, причем верхняя часть срезана книзу, к косякам врат. Из них одни находятся на галлерее, в конце ее, где прибиты на стене у окна. Края сих царских врат окрашены светло-серою краскою, с ободком, окрашенным желтою охрою. На них имеются шесть икон: Архангела Гавриила, Божией Матери, Матфея, Марка и 6-е [изображение] не разобрано, так как имя <не> сохранилось78. В конце правой стороны галлереи, у окна – одна половинка царских врат, плохо сохранившаяся, но типа, сходного с предыдущими.

На галлерее с левой стороны от входа в церковь размещены следующие иконы:

1) Божией Матери, высотою 17 вершков [~76 см] и шириною 11 вершков [~49 см]. Доска толщиною в 1 ½ вершка [~7 см], с перемычками на задней стороне. Середина доски выдолблена. Кайма окрашена в темный, почти черный, цвет. Со стороны изображений имеет выпуклый кант, окрашенный в красный цвет. Рисована икона по гипсу, без холста. Фон иконы прозелень. Лик на иконе еврейского типа и имеет строгое выражение. Писан двумя красками.

2) Икона высотою 10 вершков [~45 см] и шириною 8 вершков [~36 см]. Доска выдолбленная, толщиною в ¾ вершка [~3 см], с 1-ю перемычкою на задней стороне. Письмо греческое, по гипсу. На иконе изображение двух святых, с Богом отцом в облаках. Надписи и самая живопись плохо сохранились, а потому не разобрано, какие святые. Кайма иконы темно-зеленая. Фон иконы желтый. На изображениях святых преобладают красные краски.

3) Большой образ, 1 ½ х 1 ¼ аршина [~1,1х0,9 м], Пророка Моисея и царя Давида. Доска не долбленая, толщина ее ¾ вершка [~3 см], с 2 перемычками с задней стороны. Рисована по гипсу. По краю нарисована кайма темного цвета. Фон иконы прозелень, а на изображениях преобладают пестрые краски. Икона носит следы плохой реставрации.

4) Северные алтарные двери, высотою 2 аршина 3 вершка [~1,5 м] и шириною ¾ аршина [~0,5 м]. Доски скреплены перемычками. По холсту, покрытому гипсом, на темно-коричневом фоне нарисован во весь рост Св. Христофор с собачьей головой, держащий свою главу на блюде. Тип греческого письма, с мелкими рисунками и украшениями на одежде. Тоже имеются следы реставрации.

5) На стене прибита старинная плащаница, размером 1 ½ х 1 ¼ аршина [~1,1х0,9 м], рисованная по холсту светлыми масляными красками. Кроме тела Иисуса Христа, на ней имеются изображения: Иосифа, Иоанна, Божией Матери, Марии Магдалины, Никодима и двух ангелов. Над изображениями святых имеются надписи. Фон плащаницы темно-серый с голубою каймою.

6) Икона Божией Матери, в 1 аршин 2 вершка [~0,8 м] высотою и в 1 аршин [~0,7 м] ширины. Доска долбленая, толщиною в 1 вершок [~4 см] с перемычками на задней стороне. Кайма темно-красного цвета. Рисована по гипсу. Фон ее красновато-коричневый. На одежде большое количество украшений в виде разноцветных мелких рисунков. Цвета красок на иконе темные. Икона тоже носит следы реставрации.

8)79 Около окна, на столике, под стеклянным колпаком, оловянная дарохранительница и деревянный крест, высотою <в> 8 вершков [~36 см]. Крест оклеен холстом и по<..>80 покрыт живописью. Фон креста прозелень.

9) Икона великомученика Дмитрия Солунского. Высота ее 1 ¼ аршина [~0,9 м], а ширина ¾ аршина [~0,5 м]. Доска долбленая, с перемычками. Кайма черного цвета. Рисована на холсте, покрытом гипсом. Фон иконы серого цвета.

10) Икона Божией Матери, в старинной медной ризе, на долбленой доске, с перемычками. Рисована по гипсу темными красками.

На правой стороне галлереи:

11) Икона Бога Саваофа, на долбленой доске с перемычками. Размер иконы: 1 ¼ х 1 ¼ аршина [~0,9х0,9 м]. Рисована на холсте, покрытом гипсом, причем кайма ее темная. Носит следы плохой реставрации.

12) Икона размером 1 ¼ х ½ аршина [~0,9х0,4 м], на долбленой доске, с перемычками. На холсте, покрытом гипсом, заметно изображение ангела с крыльями. Сохранность очень плохая. Фон иконы темный и изображение писано темными красками. Кайма темно-коричневая.

13) Икона пророка Михея и Даниила, размером 1 ½ х 1 ¼ аршина [~1,1х0,9 м]. Доска не долбленая, в ¾ вершка [~3 см] толщиною, с 2 перемычками. Живопись по прозелени красками красноватых оттенков. Кайма покрыта темно-серою краскою. На иконе есть следы плохой реставрации.

14) Икона Параскевы Пятницы, на долбленой доске, толщиною в 1 вершок [~4 см], с перемычками. Рисована по холсту, покрытому гипсом. Фон иконы прозелень, а кайма темно-зеленая.

15) Два подсвечника деревянные, высотою 2 аршина [~1,4 м]. Низ круглый, а верх четырехугольный. На ножках украшения в виде 8 продольных желобков. Окрашены светло-серою масляною краскою.

16) Алтарные двери с изображением архидиакона Стефана, нарисованного по прозелени во весь рост, пестрыми красками.

17) Икона всех святых, 12х8 вершков [~53х36 см], с краями, покрытыми узорчатою мед<ью>. Доска с перемычками. Живопись по белому фону светлыми красками*.

* Означенная икона в церкви не очень давно. Пожертвована в Городищенскую церковь гражданином дер. Горки Григорием Тимофеевичем Смирновым. Им привезена из Москвы, из одной церкви, где он производил ремонт и получил ее в дар.

18) На стене, в шкафчике, железные вериги весом до 30 фунтов [~12,3 кг], найденные в земле на городище.

На иконах, помещающихся на галлерее, надписей на обратной стороне не имеется.

Все иконы, находящиеся в церкви, переименованные в церковной описи Городищенской церкви 1838 года, тоже все старинные.

Местные жители говорят, что в церкви было более старины, но около ста лет тому назад священник прихода Дмитрия Солунского, к которому приписана Городищенская церковь, отец Феодор, фамилии которого не запомнили, продал некоторые вещи старообрядцам. Указывают, что продал он антиминс, рукописное евангелие, несколько икон и другие вещи. Об этом было донесено властям, и священник был предан суду, но суд не состоялся ввиду трагической смерти священника*.

* Рассказывают, что вышеозначенный священник, собираясь идти в баню, пошел в лес наломать веников и пропал. Кости его нашли только весною следующего года. Предполагают, что его растерзал медведь.

Говорят, что в церкви была деревянная чаша и деревянные брачные венцы, которых теперь в церкви нет.

Древних рукописей, книг и никакого архива в Городищенской церкви не имеется. Богослужебные книги и евангелие времен царствования Екатерины 2-й.

На колокольне имеются два маленьких старинных колокола, весом приблизительно до 5 пудов [~82 кг] каждый. Края у колоколов обиты. Надписей на них нет и вес не указан. Уши покрыты украшениями. В верхней части колоколов имеется припаянный бордюр шириною в ¾ вершка [~3 см], старинного мелкого рисунка. Кажется, этот бордюр ручной работы. Рисунок одинаковый на обоих колоколах. Большой колокол пожертвован в 1901 году местными жителями81. Есть еще два колокола, пожертвованные в конце 19 века Чухломским купцом Петром Васильевичем Голоушиным, о чем на колоколах имеются надписи, вырезанные ручным способом.

В Городищенской церкви службы бывают четыре раза в год, а именно 21 Мая, 23 Июня, 26 Августа и во вторник Пасхальной недели82. В эти дни был на городище торг.

При церкви Дмитрия Солунского на Иде есть в отдельном от церкви помещении склад старинных церковных вещей. Возможно, что там есть кое-что из церкви с Городища. Проникнуть в этот склад для осмотра вещей не удалось. Ключи находятся у двух лиц. От первого отделения, где склад ко<оператива>, у заведующего кооперативом, а от второго, вход в который через означенный склад, у церковного старосты. Розыскав одного из сих лиц, нельзя было попасть без другого.

Л. Казаринов

1 Чухломский районный архив (ЧРА). Ф. 74. Оп. 1. Д. 13. Л. 96 (сведения о Чухломском музее за 1947 г.).

2 Там же. Д. 67. Лл. 5, 9 (отчет о работе Чухломского музея за 1972 г.).

3 Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф. Р-838. Оп. 1. Д. 211.

4 Отчет Л. Н. Казаринова об архивной работе по Чухломскому уезду за ноябрь 1919 г. (Казаринов Л. Н. Письма Л. Н. Казаринова В. И. Смирнову: 1919-1939. Кострома, 2023. С. 442); письмо Л. Н. Казаринова Ф. А. Рязановскому, декабрь 1919 г. (Там же. С. 443-444).

5 17 июня Казаринов получил записку В. И. Смирнова с приглашением присоединиться на следующий день к археологической экскурсии со студентами Костромского университета в окрестности Костромы (записка опубликована: Казаринов Л. Н. Письма Л. Н. Казаринова В. И. Смирнову: 1919-1939. Кострома, 2023. С. 120). 20 июня он присутствовал на общем собрании КНО, где сделал доклад «Исторический очерк г. Судая и Судайской осады» (Отчет о деятельности КНОИМК за 1920 год. Кострома, 1921. С. 4).

6 ГАКО. Ф. Р-838. Оп. 6. Д. 1. Лл. 19, 21

7 Отчет о деятельности КНОИМК за 1921 год. Кострома, 1922. С. 8.

8 Казаринов Л. Н. Письма Л. Н. Казаринова В. И. Смирнову: 1919-1939. Кострома, 2023. С. 121.

9 На последнем листе машинописной копии (ГАКО. Ф. Р-838. Оп. 1. Д. 211. Л. 29) текст обрывается на середине страницы. Если бы часть машинописной копии была утрачена из-за пожара 1982 г., то последняя сохранившаяся страница была бы заполнена полностью.

10 ГАКО. Ф. Р-838. Оп. 6. Д. 1. Л. 49.

11 Отчет о деятельности КНОИМК за 1923 год. Кострома, 1924. С. 9; Отчет о деятельности КНОИМК за 1924 год. Кострома, 1925. С. 42.

12 Казаринов Л. Н. Бывший город Судай Архангелогородской губернии (Труды КНОИМК. Вып. XXI). Нерехта, 1921. С. 13.

13 «Посредине валов (северо-восточного и юго-западного. – С. К.) имеются проходы… расположенные не напротив, а несколько в сторону один от другого» (Пирогов В. Г. Сведения о курганах, городищах, земляных валах, древних кладбищах и могилах, находках и проч., по некоторым городам и уездам Костромской губернии // Костромская старина. Кострома, 1890. С. 141).

14 Археологическая карта России. Под ред. Ю. А. Краснова. Костромская область. Сост. К. И. Комаров. М., 1999. С. 277.

15 Казаринов Л. Прошлое Чухломского края (Труды ЧОКНО и Чухломского музея. Вып. IV). Солигалич, 1929. С. 10-11.

16 Описание рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР. Рукописи. Том 3, вып. 1 (VI. История). Л., 1930. С. 124.

17 Отчет о деятельности КНОИМК за 1923 год. Кострома, 1924. С. 9; Отчет о деятельности КНОИМК за 1924 год. Кострома, 1925. С. 42.

18 Материалы для истории Костромской епархии. Вып. 1. Галичская десятина с пригороды Солигаличем, Унжею, Кологривом, Парфеньевым и Чухломою жилых данных церквей 1628-1710 и 1722-1746 гг. Кострома, 1895.

Материалы для истории Костромской епархии. Вып. 2. Солигаличская и Унженская десятины жилых данных церквей 1680-1710 и 1722-1746 гг. Кострома, 1900.

19 В «Материалах» о Галичской десятине – с. 167, о Солигаличской и Унженской десятинах – с. 15-16.

20 О. К. Моллер, первым описавший Идское городище, отметил, что Казанская церковь «вообще в архитектурном отношении напоминает старинные часовни» (Пирогов В. Г. Сведения о курганах, городищах, земляных валах, древних кладбищах и могилах, находках и проч., по некоторым городам и уездам Костромской губернии // Костромская старина. Кострома, 1890. С. 142).