Л. Н. Казаринов

Солеварение в Солигаличе в 1919–1921 годах

Публикация С. В. Кузьменко

Предисловие публикатора

Публикуемая ниже статья Л. Н. Казаринова (1871–1940) «Солеварение в Солигаличе в 1919–1921 годах» была напечатана в 34-м выпуске «Трудов Костромского научного общества по изучению местного края» – «Костромское солеварение в прошлом и настоящем» (Кострома, 1924). Основу выпуска составила статья Е. Ф. Дюбюка «Из истории соляной промышленности Костромского края». Третий материал, помещенный в выпуске, – статья горного инженера А. А. Розина «Обзор выходов соляных рассолов в Буе, Солигаличе и Боярской волости».

Е. Ф. Дюбюк (1876–1942) – ученый-лесовод, статистик, архивист, многолетний член Правления Костромского научного общества по изучению местного края (КНОИМК, КНО) и заведующий архивом КНО. Статью «Из истории соляной промышленности Костромского края» он подготовил еще в 1919 г. 21 декабря 1919 г. он сделал одноименный доклад на общем собрании КНО1. Издательским планом КНО на 1920 г. было предположено печатание выпуска «Трудов КНО», озаглавленного «Соли Костромской губ.», в составе названной статьи Дюбюка, статьи Розина «Отчет о командировке в г. Буй и Солигалич для исследования выходов соляных растворов» и статьи (Розина?) «Химические анализы соляных источников Костромской губ.»2, однако в 1920 г. выпуск не состоялся – по-видимому, из-за кризиса печатной отрасли. Печатание выпуска «Соли Костромской губ.», в прежнем составе, было перенесено в издательский план КНО на 1921 г.3, но и в 1921 г. не осуществилось.

В 1920 г. КНО намеревалось произвести натурное обследование соляных источников, но это обследование «провести не удалось, главным образом, из-за недостатка соответствующих работников». Вместо обследования в том же 1920 г. были разосланы анкеты по уездам. Полученные «в небольшом числе ответы» поступили к Дюбюку для дополнения его статьи4.

В окончательном, напечатанном в 1924 г., варианте статьи Дюбюка главы I-IX посвящены обзору исторических сведений о солеварении в отдельных местностях Костромской губ. (кроме Солигалича). Затем следуют главы X «Солеварение в период революции» и XI «Результаты обследования соляных источников». В последней главе приводятся данные, полученные исключительно в 1919 г.; очевидно, эта глава соответствует материалу «Химические анализы соляных источников Костромской губ.», который должен был в качестве отдельной статьи войти в изначально предполагавшийся выпуск о солеварении. А глава X явилась результатом обобщения сведений, полученных в 1920-1921 гг. из уездов и от костромичей-членов КНО, посещавших уезды. Из уездов поступили и некоторые сведения исторического характера, включенные в I-IX главы, но именно X главу следует считать главным дополнением к первоначальному варианту статьи Дюбюка о соляном промысле.

Одним из корреспондентов Дюбюка, приславших ему материалы о соляном промысле, был Казаринов. Дюбюк несколько раз упомянул имя Казаринова в примечаниях к своей статье, а один из материалов Казаринова – «Солеварение в Солигаличе в 1919-1921 годах» – был напечатан как отдельная авторская статья.

В 1923 г. Дюбюк передал в архив КНО «материалы по солеварению Костромского края, полученные из уездов»5. Материалы о солеварении, присланные Дюбюку Казариновым, я случайно обнаружил в одном из дел архивного фонда КНО6. Означенные материалы Казаринова состоят из 4 его рукописей и 1 старинного документа. 4 рукописи Казаринова таковы: а) статья «Возникновение солеварения в Солигаличе в 1919-1921 годах и прекращение его вновь», являющаяся рукописью напечатанной статьи «Солеварение в Солигаличе в 1919-1921 годах», б) заметка «Солеварение в Солигаличе», в) заметка «О другом соляном источнике в Солигаличском уезде», г) копия указа 1758 г. из архива Чухломской воеводской канцелярии о наказании крестьянина, укравшего 30 фунтов соли. Дополняющий их старинный документ происходит из архива ус. Ескино Солигаличского у. и представляет собою рукописную копию объявления, напечатанного в «Московских ведомостях», №46 за 1819 г., от имени Департамента горных и соляных дел об условиях отдачи в частное пользование заброшенных соляных источников в г. Солигаличе; копия, по-видимому, была снята в том же 1819 г. Перечисленные рукописи самого Казаринова не имеют сведений о времени их написания или получения в Костроме. Старинный же документ снабжен этикеткой с пояснением (по-видимому, рукой Дюбюка): «Прислано Казариновым в декабре 1921 г.».

Все эти материалы я публикую наравне с текстом напечатанной статьи «Солеварение в Солигаличе в 1919-1921 годах».

При печатании статьи «Возникновение солеварения в Солигаличе в 1919-1921 годах и прекращение его вновь» было сокращено заглавие, а текст подвергся некоторой правке. Правка преследовала цель сделать текст более «гладким» в стилистическом отношении, но при этом местами пострадал смысл. Кроме того, Казаринов называл строения для выварки соли, возведенные на скорую руку, исключительно «солеварками», а в печатном варианте эти строения называются то «солеварками», то «солеварнями» (из-за сходства букв «к» и «н» в рукописи); жителей Чухломы Казаринов назвал в одном месте «чухломцами», в другом «чухломичами», что свидетельствует об употребительности обоих вариантов, а при печатании произведена унификация в пользу «чухломцев». Ввиду отмеченных разночтений я и счел полезным опубликовать исходный авторский текст. Рукопись статьи занимает 10 листов тетрадного размера. Из них первые 2 листа имеют исправления синим карандашом (рукой Е. Ф. Дюбюка?), которые были учтены в печатном варианте. Остальные 8 листов никаких исправлений не имеют. Надо полагать, что исправления в текст, содержащийся на этих 8-ми листах, были внесены при изготовлении копии, и с этой копии уже производилось печатание.

Основываясь на содержании статьи, ее следует датировать началом 1922 г., т. к. самые поздние упоминаемые в ней сведения относятся к «декабрю 1921 г.», к «концу 1921 г.»: «В декабре 1921 г. дрова в Солигаличе ценились до 35 тыс. руб. за воз…», «В конце 1921 г. у источников никаких очередей не было…». Эти два наблюдения, по-видимому, было сделаны Казариновым при визите в Солигалич 27 декабря 1921 г., когда он присутствовал на заседании Солигаличского отделения КНО7. Также можно принять во внимание, что в 1922 г. была произведена первая из трех следовавших друг за другом в 1922-1924 гг. денежных деноминаций: 1 рубль знаками 1922 г. равнялся 10000 рублей прежними знаками («совзнаками»). Рублевые цены, указанные в статье, не содержат уточнения, что это цены в «совзнаках»; из этого можно заключить, что статья была написана до деноминации.

Примерно к тому же времени (началу 1922 г.) следует отнести заметку «Солеварение в Солигаличе». Заметка содержит ссылку на старинный документ из ус. Ескино с упоминанием о том, что он уже отослан, а отослан он был, согласно этикетке, в декабре 1921 г.

Ус. Ескино находилась примерно посредине между Чухломой и Солигаличем, близ Солигаличского тракта, на р. Вексе. В окрестностях усадьбы существовала группа курганообразных возвышений, о которых Казаринов знал еще в 1919 г.8 В июне 1921 г. Казаринов и члены Солигаличского отделения КНО совершили совместную экспедицию для исследования «ескинских курганов». Раскопками было установлено, что эти «курганы» имеют естественное происхождение9. Попутно краеведы осмотрели ус. Ескино. В «сушиле» этой усадьбы был обнаружен небольшой архив, в составе которого находились: «копия “Евгения Онегина” с датой “1837 г.”, сборники стихов 20-30-х гг., геральдические акты 1802 и 1852 гг., запродажные акты 1763, 1777, 1796 гг.»10. Казаринов официально являлся научным сотрудником Губархива и имел полномочия на изъятие усадебных архивов; в силу этого он должен был вывезти ескинский архив в Чухлому для дальнейшей передачи в Губархив. Однако ескинский архив в Губархив не поступал, т. к. в Государственном архиве Костромской области нет и не было соответствующего фонда. Возможно, ескинский архив после просмотра Казариновым осел в Солигаличе, за исключением отдельных документов.

Заметка Казаринова «Солеварение в Солигаличе» и связанный с ней документ из ус. Ескино не нашли отражение в опубликованной статье Дюбюка «Из истории соляной промышленности Костромского края», т. к. Дюбюк предполагал посвятить истории солигаличского солеварения отдельный очерк11. По-видимому, глава о солигаличском солеварении была вполне готова, но просто не поместилась в ограниченном объеме брошюры. Однако впоследствии она так и не была издана.

Заметку «О другом соляном источнике в Солигаличском уезде» Дюбюк использовал в главах V «Солеварение на Воче» и X «Солеварение в период революции». В главе «Солеварение на Воче» Дюбюк в одном из примечаний цитирует письмо Казаринова, не отложившееся в публикуемой подборке материалов: «В 15 в. от Чухломы есть пустошь Лебзицыно (на границе с Солигаличским уездом); там было 13 колодцев, из коих несколько Аврамиева монастыря. <…> На Лебзицине колодцы засорены, и там вода дает соли значительно меньше Солигаличской… За последние два столетия Чухломские варницы были заброшены и забыты. Недостаток соли после переворота заставил вспомнить их. Прежнее название забыто, а их именуют по ближайшей деревне Алешково-Грибаново. Пустошь заболочена, поросла лесом. Никаких признаков от варниц нет». Насколько можно понять из примечания Дюбюка, процитированное письмо относится к октябрю 1920 г. Согласно этому письму, пустошь Лебзицино находилась в 15 в. от Чухломы и в границах Чухломского у., что не соответствовало действительности. Заметка же «О другом соляном источнике в Солигаличском уезде» относится к 1921 или 1922 г., т. к. в ней упомянуто, что местные жители ездили за водой к источнику на Лебзицине в 1919, 1920 и 1921 гг. В заметке даны уже точные сведения: пустошь находилась в 27 в. от Чухломы и в Солигаличском у. Таким образом, несмотря на получение уточненных сведений, Дюбюк зачем-то процитировал раннее письмо с неверными сведениями.

В заметке «О другом соляном источнике…» Казаринов сослался на натурное исследование источника в пустоши Лебзицино, близ д. Алешково-Грибаново, произведенное Чухломским санитарным врачом Робертом Владиславовичем Антоневичем (Антоновичем?). Согласно Казаринову, Антоневич ездил к означенному источнику в 1920 г. и осмотрел один колодец – только тот, который к тому времени был расчищен; после лабораторного исследования взятой пробы воды санитарный врач пришел к заключению, что поваренная соль в воде из этого источника не содержит никаких минеральных примесей.

На самом деле Антоневич ездил к источнику не в 1920 г., а в 1919 г. (а именно 30 марта 1919 г.). Дюбюк получил сведения о результатах исследования Антоневича в том же 1919 г. – они были присланы из Чухломы неким М. Н. Махровским. В своей статье Дюбюк цитирует эти сведения: «в местности около Грибанова в болотистом сплошном лесу находится 12 старых запущенных колодцев с деревянными срубами (трубами? – С. К.); некоторые колодцы дают воды мало, другие обильны. Надо полагать, что общее количество воды суточное достигает 1000 ведер. Дорога к источникам плохая, болотистая на протяжении около 6-8 верст». Далее приводятся результаты анализа воды: «вода почти бесцветна, лишь слабо-слабо палевая, запаха – никакого; вкус очень приятный, чисто соленый, без горечи, по вкусу вода эта является очень хорошей столовой водой. Прозрачность полная. <…> При медленном испарении под микроскопом определяется превалирующее количество кристаллов NaCl; затем порядочное количество MgSO4 и некоторое количество Na2SO4. Хлористого натрия содержит 1%. Данные химические: серной кислоты умеренное количество, муть и небольшой осадок от бария, магния и кальция – ясно определимы количества – небольшие осадки. Азотной кислоты, аммиака, фосфора, железа, мышьяка, свинца нет».

Таким образом, Антоневич лично видел 12 старых колодцев. В заметке «О другом соляном источнике…» Казаринов не вполне точно выразился: «Местонахождение труб старых неизвестно, так как они все засорены и заполнены пресною водою». В более раннем письме, процитированном выше, Казаринов упомянул: «там (в Лебзицине. – С. К.) было 13 колодцев». Число «13» взято не из дозорной книги 1615 г., где сообщается о наличии в той пустоши 32 труб. Под «13-ю колодцами» могли подразумеваться только результаты натурного обследования Антоневича.

По показателю минеральных примесей к поваренной соли, лебзицинский источник был самым чистым среди всех соляных источников, использовавшихся в Костромской губернии в революционное время12.

Казаринов в своей заметке написал: «Многие крестьяне из Чухлом. уезда ездили с бочками за означенным соляным рассолом в Алешково-Грибаново, но означенный источник не пользовался все-таки такою популярностью, как Солигаличский, где процент соли в воде в несколько раз больше». Концентрация поваренной соли в лебзицинском источнике, как видно из анализа Антоневича, составляла 1%. Концентрация же поваренной соли в солигаличских источниках, согласно данным за 1902 г., составляла: в источнике №1 (на территории курорта) – 0,91%, в источнике №2 (из которого брали воду для выварки соли в революционное время) – 1,28%13. Эти данные или не были известны Казаринову, или были им забыты. Разница в концентрации рассолов из солигаличского и лебзицинского источников не являлась столь значительной, как он полагал. Причина, по которой лебзицинский источник был менее популярным, чем солигаличский, несомненно, заключалась в плохой доступности этого источника.

Впоследствии, в 1929 г., Казаринов предпринял экспедицию к находившимся близ д. Алешково-Грибаново соляным источникам. В канцелярских документах Чухломского музея и Чухломского отделения КНО об этом сказано очень кратко. Так, в отчете Чухломского отделения КНО за 1929 г. упомянуто: «Розысканы соляные источники, где в начале XVII века были 4 варницы»14. В документе от 8 февраля 1930 г. – ответе Чухломского отделения КНО на анкету Геологической лаборатории КНО – сказано: «Соленые источники имеются на реке Воче по ее притоку речке Сыроватнице. Найдены следы варниц и 7 старых дупл (деревянных труб)»15.

Подробнее об экспедиции к соляным источникам Казаринов написал в частном письме В. И. Смирнову от 23 ноября 1929 г.: «Я думаю, что есть одна работа в нашем районе, в которой бы следовало совместно принять участие и Этнол. станции. Это соляные источники. Как известно, все такие источники в Костром. и Вологодском краях имеют курортное значение. У нас есть такие источники. В дозорной книге г. Чухломы 1615 г. (изд. Г. В. Июдина) говорится, что при р. Воче, по притокам р.р. Сыроватнице и Даровице есть соляные источники, имеются 32 трубы и 4 варницы (на самом деле 6. – С. К.). Одну часть источников по речке Сыроватнице я нашел. Отыскано 7 старых труб и следы варниц, водоемов и канав. Трубы очень интересные. По-видимому, они сохранились от XVI и XVII в.в. Осиновые дерева 18–20 верш. в диаметре высверлены внутри так, что свободно пролезает желез. ведро, и вот такие-то махины запущены в землю. Края, конечно, обгнили до воды, но в воде дерево сохранилось. Мы сняли план местности, сделали 2 фотоснимка, взяли пробы воды и пока сделали сами маленькое испытание. К такой воде прибавляли несколько капель раствора ляписа, и вода створожилась. Это объясняется присутствием соли, да и на вкус вода соленая»16.

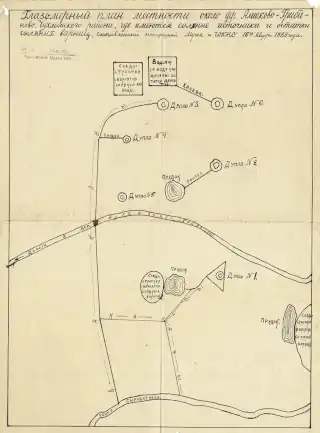

Упомянутый «план местности» сохранился в Чухломском музее17. На нем указана дата его составления – 16 августа 1929 г. Полагаю, что в Чухломском музее хранится также отчет об экспедиции (наводить соответствующие справки мне не доводилось).

На плане отражены отрезок русла «речки Сыроватницы» и отрезок «дороги в дер. Алешково-Грибаново», пролегающий вдоль русла речки на некотором отдалении от нее. На современных картах та же речка значится как «ручей Петрушенский». Употребление названия «Сыроватница» на каких-либо картах мне не известно. Не понятно, на каком основании показанная на плане речка названа «Сыроватницей» – только ли потому, что в дозорной книге 1615 г. упоминается речка Сыроватница в связи с трубами и варницами, или же это было название, продолжавшее бытовать до времен Казаринова, т. е. использовавшееся в 1920-е гг. местным населением. Следует заметить, что в дозорной книге местоположение труб привязано или к «речке Доровице», или к «Артемовской тропе к речке Сыроватнице», а не к самой речке Сыроватнице. В силу этого отраженная на плане речка, возможно, соответствует Доровице дозорной книги.

Не ясно также, бытовало ли при Казаринове название «Сольцы». Именно под этим названием пустошь Лебзицино известна в настоящее время. В дозорной книге упоминается название «Сольца» (именно «Сольца», а не «Сольцы») как альтернативное «Лебзицину». Согласно процитированному выше сообщению Казаринова, относящемуся к 1920 г., старое название пустоши было забыто, и она именовалась по ближайшей деревне Алешково-Грибаново. В двух документах, касающихся планов Чухломского отделения КНО на 1928 г., Казаринов назвал предполагаемую к посещению пустошь «Сольцой»18. Скорее всего, название было позаимствовано из дозорной книги, а не из народного обихода.

На фотографии, выполненной экспедицией Чухломского отделения КНО в августе 1929 г., запечатлена рассолоподъемная труба, оборудованная окладом из новых обтесанных бревен. На плане эта труба обозначена, по-видимому, как «дупло №1». Вероятно, это та самая труба, которая была расчищена в 1919 г. и из которой брали воду в 1919-1921 гг. На заднем плане фотографии обращают на себя внимание жердяная загородка и большой стог за ней, свидетельствующие об активном пользовании пустошью жителями деревни Алешково-Грибаново.

Фото 16 августа 1929 г. (Чухломский музей)

Согласно литературным источникам, упоминаемым Дюбюком, варницы на р. Воче, т. е. в «Сольцах», действовали еще в XVIII в.

Болото «Сольцы» в последнее время получило известность в связи с флористическими исследованиями. В статье «Новые находки охраняемых видов сосудистых растений в Костромской области»19, опубликованной в 2016 г., «Сольцы» охарактеризованы так: «Болото представляет исключительный интерес с точки зрения как видового состава растений, так и разнообразия растительных формаций». В той же статье сказано: «Необходимо комплексное исследование этого болотного массива и придание ему охранного статуса». Последнее пожелание исполнилось: в настоящее время «Сольцы» являются охраняемым угодьем в составе природного заказника «Коровновский». В 2023 г. Костромское отделение Российского географического общества сделало фильм о «Сольцах»20.

В 1999 и 2002 гг. «Сольцы» посещала археолог М. Е. Ворожейкина, интересующаяся рассолоподъемными трубами. Как явствует из ее статьи21, выпуск «Трудов КНО» «Костромское солеварение в прошлом и настоящем» ей совершенно не известен. О «Сольцах» она узнала от сотрудников Солигаличского лесхоза, по словам которых в урочище «вплоть до 1913 г. стоял небольшой солеваренный завод (весьма сомнительно. – С. К.), а во время Великой Отечественной войны также добывали соль из природной минеральной воды». При первом посещении, в 1999 г., исследовательница обнаружила «около десятка верхних обрезов рассолоподъемных труб», что она представила как собственное открытие: «деревянные рассолоподъемные трубы не могут относиться к периоду позднего солеваренного завода (с начала XIX в. повсеместно использовались только металлические). Следовательно, завод стоял на месте более ранних и пока неизвестных разработок». В 1999 г. из-за высокого стояния вод не удалось приблизиться к трубам, а при повторном посещении в 2002 г. получилось их сфотографировать и обмерить. По мнению М. Е. Ворожейкиной, скопление рассолоподъемных труб в «Сольцах» представляет большой интерес и «заслуживает самого пристального внимания». Исследовались ли трубы после 2002 г., мне не известно.

Публикация

I

Солеварение в Солигаличе в 1919-1921 годах

[печатная версия]

Под влиянием наступившего в 1919 г. соляного кризиса жители г. Солигалича вспомнили о своих соляных источниках. К 1919 году на Шешкове ручье в Солигаличе уцелели два колодезя, один на площади у самого каменного моста, а второй сажень на 70 ниже к р. Костроме. Этот второй колодезь давал воду для лечебницы, а излишек ее стекал по деревянному желобу в Шешков ручей. Вода этого колодезя считается слабее (содержит меньший % соли), чем в первом колодезе.

Все бросились брать воду из первого колодезя, у моста. Берега ручья у моста высокие; колодезь глухой и закрытый, сруб к нему сделан из бревен, размером 1х1 сажень. Глубина его неизвестна. Вода вытекает из колодезя в ручей по деревянному желобу. Мост очень узок и проезд тоже, местность вокруг сильно застроена. Вереницы деревенских подвод с бочками и длиннейшие очереди людей с ведрами делали движение через этот мост прямо невозможным... Спуск к желобу, очень крутой, не имел лестницы. В морозы же, облитый водой и оледенелый, спуск являлся прямо опасным. Случалось, падали и сильно расшибались; один случай, говорят, был смертельный. Ввиду этого в 1920 г. воду отвели; устроили из половых досок закрытый желоб длиной до 70 саж. Желоб этот сделали вдоль по ручью в сторону р. Костромы к площадке против Никольской церкви. Площадка эта довольно обширная, движение чрез это место малое, и вереницы подвод и очереди людей не мешали движению на мост чрез р. Кострому в старую заречную часть города.

Очереди состояли из десятков граждан, стоявших в затылок, каждый с двумя ведрами. Наполнивши ведра, отходили к подводам, выливали воду в бочки и вновь становились в хвост очереди. Чтобы наполнить 20-тиведерную бочку, нужно было становиться 10 раз в очередь. Разумеется, дело не обходилось без ругани, а иногда и драки.

Жители самого Солигалича брали соляной рассол ночью, так как дневные очереди отнимали много времени, всю ночь возили воду на ручных тележках и носили ведрами на коромыслах и ушатами.

Все окружающие Солигалич деревни на 12-верстном расстоянии занялись специально вываркой соли, устроив в домах солеварни. В Солигаличе в домах варить соль было воспрещено, разрешалась варка лишь за городом, на расстоянии приблизительно 50–100 саж. За водою ездили из Чухломского и Буйского уездов верст за 60–80, употребляя рассол прямо в кушанья без вывара, но такое употребление его было мало пригодно: кушанья делались горькими.

Вокруг Солигалича горожанами было устроено несколько десятков солеварок. Устраивались они так. В земле выкапывалась яма глубиною до 1–1 ½ арш., около 1 ½ саж. ширины и столько же длины. Из досок и разного старья выводились стенки и крыша такой высоты, чтобы можно было человеку стоять во весь рост. По средине устраивалась печь: ставились из кирпича три стенки, высотою около ¾ аршина, часто без пода, на края стенок ставили противни. Каждый противень делался из целого листа кровельного железа, высота противня около 1 ½ вершк. Противни ставились рядом, и выводилась железная труба чрез крышу. Вот и всё устройство солеварни, у которой летом дверей даже и не делалось, а только на зиму. Выварка соли шла беспрерывно день и ночь. На двух противнях при варке круглые сутки вываривалось 10 фунтов соли и более. Деревенские солеварки такого же устройства. Ввиду громадных в общем размеров варки соли, вокруг Солигалича сожжен чуть ли не весь дровяной лес на 12-верстном расстоянии, и теперь дрова здесь очень дороги. В декабре 1921 г. дрова в Солигаличе ценились до 35 тыс. руб. за воз, причем обычно на деньги не продавали, а только на хлеб, керосин и проч., тогда как в Чухломе воз дров стоил 15000 р. и исключительно на деньги.

При начале варки соль получалась темно-желтого, почти коричневого цвета, вероятно, от йода. Такая соль придавала кушаньям горький вкус и употреблялась в пищу лишь в случаях крайней нужды. Для удаления горечи и получения соли более чистого белого цвета местные солевары сделали маленькие изобретения. Во время варки снимали ложками и выплескивали желтую пену. Известь и другие минеральные примеси удаляли, ставя в противни 3–4 пустые жестянки из-под килек, сардинок, шпротов; вода во время кипения ключом забивала песок и известь в жестянки; по окончании выварки из противней вынимали жестянки, почти доверху наполненные известью и песком. После такой очистки соль начала получаться лишь с легким желтоватым оттенком. Но очищенная таким способом соль считается малосолкой и для солений, грибов, мяса, капусты – не пригодна.

В период 1919–1921 гг. Солигаличской солью питались четыре уезда: Солигаличский, Чухломский, Буйский и Галичский. Лишь для соленья впрок старались достать Леденгской соли из Тотемского уезда. Из других мест подвозу в эти уезды соли не было, да и Леденгская соль проникала только в крайне ограниченном количестве. Там были две казенные варницы, и поэтому частным лицам варка соли была запрещена, и последние варили и продавали ее только тайком, а с советских варниц соль шла исключительно на потребление Тотемского уезда.

В экономическом отношении солеварение сыграло огромную роль. За три года Солигаличский уезд страшно обогатился. Масса ценных вещей из соседних Чухломского, Галичского и Буйского уу. была ввезена в Солигаличский уезд в обмен на соль. Ввозилось много и продуктов, и поэтому Солигаличский у. не пережил тех бедствий голодания, какие так знакомы стали другим уездам губернии.

Недостаток соли сделал то, что в означенных трех уездах в течение 2 лет денежной единицей в торговле была исключительно соль. Все продукты: дрова, сено – всё продавалось крестьянами только на соль. Чтобы иметь для обмена соль, жители смежных уездов отвозили ценные вещи в Солигалич и там выменивали на соль, а потом на соль приобреталось всё необходимое. В самом Солигаличе соль на деньги не продавалась. В то время как в смежных городах базары пустовали, базары в Солигаличе были громадные, небывалые; в других городах торговать не дозволялось, в Солигаличе таких стеснений не было. С самого начала переворота Солигаличские базары породили спекулянтов.

Советская власть м. пр. использовала соляные источники в целях принуждения к уплате продовольственного налога. Обычно это делалось так: как только наступало время уплаты налогов, к источнику ставили милиционера, и крестьяне могли получать рассол по представлении удостоверения волисполкома о полной уплате продналога. Если крестьяне не выполняли повинностей по заготовке дров, поставке лошадей или по перевозке грузов, источник снова закрывался, и выдача рассола производилась лишь по предъявлении соответствующих удостоверений. Источник закрывался раза четыре в год, иногда на неделю, две и даже на месяц. Первое время после закрытия рассол обычно не отпускался неделю, две, а потом начинали отпускать по удостоверениям.

Варить соль в Солигаличе начали во второй половине 1919 г., но сначала только для своего уезда. С начала 1920 г. стал ощущаться сильный недостаток соли в Чухломском уезде. Подвозу ниоткуда не было. В марте цена за фунт соли возросла до 900 руб. Крестьяне целыми обозами начали ездить в Солигалич с бочками и кадками за рассолом. Такая подвозка воды была очень невыгодна. Почти половина воды в дороге расплескивалась, да и вареные на этой воде кушанья были недостаточно солены. Вот с этого времени, сообразив все выгоды солеварения, солигаличане принялись за усиленную варку соли.

К концу 1920 г. цена на Солигаличскую соль выросла до 3000 руб., и с этого момента в Чухломе если что и удавалось купить у крестьян, то только на соль. В марте 1921 г. были такие цены: 10 яиц=2 фунта соли, ведро соленой капусты=9 ф. соли, воз дров=5 ф. соли. Портные за шитье платья, сапожники за починку обуви стали брать солью. За табуретку простой работы, неокрашенную, брали 5 ф. соли, за битого тетерева 4 ф. соли. Мера мелкого картофеля в апреле 1921 г. стоила 3 ф. соли. За 1 ф. сливочного масла брали 5 ф. соли. В мае 1921 г. мелкие карасики продавались: 2–3 ф. рыбы за 1 ф. соли. Пастухи за пастьбу скота просили по 2 ф. соли. В мае 1921 г. в Солигаличе за детскую рубашечку давали 10 ф. соли, за катушку черных ниток 2 ф. соли. Цена на соль там была в это время 2500 р. за фунт. В Чухломе за переезд на одной лошади брали 10 ф. соли. В июне 1921 г. в Чухломе букет садовых цветов продавался за 1 ф. соли.

В июне на базары в Солигалич жители Чухломы вывозили массу вещей, платья, обуви, мануфактуры, золотых вещей и т. п. для обмена на соль. В половине июня на один из базарных дней (суббота) тоже приехала масса чухломцев с товарами. В разгар торга по базару пошла милиция и начала отбирать выменянную в размере более пуда соль, забирая владельцев ее в Управление милиции. Напуганы этим чухломцы были сильно – лишиться соли было очень тяжело: большинство повезло последние вещи, чтобы раздобыть соли, без которой в Чухломе ничего нельзя было купить, и обязавшись заплатить за подводу 10 ф. соли. Говорят, что в то время состоялось постановление Исполкома о воспрещении вывоза соли из Солигалича и одновременно воспрещено было, на некоторое время, брать соляную воду из источников. Кажется, это совпало с известием о предстоящем объявлении правительством соляной монополии. Ввиду того, что последняя не была еще объявлена, всех арестованных из милиции освободили, а соль возвратили. Соль в это время в Солигаличе оценивалась в 2000 руб. фунт. С воспрещением вывоза соли из Солигалича в смежных уездах цены повысились до 3000 р. фунт. 27 июля 1921 г. стоимость поездки из Чухломы в Солигалич равнялась 12 ф. соли. Сплошь и рядом чухломцы, ничего не выменяв в Солигаличе, должны были платить за проезд 12 ф. соли или же вынуждались невыгодно променивать вещи. Напр., морозовское полотно, не бывшее в употреблении, отдавали аршин за 3 ф. соли.

В августе в Чухломе воз сена стал 25–40 ф. соли, а к концу того же месяца потребность в соли начала падать, и соль стала терять значение денежной единицы. Объясняется это тем, что в августе в Чухломе был сильный урожай грибов. Кооператив покупал их у крестьян, платя за пуд рыжиков сырья 10 ф. соли, скупая на соль и другие грибы. Затем тот же кооператив начал за пуд ржи выдавать 30 ф. соли. Так. обр., нужда в соли у крестьян отпала, и они уже за свои товары не стали требовать от жителей Чухломы соли. В августе за фунт яблок в Чухломе платили 2 ф. соли; за новый ушат просили 5 ½ ф. соли, мера брусники стоила 10–12 ф., кролик 4-хмесячный – 3 ф., два берестяных бурака – 5 ф. соли.

Объявление правительством соляной монополии убило вконец солигаличское солеварение. Уже теперь не находят выгоды вываривать соль. Получая из кооператива за пуд ржи 30 ф. соли, крестьяне приобретали соль высшего качества по 2000 р. фунт. Цена на хлеб в августе и сентябре 1921 г. была 60000 р. фунт. Соль стали мало спрашивать, начали требовать соль привозную, а солигаличскую – браковать.

В конце 1921 г. у источников никаких очередей не было: редко-редко встретишь крестьянина с бочкой. Некоторые крестьяне продолжают еще варить соль для своего употребления; но для продажи соль уже не варится, и все солеварки уже в Солигаличе и в деревнях разломаны.

II

Возникновение солеварения

в Солигаличе в 1919-1921 годах и прекращение его вновь

[рукопись статьи «Солеварение в Солигаличе в 1919-1921 годах»]

При наступившем в 1919 году соляном кризисе жители г. Солигалича вспомнили о своих соляных источниках. К 1919 году на Шешкове ручье в Солигаличе уцелели два колодезя. Один на площади у самого каменного моста, а второй сажен на 70 ниже к р. Костроме. Этот второй колодезь давал воду для лечебницы, а излишек ее стекал по деревянному желобу в Шешков ручей. Вода этого колодезя считается слабее, т. е. содержит меньший процент соли, чем в первом колодезе.

Все бросились брать воду из первого колодезя, у моста. Берега ручья у моста высокие. Колодезь глухой и закрытый, сруб к нему сделан из бревен, размером 1х1 сажень. Глубина его неизвестна. Вода вытекает из колодезя в ручей по деревянному желобу. Означенный мост очень узкий, и проезд тоже. Местность вокруг сильно застроена. Вереницы деревенских подвод с бочками и длиннейшие очереди людей с ведрами делали движение чрез этот мост прямо невозможным. Спуск к воде, или, вернее, к желобу, очень крутой и не имел лестницы. В морозы же, улитый водою и обледенелый, спуск являлся опасным. Было несколько несчастных случаев, падали и сильно расшибались. Один случай, как говорят, был смертельный. Ввиду сего в 1920 г. воду отвели. Устроили из половых досок закрытый сверху тою же доскою желоб длиной до 70 сажен*. Желоб сделали вдоль по ручью в сторону р. Костромы к площадке против Никольской церкви. Здесь площадка довольно обширная, и движения чрез это место мало. Вереницы подвод и длинные очереди не мешали движению на мост чрез р. Кострому в старую заречную часть города. Очереди состояли из десятков граждан, стоящих в затылок, каждый с двумя ведрами. Наполнивши ведра, отходили к подводам, выливали ведра в бочки и вновь становились в хвост очереди. Чтобы наполнить бочку в 20 ведер, нужно было становиться 10 раз в очередь. Дело не обходилось без ругани, а иногда и драки.

* Перевели ко второму источнику, так что желоба подходили один к другому на 10 сажен.

В самом г. Солигаличе жители брали соляной рассол ночью. Всю ночь возили на тележках (без лошадей) и носили ведрами на коромыслах и ушатами, так как днем много отнимали времени очереди.

Все окружающие г. Солигалич деревни на 12-верстном расстоянии занялись специально вываркой соли и дома устроили солеварки. В домах г. Солигалича варить соль было воспрещено, а разрешено варить соль за городом на расстоянии приблизительно сажен 50–100 от строений.

За водою ездили из Чухломского и Буйского уезда верст за 60–80, употребляли рассол прямо в кушанья без выварки, но такое употребление его было мало пригодно: кушанья делались горькими.

Вокруг г. Солигалича было несколько десятков солеварок, устроенных жителями города. Солеварки устраивались следующим способом. В земле выкапывалась яма глубиною до 1–1 ½ аршина, около 1 ½ сажен ширины и столько же длины. Из досок и разного старья выводились стенки и крыша такой высоты, чтобы можно было человеку стоять во весь рост. На средине устраивалась печь. Ставились из кирпича три стенки, высотою около ¾ аршина, часто без пода, на края стенок ставили противни. Каждый противень делался из целого листа кровельного железа. Высота противня около 1 ½ вершков. Противни ставились рядом, и выводилась железная труба чрез крышу. Вот и всё устройство солеварки, у которой летом дверей даже и не делалось, а только на зиму. Выварка соли производилась беспрерывно день и ночь. На таких двух противнях при варке круглые сутки вываривалось 10 фунтов соли и более. Деревенские солеварки такого же устройства. Ввиду громадного масштаба варки соли, вокруг Солигалича сожжен при выварке соли чуть ли не весь дровяной лес на 12-верстном расстоянии, и теперь дрова очень дороги: в декабре 1921 г. дрова в г. Солигаличе стоили до 35 тысяч р. воз, причем обычно на деньги не продают, а на хлеб, керосин и т. д., в то время в Чухломе воз дров был по 15000 р. и исключительно на деньги.

При начале варки соли, таковая получалась темно-желтого цвета, почти коричневого, вероятно, от йода. Такая соль была горькая, придавала кушаньям горький вкус и могла быть употребляема только при крайней нужде. Для удаления примесей, чтобы не было горечи и чтобы получалась соль более чистого белого цвета, местные солевары сделали маленькие изобретения. Во время варки желтую пену снимали ложками и выплескивали. Известь и другие минеральные примеси удаляли тем, что в противни ставили три-четыре пустые жестянки из-под килек, сардинок, шпротов. Вода во время кипения ключом известь и песок забивала в жестянки. По окончании выварки из противней вынимали жестянки, наполненные почти доверху известью и песком. После такой очистки Солигаличская соль начала получаться более белая и лишь с легким желтоватым оттенком. Но и при такой очистке эта соль считается «малосолкой» и не пригодна для солений, грибов, мяса, капусты и т. д.

В течение 1919, 1920 и 1921 годов Солигаличскою солью питались 4 уезда: Солигаличский, Чухломский, Буйский и Галичский. Лишь для соленья впрок старались достать Леденгской соли, Тотемского уезда. Из других мест подвозу в эти уезды соли не было. Леденгская соль проникала только в крайне ограниченном количестве. Там были две казенные варницы, и потому частным жителям варить воспрещали. Варили и продавали ее только тайком. С советских варниц соль шла исключительно на потребности Тотемского уезда.

В экономическом отношении означенное солеварение сыграло огромную роль для Солигаличского уезда. Солигаличский уезд страшно обогатился за три года. Масса ценных вещей из соседних Чухломского, Галич. и Буйского уездов ввезена в Солигаличский уезд. Ввозилось много и продуктов. Солигаличский уезд не перетерпел тех бедствий, голода и недостатков в необходимых предметах, как другие уезды губернии.

Недостаток соли сделал то, что в означенных трех уездах монетною единицею в торговле около 2 лет была исключительно соль. Все продукты, дрова, сено – всё продавалось крестьянами только на соль. Для этого жители смежных уездов должны были доставать соль. Все ценные вещи отвозились в Солигалич и обменивались на соль, а потом на соль приобреталось всё необходимое. В самом Солигаличе соль на деньги не продавалась. Базары в г. Солигаличе ввиду сего были громадные. В то время, как в смежных городах базары пустовали, в Солигаличе базары были небывалые. В то время, как в других городах не позволяли торговать, в Солигаличе таких стеснений не было. С самого начала переворота Солигаличские базары породили спекулянтов.

Советская власть солеварение употребляла принудительною мерою к уплате продналога. Обыкновенно это делалось так: как только наступало время уплаты продналогов, соляной источник для крестьян закрывали и ставили к нему милиционера. Крестьяне могли получать рассол по представлении удостоверения вол. исполкома о полной уплате продналога. Если крестьяне не хотели выполнять обязательных повинностей по заготовке дров и поставке лошадей или по перевозке грузов, источник опять закрывался, и выдача рассола производилась опять по удостоверениям вол. исполкома о выполнении всех повинностей. Источник закрывался раза четыре в год, иногда на неделю, две и даже на месяц. Первое время совершенно обычно после закрытия рассол не отпускался неделю, две, а потом начинали отпускать по удостоверениям.

Варить соль начали в Солигаличе во второй половине 1919 г., но еще только для своего уезда. С начала 1920 г. начал ощущаться сильный недостаток соли в Чухломском уезде. Подвозу ниоткуда не было. В марте месяце цена за фунт соли возросла до 900 руб. Крестьяне целыми обозами начали ездить в Солигалич с бочками и кадками за рассолом. Такой подвоз соляной воды был очень невыгоден. Половина почти воды расплескивалась, да и вареные на этой воде кушанья были недостаточно соленые и горькие. Вот с этого времени солигаличане, сообразивши все выгоды солеварения, принялись за усиленную варку соли.

К концу 1920 г. цена на Солигаличскую соль выросла до 3000 р., и с этого момента в Чухломе если что удавалось купить у крестьян, то только на соль. В марте 1921 г. были такие цены: 10 яиц 2 фунта соли, ведро соленой капусты 9 фунт. соли, воз дров 5 фунт. соли22. Портные за шитье платья, сапожники за починку обуви стали брать солью. За табуретку, простой работы, не окрашенную, брали 5 фунт. соли. За битого тетерева 4 ф. соли. Мера мелкого картофеля в апреле 1921 г. была 3 ф. соли. За 1 фунт слив. масла брали 5 фунт. соли. В мае 1921 г. мелкие карасики продавались по 1 ф. соли за 2–3 ф. рыбы. Пастухи за пастьбу скота просили по 2 ф. соли.

В мае 1921 г. в Солигаличе давали за детскую рубашечку 10 фунт. соли, за катушку черных ниток 8 фунтов соли23. Цена на соль там была 2500 р. за фунт. В Чухломе за переезд на одной лошади брали 10 фунтов соли. В июне 1921 г. в Чухломе букет садовых цветов продавался за 1 ф. соли.

В июне на базары в г. Солигалич жители г. Чухломы вывозили массу вещей, платья, обуви, мануфактуры, золот. вещей и т. п. для обмена на соль. В половине июня на один из базарных дней (суббота) тоже приехала масса чухломцев с товарами. В разгар торга базаром пошла милиция и начала отбирать выменянную в размере более пуда соль, а владельцев забирали в милицию. Напугали всех чухлом. ужасно, так как лишиться соли очень тяжело. Большинство повезли последние вещи, чтобы раздобыть соли, без которой в Чухломе ничего нельзя было купить, и обязавшись заплатить за подводу 10 ф. соли. Говорят, что в то время состоялось постановление Исполкома о воспрещении вывоза соли из Солигалича и одновременно воспрещено было, на некоторое время, брать соляную воду из источников. Кажется, это совпадало со временем объявления правительством соляной монополии, которая еще не была объявлена. Ввиду того, что распоряжение не было еще объявлено, всех из милиции освободили, а соль возвратили. Соль в это время в Солигаличе оценивалась в 2000 р. фунт. С воспрещением вывоза соли из Солигалича, в смежных уездах цены повысились до 3000 р. фунт. 27 июля 1921 г. стоимость поездки из Чухломы в Солигалич равнялась 12 ф. соли. Сплошь да и рядом чухломичи, ничего не выменяв в Солигаличе, должны были платить за проезд 12 фунтов соли или же вынуждены были невыгодно променивать вещи. Так, например, Морозовское полотно, не бывшее в употреблении, отдавали аршин за 3 фунт. соли.

В августе месяце в Чухломе воз сена стоил 25–40 фунтов соли, и к концу того же месяца потребность в соли начала падать и соль начала терять значение монетной единицы. В августе был в Чухломе сильный рост грибов. Кооператив покупал у крестьян грибы, платя за пуд рыжиков сырья 10 ф. соли, скупая на соль и другие грибы. Затем тот же кооператив начал за пуд ржи выдавать 30 ф. соли. Таким образом, нужда в соли у крестьян отпала, и они уже за свои товары не стали требовать от жителей г. Чухломы соли. В августе за фунт яблок в Чухломе платили 2 фун. соли. За новый ушат просили 5 ½ ф. соли, мера брусники 10–12 ф. соли, кролик 4-х месяцев 3 ф. соли, два берестяных бурака 5 ф. соли.

Объявление правительством соляной монополии убило вконец возродившееся в г. Солигаличе солеварение. Уже теперь не находят выгоды вываривать соль. Получая из кооператива за пуд ржи 30 ф. соли, крестьяне приобретали соль высшего качества по 2000 р. фунт. Цена на хлеб в августе и сент. 1921 г. была 60000 р. фунт24. На солигаличскую соль стало мало желающих. Начали требовать соль привозную, а солигаличскую соль стали браковать.

В конце года у источников никаких очередей нет и редко-редко встретишь крестьянина с бочкой. Некоторые крестьяне еще варят для своего употребления, но для продажи соль уже не варится, и все солеварки уже в Солигаличе и в деревнях разломаны.

III

О Солигаличском солеварении

О варницах упоминается в Воскресенской летописи г. Солигалича, под 1649 годом, что был пожар, г. Солигалич выгорел, сгорело 13 варниц да 6 исад древ (ранее я не встречал упоминаний о варницах).

Главный упадок солеварения произошел оттого, что соляные источники очутились в центре города. Ранее г. Солигалич был на противоположной стороне р. Костромы, где находятся валы б. укрепления, а на другой стороне был Воскресенский монастырь. Источники находятся от Воскрес. монастыря в саженях 100 на север по р. Костроме. Расположение г. Солигалича на противоположной стороне впоследствии нашли неудобным, и все начали строиться на другом берегу реки вокруг Воскресенского монастыря. По высочайше конфирмованному плану в XVIII столетии городская площадь устроена у самых источников и город расширился на север вверх по р. Костроме почти на версту. Улицы идут от площади в разные стороны и имеют длину не менее версты каждая.

В настоящее время источники в таком положении. Площадь с южной стороны окружает Шешков ручей. Чрез этот ручей каменный мост. Между мостом и р. Костромой пространство сажен 70. Вот на этом-то пространстве и находятся соляные ключи. Со стороны площади по берегу идут торговые ряды, а на противоположном берегу25 находится курорт. Местность вся теперь застроена и варниц теперь построить даже негде.

Посланное мною объявление Горного Департамента имеет важное значение. Уже и тогда вокруг местность была застроена, и для возобновления солеварения желающим ставили условие войти в соглашение с домовладельцами о сносе построек под соляные варницы, но желающих возобновить солеварение на таких тяжелых условиях не нашлось26. К дате объявления соляные варницы пришли в совершенный упадок и это время надо считать совершенным прекращением существования варниц. В XVIII столетии выварка соли была очень небольшая и только удовлетворяла потребности Солигаличского уезда. В архивах Чухломской и Судайской воеводских канцелярий видно, что соль для означенных уездов доставлялась из г. Тотьмы или Ельтонская, и из Солигалича ничего не доставлялось. Если бы там была лишняя соль, то ясно, что ее доставляли бы в Чухлому и Судай, так как расстояние до Солигалича в несколько раз меньше, чем до Тотьмы. Что Солигалич в то время еще пользовался своею солью, видно из тех же архивов. Там есть указы, в коих указано, в какие города Галичской провинции сколько потребно на год соли и указаны все города провинции, кроме г. Солигалича.

Упадок солеварения еще последовал ввиду того, что насколько источники хороши в целебном отношении, настолько получаемая из них соль скверного качества. Соль содержит в себе йод, известь и другие минеральные примеси. При некоторой очистке она при нужде употребляется в кушанье, но и то дает привкус. Для солений впрок Солигаличская соль совершенно не годится. Посоленные ею грибы, огурцы и капуста принимают скверный вкус, скоро портятся. Посоленные, по незнанию, этою солью 27считаются погибшими и в пищу не годятся.

Из архива Чухломской воевод. канц. (указ 24 апреля 1733 г. №690) видно, что в 1733 г. существовали две варницы под названием «Серково и Хвостово», с амбаром, с варничным приездом, со всякими припасами, рассолами, дровяными кладбищами. Варницы принадлежали Солигаличским посадским людям Матвею Петрову, Василию Петрову и Ивану Семенову Мачехиным.

Солигаличская водолечебница построена лет 18 тому назад врачом Александром Алексеевичем Степановым, которым издана для рекламы брошюрка. С нею необходимо ознакомиться, так как в ней есть химический анализ воды из источников. Если Вы в библиотеках не найдете, то сведения можете получить лично от Степанова. Он теперь живет в Костроме и занимает должность что-то вроде врачебного или медицинского инспектора.

IV

О другом соляном источнике в Солигалич. уезде

По дозорной книге г. Чухломы 1615 г.* в пределах Чухломской осады, в Конявинской волости была пустошь Сольца, Лебзицино тож. В 1615 г. по грамоте Михаила Федоровича Егорьевскому попу Федоту Антоньеву разрешено было отыскать старые трубы на пустоши Лебзицыно. Он отыскал старые соляные трубы, поставил варницу, по болоту намостил мост, «и варю сварил и соль объявилась». Отыскал он старых труб с 20, «а поняла пресная вода». Велено ему было на той пустоши построить церкви Успения Пречист. Богород. и вторую Бориса и Глеба, «колодези соленые чистити и 4 варницы поставити и слободы строить и людей называти», а льготы ему дано на 5 лет до 5 июня 7127 г.»**. Означенный поп отыскал старые трубы, вычистил их и поставил варницу обще с Солигаличскими посадскими Кузьмой Ивановым Овсянниковым28, Ананьем Гавриловым, с крестьянином Митина-верховья Федотом Ивановым да Чухломской осады, Валуевской вол., с крестьянами Игнатием Даниловым да Первушкою Ворыпаевским. Заняли и вычистили к той варнице 3 трубы по речке Доровице, к Воче реке, и владели варницею по жеребьям. Затем29 варницу вторую ставил означенный поп и занял к ней 4 трубы. Возле старой варницы ставили варницу Онашко Гаврилов, усолец посадский человек Ивашко Трекин да Федька Иванов и заняли к той варнице 4 трубы. «Да от тех же варниц по Артемовой тропе к речке Сыроватнице у дровяного кладбища сряду 4 трубы, а к тем трубам ставит варницу усолец Кузька Овсяник. Да от тех же труб 3 трубы вместе, а 4-я перед варницею, а к тем трубам ставят варницу Влас Борисов да Фторушко Соколов. И всего у Соли и у Новой 5 варниц30, а к тем варницам занято 23 трубы». В то время варили на одной варнице, получая рассол из 3 труб. На остальных 4-х варницах делали еще црены и чистили трубы. Всего было 32 трубы в 1615 г. Из них 9 остались в пусте не чищенные и ими никто не владел.

* Материалы по ист. г. Чухломы Июдина.

** Церкви там никакой нет, вероятно, не была построена, и слобод нет. Ближайшая деревня Алешково-Грибаново. Приход Георгиевский, Митина Верховья, есть и теперь в Солиг. уезде.

В книжке «Авраамиев Городецкий монастырь» Прилуцкого есть указание, что на Лебзицине были варницы и Авраамиевского монастыря и Чухломских посад. людей31.

Означенная пустошь Сольца, Лебзицына тож, в 1778 г. отошла к Солигаличскому уезду.

В г. Солигаличе об означенных соляных источниках ничего не помнят и забыли о их существовании. Означенная пустошь расположена около деревни Алешково-Грибаново, Солигаличского уезда. От г. Чухломы 27 верст.

Пустошь заболочена, поросла лесом. Никаких признаков от варниц нет.

В 1919, 1920, 1921 года местные жители вспомнили об этом источнике и начали употреблять воду в кушанье. Один из колодцев расчищен был аршина на 1 ½, но его заливает пресная вода.

В 1920 г. Чухломский санитарный врач доктор Роберт Владиславович Антоневич ездил в д. Алешково-Грибаново, делал местный осмотр и привез пробы воды. Производил пробное выпаривание. Раствор оказался очень слабым, около 1 %, но соль прекрасного качества и вкуса, совершенно белоснежная. По его мнению, для возобновления тут солеварения потребовались бы большие затраты. Местонахождение труб старых неизвестно, так как они все засорены и заполнены пресною водою. Имеющийся колодезь недостаточно расчищен и его затопляет пресная вода.

Местные крестьяне во время соляного голода пользовались водою из означенного источника и вываривали для себя соль. Многие крестьяне из Чухлом. уезда ездили с бочками за означенным соляным рассолом в Алешково-Грибаново, но означенный источник не пользовался все-таки такою популярностью, как Солигаличский, где процент соли в воде в несколько раз больше.

Соль из описанного соленого источника, по исследованиям Антоневича, никаких минеральных примесей не имеет.

V

[Копия указа 1758 г. о крестьянине, укравшем 30 ф. соли]

Указ Ее Императорского величества самодержицы всероссийской из Галицкой Провинциальной Канцелярии сего 1758 году августа 11 дня. По указу Ее Императорского величества и по определению Галицкой Провинциальной Канцелярии по имеющемуся во оной Канцелярии следственному делу по сообщению от обретающегося в Галицкой провинции для разведывания кормче<..>32 и протчаго Провинциального Магистрата велено подводчику которой вез для поставки из городу Парфеньева в город Галич казенную соль в одном куле вотчины Василья Иванова сына Стрешнева Галицкого уезду Парфеньевской осады Каликинской волости деревни Аносова крестьянину Гаврилу Петрову за кражу из того куля соли тридцати фунтов и за вметание в тое соль в куль вместо оной украденной соли земли в чем он с роспросу повинился по силе именного Ее Императорского величества 749 году декабря 15 дня указу учинить жестокое наказание публично кнутом и за явившуюся по свидетельству вмешанную им землю и за смешавшуюся с нею соль за три пуда за тридцать за три фунта по силе правительствующего Сената 757 году маия 27 дня указу взыскать с него по указной цене деньги а именно по пятидесят копеек за пуд всего рубль девяносто две копейки. Кое наказание ему и учинено и деньги взысканы и о учинении вышеписанного тому крестьянину наказания в Галиче во всенародное известие публи<..> а в приписные Галицкой Провинции городы в воевоцкие канцелярии послать указы и Чухломской воевоцкой канцелярии о том ведать и чинить по Ее Императорского величества указу. Августа 11 дня 1758 году.

Михаил Цыклер

Григорей Лунин

Коллежской Секретарь Кирил Посников

Канцелярист Алексей Ишин

VI

[Старинная рукопись (1819 г.?) с этикеткой:

«Прислано Казариновым в декабре 1921 г.

выпись из Моск. Вед. из ус. Ескино»]

1819 года №46 страница 1176-я

27. Департамент горных и соляных дел вновь вызывает желающих принять в частное владение состоящее в пусте Костро. губе. в городе Солигаличе усолье для учреждения солеварененого на оном производства на следующих предварительных условиях:

1-е, возобновить в городе Солигаличе солеваренный завод собственным иждивением,

2-е, варницы расположить вдоль по берегу реки Костромы сколько можно удаленнее от жилых строений,

3-е, домы частных людей в кварталах 8-м и 9-м имеющиеся или искупить, или по обоюдному согласию перенести в другие незастроенные кварталы,

4, варницы, сараи над рассолоподъемными трубами или колодцами, соляные и припасные магазины, и протчие заводские здания возводить не иначе как по утверждении фасадов департаментом горных и соляных дел,

5, дрова на солеварение и лес для заводских построек приобретать или <…> у частных людей или из казенных дач за попенные деньги на основании существующих и впредь издаваемых законов,

6, вывариваемую соль обращать на вольную продажу с плачением в казну, по истечении льготных лет, акциза какой тогда существовать будет,

7, буде же в течение десяти лет считая с того числа, как отдано будет во владение солигаличское усолье, владелец не пустит в действие ни одной варницы, земли возвратить в казну, а возведенные строения продать желающим или снести куда за благо рассудит не подвергая впрочем никакой ответственности.

Желающие на этих условиях взять оное усолье во владение с меньшим числом льготных лет и со взносом в казну каких либо сумм за право владения благоволят для торгов явиться в Костромскую казенную палату и в департамент горных и соляных дел. Торги назначаются 1-го, 20-го, 22-го, 24-го и окончательно 28 числ июня сего года 1819.

1 Отчет о деятельности КНОИМК за 1919 год. Кострома, 1920. С. 4.

2 Там же. С. 9.

3 Отчет о деятельности КНОИМК за 1920 год. Кострома, 1921. С. 22.

4 Там же. С. 9.

5 Отчет о деятельности КНОИМК за 1923 год. Кострома, 1924. С. 7.

6 Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф. Р-838. Оп. 1. Д. 207. Лл. 3-24. – В заголовке дела не отражено наличие в нем материалов Л. Н. Казаринова.

7 Отчет Солигаличского отделения КНО за 1921 год // Отчет КНОИМК за 1921 год. Кострома, 1922. С. 22.

8 Письмо Л. Н. Казаринова В. И. Смирнову, август-сентябрь 1919 г. (Казаринов Л. Н. Письма Л. Н. Казаринова В. И. Смирнову. Кострома, 2023. С. 115). В этом письме «курганы» упомянуты с привязкой к д. Ченцово, а не к ус. Ескино.

9 Отчет Солигаличского отделения КНО за 1921 год // Отчет КНОИМК за 1921 год. Кострома, 1922. С. 22. См. также письмо Казаринова Смирнову от 1 августа 1921 г. (Казаринов Л. Н. Письма Л. Н. Казаринова В. И. Смирнову. Кострома, 2023. С. 124).

10 Отчет Солигаличского отделения КНО за 1921 год // Отчет КНОИМК за 1921 год. Кострома, 1922. С. 22.

11 Примечание 3 в статье Е. Ф. Дюбюка «Из истории соляной промышленности Костромского края» (с. 4).

12 Статья Е. Ф. Дюбюка «Из истории соляной промышленности Костромского края», с. 32-33.

13 Статья А. Розина «Обзор выходов соляных рассолов в Буе, Солигаличе и Боярской волости» в том же выпуске «Костромское солеварение в прошлом и настоящем», с. 40.

14 ГАКО. Ф. Р-838. Оп. 6. Д. 17. Л. 50 об.

15 Чухломский районный архив. Ф. 74. Оп. 1. Д. 13. Л. 70 об.

16 Казаринов Л. Н. Письма Л. Н. Казаринова В. И. Смирнову. Кострома, 2023. С. 335.

17 Инвентарный номер по Чухломскому музею: ЧКМ ОФ 2215. Д-2-1144.

18 ГАКО. Ф. Р-838. Оп. 6. Д. 5. Лл. 79, 81.

19 Леострин А. В., Конечная Г. Ю., Ефимов П. Г. Новые находки охраняемых видов сосудистых растений в Костромской области // Труды Карельского научного центра РАН. №7. 2016. С. 24-39.

21 Ворожейкина М. Е. Археологическое изучение памятников солеваренного промысла на территории современной Костромской области // Вестник Костромской археологической экспедиции. Выпуск 2. Кострома, 2006. С. 85-95.

22 Очевидно, ошибка. Должно быть, вероятно, 50 фунтов соли.

23 Так. В печатной версии – 2 фунта.

24 Должно быть – пуд. 60000 р. = 30 ф. соли (цена пуда ржи) х 2000 р. (цена фунта соли)

25 Имеются в виду берега ручья.

26 На самом деле участок для солеварения в 1821 г. был взят тремя братьями Кокоревыми, макарьевскими купцами. Построенный ими солеваренный завод действовал до 1839 г., а в 1841 г. солигаличский купец Кокорев, родственник прежних владельцев, устроил вместо завода водолечебницу (Памятники архитектуры Костромской области. Вып. IV. Город Солигалич; Солигаличский район. Кострома, 2002. С. 26).

27 Вероятно, пропущено слово – какой-то вид продуктов.

28 В дозорной книге – «Овсяник». Он же, Кузьма Овсяник, упомянут далее как единолично занявший 4 трубы.

29 Пересказывая дозорную книгу, Казаринов пропустил, что Игнашка Данилов и Первушка Ворыпаевский, кроме варницы, поставленной ими совместно с попом Федотом Антоньевым и тремя другими компаньонами, ставили еще варницу как напарники и заняли к ней 4 трубы.

30 Составители дозорной книги насчитали 5 варниц, но перечислили 6. При местной норме 4 трубы на варницу имелось только одно исключение – с 3 трубами на варницу. Выходит соотношение: 6 варниц – 23 трубы.

31 Таких сведений в упомянутой книге не имеется. Авраамиевский монастырь имел варницы только в Солигаличе.

32 Корчемства. Здесь и далее – отточием в угловых скобках обозначены утраченные места от нескольких букв до одного слова.

Опубликовано: