Губернский дом 2001 год. № 1

Историко- краеведческий культурно- просветительский научно- популярный журнал № 1. – Кострома: Б/и, - 2001.

Содержание

Время, общество, знаниеШкольные лесничества 8

Вырастить и сохранить 12

Разбуди лесовика 18

Карельская береза - реликт костромских лесов 20

Охотовед и фотограф 27

Свидетельства, архивы, документыЛесное хозяйство Коноваловых 31

В костромских лесах по Ветлуге реке 35

Жизнь лесопитомника 39

Совершенный егерь 42

Деревянный промысел 44

Откуда дровишки 46

Что писали старые газеты 52

История в лицах 54

История в документах 56

Литература, искусство, культураВоспоминания о костромском лесе 63

Заметки писателя 67

Стихи костромских поэтов 71

Охотничьи рассказы и были 73

Народное краснословие 76

“Прохожие и близкие”. Фотоконкурс “ГД” 78

Разговор по лесному чину

с начальником отдела лесного хозяйстваи лесопользования комитета природных ресурсов

Дудиным Владимиром Алексеевичем

О “ЗЕЛЕНОМ” ХОЗЯЙСТВЕ

Что в общих чертах представляет из себя сегодня лесное хозяйство области?

74,3 процента территории области покрыто лесами, это 4,7 миллиона гектаров, из них 3,6 миллиона гектаров - леса комитета природных ресурсов. Кроме этого, в области имеются два военных лесничества, лесоохотничье хозяйство, около миллиона гектаров было передано в безвозмездное пользование колхозам и совхозам. Расчетная лесосека по области на сегодняшний день составляет чуть более 9 миллионов кубометров, т.е. это ежегодный научно-обоснованный объем лесопользования, который мы должны вырубать в течение года. Расчетная лесосека используется у нас на 40 процентов, а по хвойному хозяйству - около 80, что составляет чуть более 3 миллионов кубометров. Если взять 5060-е годы, то в то время расчетная лесосека по хвойному хозяйству использовалась на 120-140 процентов и вырубалось более 10 миллионов. Такая жесткая, даже жестокая эксплуатация подорвала эксплутационный запас по хвойному хозяйству. Были рубежи, планы, задания, которые привели к тому, что на сегодняшний день у нас в расчетной лесосеке только четверть хвои.

А какая эксплуатация лесного хозяйства была в 90-е годы?

С 1991 года началось резкое падение заготовок древесины ежегодно на I миллион кубометров. В 1997 году мы заготовили только 2 миллиона. Это объясняется тяжелым финансовым положением леспромхозов, наших основных пользователей, которые входили в объединение “Костро- малеспром”, а потом оказались брошенными на произвол судьбы. С 1998 года началась некоторая стабилизация лесопромышленного комплекса, в прошлом году заготовлено уже 3,8 миллиона кубометров. Созданный при областной администрации департамент по лесопромышленному комплексу стал играть координирующую роль, оказывать через лесопромышленную компанию финансовую помощь леспромхозам, поэтому сейчас можно сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки.

Теперь, наверное, и вам будет легче решать вопросы выращивания леса, ухода за ним?

Сегодня на воспроизводство лесных ресурсов средств не хватает, из федерального бюджета нас практически не финансируют. Поэтому ничего не остается, как выполнять работы по заготовке ликвидной древесины, доля собственных средств от этого составляет 70 процентов. Остальные 30 процентов - это отчисления от лесных податей, штрафные санкции за нарушения норм лесопользования, арендная плата. Все эти средства идут на посадки леса, уход за ним, питомническое хозяйство. А так как лесные подати отчисляются от общего объема лесопользования, то наша деятельность, естественно, связана с работой леспромхозов.

О РЕФОРМЕ И ПОДРОСТЕ

Сейчас в лесном хозяйстве началась очередная реорганизация. В чем ее смысл и цель?

Главный смысл в том, чтобы отделить хозяйственную деятельность от инспектирующей. До этого мы контролировали сами себя и лесопользователя. Сейчас в областном центре объединяются три организации: комитет природных ресурсов, Госкомприроды и наше управление лесами, будет единый комитет природных ресурсов по Костромской области. Но самое главное впереди - реорганизация лесхозов. Все это будет проходить болезненно, неясных вопросов много, но по большому счету такая реформа нужна. Многое здесь будет зависеть от позиции областной администрации, областной думы, глав местного самоуправления.

Сейчас в областной думе впервые создана комиссия по экологии и природным ресурсам.

Знаем, что теперь есть такая комиссия, что возглавляет ее Валентина Николаевна Ямщикова, знаем, что человек она грамотный и целеустремленный. К тому же в новом созыве думы у нас теперь директора лесхозов: Чухломского

Виктор Павлович Комаров и Ивановского - Александр Владимирович Суворов. Надеемся, что со стороны областной думы будет теперь поддержка в вопросах воспроизводства, охраны и защиты лесов. Я сам был лесничим в Со- лигаличском лесхозе и знаю, как нужно потратить много времени, сил и средств, чтобы создать хорошее питомническое хозяйство. Наш питомник имел звание хозяйства высокой культуры, все процессы в нем - от посева до выкопкп - были механизированы.

Сейчас этот питомник высокой культуры сохраничся?

Сохранился, но 15 прошедших трудных лет нанесли урон, который не сразу восполнишь. Ведь для того, чтобы вырастить спелые хвойные насаждения, требуется около 100 лет.

А в других лесхозах есть питомники?

Хороший питомник в Сущевском лесничестве Костромского лесхоза, в Нейском лесхозе и других. Посадочного материала, чтобы производить лес на площадях, вышедших из-под рубки, хватает. Лесовосстановление производится на площади 17 тысяч гектаров, столько же на сегодняшний день и вырубается. Приоритет отдаем рубкам с сохранением подроста, чтобы меньше средств шло на лесовосстановление. В 60-70 годы на это внимания не обращали, сейчас весь подрост стараемся сохранить.

О МОЛЕВОМ СПЛАВЕ

В те годы была еще одна проблема - с затопленным лесом. Реки Унжа, Кострома были переполнены топляком. А что сейчас?

Конечно, затопленный лес так и остался в реках, и его, к сожалению, очень много. Часть леса при сплаве, особенно молевого, тонула практически сразу, по некоторым сведениям в руслах наших рек находится до 3-4 метров топляка. Проблема есть, но ею никто не занимается. Некоторые организации начинали, но у них ничего не вышло, дело очень трудоемкое. Хотя за рубежом лес-топляк успешно используют, а у нас руки не доходят. На сегодняшний день сплав у нас практически прекращен, как прекращены и перерубки расчетных лесосек. Хотя и в те годы мы не молчали, говорили, что нельзя вырубать расчетные лесосеки на 150200 процентов, мол, придем к тому, что через 20-30 лет у нас не будет хвойного леса. Вот и пришли.

Один лес вырубили, другой потопши...

Кажется, в целом расчетная лесосека не изменилась, но при этом сильно подорван потенциал хвойных насаждений.

В 60-е годы только Унжлаг заготавливал один миллион, а такие леспромхозы, как: Вохомский, Чухломский, Кологривский - 600700 тысяч кубометров. А сейчас в лучшем случае - 100-150.

Леспромхозы все сохранились?

Сохранились, хотя претерпели многие изменения. Акционировались, покупались московскими и другими частными фирмами, не раз переходили из рук в руки. Тяжелое положение. Сейчас администрация, департамент ЛПК работают над тем, чтобы мягколиственную древесину перерабатывать в области. Для этого заключаются договоры с немецкими фирмами о строительстве своих перерабатывающих комбинатов - в Шарье, Мантурове, Буе.

О ЛЕСНОЙ КНИГЕ

Владимир Алексеевич, о хозяйственных делах мы поговорит достаточно, теперь давайте о творческих. В канун нового..века вышпа ваша книга “История костромским лесов”. Скажите, как возник замысел этой книги, как она создавалась?

Замысел такой был у меня в голове еще лет 7-8 тому назад. Я несколько раз обращался к Александру Васильевичу Письмерову, который работал научным сотрудником лесной опытной станции, просил его написать книгу о костромском лесе. Он был человек ученый, делал отчеты, писал статьи в газетах. Мне казалось, что именно он сможет написать такую книгу. А он мне как-то сказал: "Володя, напиши сам‘\ Как- раз шла подготовка к 200-летию лесного департамента России, и я решил что-то к этой дате написать. Впервые не поехал в отпуск в родные края, пошел в областную научную библиотеку. К следующему 1998-му юбилейному году мне нужно было что-то выдавать. но я понял: не получится, хотя материала очень много, но быстро этот вопрос не решить. И сам, по своей инициативе в свободное время стал собирать необходимые сведения - в библиотеке, в областном архиве, в материалах учета лесного фонда, которые сохранились у нас в управлении. Три года я плотно работал и мог бы продолжать, но в мае 2000 года произошла реорганизация, был упразднен Рослесхоз. Тогда новый руководитель управления лесами Александр Николаевич Коновалов мне поставил задачу: надо книгу издать в этом году, потому что неизвестно, что будет дальше в лесном хозяйстве. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы все соединить под одной обложкой. Особая благодарность издательству “ДиАр”: от них зависело оформление книги, мы вместе работали над оригинал-макетом.

Книга получилась достаточно объемной, только в списке использованной литературы более 50 источников, около 20 авторов. Но выходит, что она еще неполная и может иметь продолжение?

Материалов можно было включить намного больше, будем продолжать их накапливать, изучать. Мне в руки попала детская фотография, на обороте которой было написано: члены школьного лесничества Доброумовской средней школы Павинского района на приеме у министра лесного хозяйства РСФСР. Я стал звонить в Павино, а там об этом ничего не знают - нив районе, ни в школе. А ведь было это в 1972 году, тридцать лет еще не прошло, а уже ничего не знаем, не помним, не ценим.

Историю костромских лесов Вы делите на 8 периодов. С чем это связано?

Во-первых, это связано с временными и территориальными изменениями. Костромская губерния до 1917 года, и с 1917 по 1929 год, затем мы в составе Ивановской промышленной области, затем - в Ярославской, а в 1944 году образована Костромская область. Во- вторых - с преобразованиями в нашей отрасли. Только за последние 10 лет у нас было два крупных преобразования: сначала мы сливались с Госкомприродой, затем были созданы комплексные леспромхозы, куда передавались лесхозы. А так раньше мы входили и в Наркозем, и в Министерство сельского хозяйства, и в лесную промышленность. Только в 1966 году было образовано Министерство лесного хозяйства РСФСР. Кстати, с этого времени и до середины 80-х в лесном хозяйстве было светлое пятно: строились конторы лесхозов, приобретались транспорт и техника, которая еще служит до сих пор. А еще был плодотворный период с 1896 по 1914 год, когда создавались лесной Устав, положение о сбережении лесов, строились пожарные вышки. Мы входили тогда в Костромско-Ярославское управление земледелия и государственных имуществ. А еще раньше, в 18301850-е годы, мы были в военном ведомстве, оттуда у нас и форма, и звания. В то время, начиная от Петра I, лесному хозяйству уделялось много внимания, лесной чин, т.е. лесничий, был в привилегированном положении.

Государевы люди?

Именно так. Это были высокие люди, с которыми на местах губернаторы считались.

И сейчас, кажется, считаются. Руководитель вашего комитета, один из немногих областных начальников, состоит в коллегии при главе администрации.

Да, и это тоже можно считать вниманием к тому делу, которым мы занимаемся.

О КОРНЯХ И ПОБЕГАХ

В предисловии к книге Вы написали: “Люди, как лес, корнями уходят в прошлое”. А где, интересно, Ваш корень?

Я родился в Совеге, это самое северное, отдаленное место Соли- галичского района. Край самобытный, который еще до конца не раскрыт. Народ там, скажем так, мелодичный по своему составу: каждый второй играет на гармони или баяне. Давно, еще при Степане Разине, появились там беженцы и осели. И фамилия у всех была там практически одна - Дудины.

Стихотворением А.В.Дудина открывается ваша книга. Тоже, наверное, не случайно?

Это мой отец, он почти всю жизнь проработал в лесной отрасли, занимал должности от мастера леса до начальника лесопункта. Полгода не дожил до 90 лет. Стихи отец писал с детства, печатал в местной солигаличской газете - о лесе, о природе, о родной деревне. Считаю своим долгом издать сборник его стихов.

Да, корень у вас лесной, крепкий. А вообще, в вашей системе много людей, отцы и деды которых работали в лесу, а теперь дело дети продолжают?

В нашей семье, кроме меня и отца, около 30 лет в сплавной конторе работала сестра; естественно, я хотел, чтобы старшая дочь поступала в лесотехнический институт - она выбрала работу фармацевта. Младшая дочь заканчивает 1I классов, я ей уже ничего навязывать не стал, но она сама решила поступать на лесное отделение нашего технологического университета. А вообще, в лесном хозяйстве очень много людей, которые продолжают дело своих родителей.

Кстати, об университете. У вашего комитета есть сейчас какие-либо связи с учебными заведениями Костромы?

Очень тесные связи. Например, непосредственно моя с лесотехническим колледжем - три года являюсь я там председателем государственной экзаменационной комиссии, подписываю дипломы выпускникам. При нашем содействии там открылась новая специальность: лесное и лесопарковое хозяйство. Было уже три выпуска, и выпускники пришли к нам работать. Также при нашей помощи в технологическом университете было открыто 5 лет назад лесное отделение, и первые его выпускники у нас уже трудятся. База в университете, конечно, пока слабовата, но будем ее развивать, продолжать сотрудничество. Область наша - лесная, в лесной отрасли работает много людей, и думать о ее будущем мы должны сегодня.

О СКАЗОЧНОМ РУБЛЕ

В “Русском лесе ” Леонид Леонов написал, что лес был всегда нашим "сказочным неразменным рублем ”, которым всегда 4‘затыкают бреши государственного бюджета ” Почему, как Вы считаете, лесная наша область никак не может заткнуть брешь в своем бюджете?

Во-первых, и я уже об этом говорил, надо увеличить объем лесопользования и довести его до уровня расчетной лесосеки. Во- вторых, у нас на сегодняшний день очень низкие ставки лесных податей. Кубометр древесины на корню стоит 18 рублей. Это дешевле, чем килограмм яблок или бананов. Разве можно при такой цене закрыть дыру в бюджете? За рубежом кубометр леса на корню стоит от 20 до 30 долларов, это очень большая разница. Сейчас наш министр поставил задачу поднять цену нашего леса хотя бы до 2-3 долларов за кубометр. Но опять при этом мы встречаем различные препятствия. Понятно, что лесопромышленный комплекс, основной наш пользователь, находится в упадке, но и лесное хозяйство развивать надо. Чем больше будет стоить кубометр древесины, тем богаче будет и лесная отрасль, и область. И в этом должны быть заинтересованы все, только тогда дело сдвинется с мертвой точки.

Разговаривал Николай МУРЕНИН.

Карельская береза - реликт

Сергей БАГАЕВ, заслуженный лесовод Российской Федерации, кандидат сельскохозяйственных наук.КОСТВ ряде северных и центральных областей Европейской части России наиболее распространенной и быстрорастущей породой является береза. Площадь всех березняков только в Российской Федерации составляет 90 млн. га, что превышает территории Франции, Бельгии и Италии вместе взятых. В Костромской, Новгородской, Тверской и других областях береза является преобладающей породой в лесах.

Хозяйственное значение ее древесины очень разнообразно. С древнейших времен она удовлетворяла многие потребности человека и исключительную ценность приобрела с развитием фанерной, целлюлозно-бумажной, мебельной и лесохимической промышленности.

Получение из слоистой и облагороженной древесины ценнейших изделий ставит березу в один ряд с такими породами, как дуб и бук. Береза с декоративной текстурой древесины используется для художественной отделки мебели и производства высококачественных сувенирных изделий.

За необходимость изучения березы высказывались многие лесоводы. “Надо прямо сказать, - отмечал профессор А.С.Яблоков, - что мы еще не оценили драгоценных качеств берез и того значения, которое они могут иметь для народного хозяйства. Береза дает столько важных для хозяйства и быта сортиментов древесины и других продуктов, что становится обидным, насколько пренебрежительно относимся мы к этой красавице русских северных лесов, как мало мы ценим породу, которая нам всегда необходима, которая и обогревает нас, и лечит. и украшает нам быт, и помогает защищать от врагов нашу Родину...” (“Лесное семеноводство и селекция”. 1979 год. Стр. 39-40).

А.С.Яблоков особое значение придавал отбору и разведению тех форм березы, древесина которых имела декоративные качества.

А.С. Яблоков.

Под его научным руководством мы проводили эти исследования в Костромской обл. в начале 60-х годов XX века. В результате изучения формовой структуры здесь были выявлены месторождения капокоренковой,каповой и узорчатой (карельской) березы. Наиболее ценные участки с произрастанием узорчатой березы получили природоохранный статус уникальных памятников природы. Решением облисполкома от 30 января 1978 года они были выделены в четырех местах на общей площади 30 га.

Идея поисков березы с художественной текстурой древесины у нас возникла в Кировской области, где мы с женой, Маргаритой Васильевной, в течение 6 лет после окончания Поволжского лесотехнического института работали лесничими, инженерами лесного хозяйства.

Область в тот период славилась древним промыслом из капокоренковой березы. Изделия из капа получили мировую известность. На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году они получили высшую награду - (“grand Prix”) - золотую медаль выставки. Сохранение и дальнейшее развитие уникального русского промысла в России находилось в прямой зависимости от сырьевой базы этой березы.

Отмечая перспективы развития капокоренкового производства, председатель артели “ Идеал” П.Я.Жаровцев в письме к нам писал: “Наша артель пока единственная в мире, где производятся изделия из капа и капокорня. Старинный промысел вятских кустарей сохранился только у нас, и он находится под угрозой отмирания исключительно из-за трудностей с сырьем. Березовый капокорень в Кировской области мы встречаем очень редко и вынуждены заготовлять его в Башкирской АССР, Новосибирской, Курганской, Тюменской областях и вести изыскания на больших площадях нашей страны. И вот уже много лет капокоренковое производство находится в полной зависимости от того, как успешно мы сумеем заготовить это сырье. Из- за недостатка сырья артель вынуждена применять другие декоративные породы: грецкий орех, грушу, чинар-платан, бук и другие. Но это не удовлетворяет спрос таких щепетильных потребителей, как: ГУМ и Петровский пассаж в Москве, Главгалантерея в Ленинграде, - не говоря уже о том, что большое количество изделий мы поставляем в США, Англию, Фрашипо, Бельгию и в другие страны”.

Для сохранения самобытного художественного промысла в России мы задались целью: отобрать в наших естественных лесах такую березу, которая бы содержала художественную текстуру в массе древесины всего ствола, а не только в каповых наплывах. Таким условиям отвечала карельская береза. Поиски узорчатой березы проводились в течение ряда лет по принципу: “Кто ищет, тот всегда найдет”.

Первая одиночная такая береза встретилась нам в позднюю осеннюю пору 1961 г. в Судиславских лесах

“В “окне” леса стояла береза. Низкорослая и кривая, она казалась уродом рядом с молодыми, сильными, вознесшимися к небу сестрами. Если бы не тонкое кружево ветвей, хорошо различимое в осеннюю пору, Багаев принял бы ее за дерево иной породы...” - писал об этом проницательный журналист Николай Голоднов. (“Пядь родной земли”. Н.Голоднов. В.- В книжное издательство, 1989 г. Стр. 14-58).

Первая находка узорчатой березы придала уверенность в решении поставленной задачи. Более успешные поиски березы были продолжены в 1962-64 годах. Месторожденья карельской березы выявлены во многих местах Судиславского. Костромского и Нерехтского районов. Мы убеждены, что она единично может произрастать во всех районах области. Из лучших отобранных деревьев были заложены семенные плантации не только в Костромской, но и в других местах России и стран СНГ. В настоящее время узорчатую березу костромского происхождения можно создавать по лесосеменной базе до 2 тыс. га ежегодно. Древесина ее на рынках “дальнего зарубежья” оценивается до 10 долларов за 1 кг. сухой древесины, а один кубометр древесины весит 600-700 кт. Не случано в лесах Карелии эти места произрастания карельской березы сейчас засекречены и не демонстрируются туристам в связи с массовой самовольной ее рубкой для реализации за границей.

Наш 40-летний опыт с узорчатой березой позволяет сделать обоснованные заключения о ее природе.

Способность березы к формированию узорчатой текстуры не может быть понята при учете взаимодействия среды только в настоящее время, без учета пройденного исторического пути развития этого семейства.

В своей гипотезе мы исходили из того, что способность березы к формированию художественной текстуре древесины возникла в процессе эволюции в далеком прошлом как результат воздействия на организм неблагоприятных факторов среды. В условиях меняющегося климата (тепла и влаги), который имел место в природе, появление такой способности у деревьев было биологически полезным свойством типа структурного иммунитета, так как свилеватое строение древесных волокон с наличием массы живых тканей в большей степени предохраняло деревья, в особенности в основании ствола и сучьев, от механических повреждений и заражения древесины гнилью.

Об этом свидетельствуют и археологические раскопки, и некоторые сообщения в литературе о том, что узорчатая береза была широко распространена еще в каменном веке в период процветания видов березы белой. Так Г.Руден, подробно описавший узорчатую березу, отмечает, что она в древние времена в Норвегии была широко распространенной древесной породой. В отечественной литературе следует обратить внимание на высказывание профессора П.Н.Верехи в 1898 г., который считал, что карельская береза в России встречалась повсеместно от севера до крайних южных пределов распространения березы, но в центральных и западных губерниях запасы ее сильно сокращены из-за большого спроса на мебель из древесины карельской березы. Предположение П.Н.Верехи о давнем промысле населения на эту разновидность подтверждаются сведениями Н.О.Соколова и нашими.

Люди, населявшие Европу и Азию, широко использовали текстурную древесину березы для изготовления предметов домашнего обихода: посуды, черенков для ножей, сувениров. Предметы домашнего обихода из карельской березы часто можно встретить у людей старшего поколения, сохранившихся у них от своих дальних родственников.

Таким образом, главной причиной редкой встречаемости узорчатой березы в современную эпоху можно считать опустошительную человеческую культуру последних веков.

Для выяснения распространения узорчатой березы в современную эпоху необходимо рассмотреть период, в который могла появиться эта береза. Большое влияние на распространение и изменчивость березы имел четвертичный период, характеризовавшийся резкими сменами температуры и неоднократным оледенением.

Территория Европейской части России несколько раз (не менее трех) покрывалась льдами различных оледенений. Каждое оледенение распадалось на несколько этапов - надвигания и таяния. Оледенения продолжались тысячами лет каждое и были разделены межледниковыми периодами не меньшей продолжительности, когда климатические условия в общем приближались к современным. Растительная флора последнего межледникового периода была почти аналогична послеледниковому времени. Климатические условия в этот период были изменчивы от субарктических до теплых и сухих.

Мы предполагаем, что способность к образованию узорчатой текстуры у березы сформировалась в эту последнюю межледниковую эпоху. Об этом свидетельствуют сохранившиеся первичные очаги узорчатой березы в местах, не подвергавшихся сплошному последнему оледенению.

В Костромской области очаг распространения карельской березы выявлен па Галичско-Чухломской гряде, входящей в состав Северных Увалов, не подвергавшейся последнему оледенению.

О том, что эта часть области нс подвергалась последнему оледенению и явилась одним из центров сохранения и распространения межледниковой флоры (рефугиумом), свидетельствует произрастание многих видов древесно-кустарниковых растений; сосны, ели (разных форм), лиственницы, пихты, можжевельника, березы трех видов, дуба нагорного, осины, ольхи черной и серой, ивы разных видов, лещины, липы, бересклета бородавчатого, клена остролистного, жимолости обыкновенной и съедобной, рябины и многих других. Здесь встречаются и представители реликтовой флоры: волчьеягодник, карликовая березка, торфяной мох, кукушкин лен, плаун, папоротник Орляк... Предположение немецкого геоботаника Бертена о том, что район Костромской области в период последнего оледенения был областью сохранения ели, можно признать справедливым, т.к. восточная и северо-восточная часть области последнему оледенению не подвергалась. Не случайно поэтому именно в этой области мы сейчас обнаруживаем значительную многоформенность древесных пород.

То, что узорчатая береза - реликт флоры древней геологической эпохи, объясняет ее островной ареал произрастания в различных районах нашей страны и за рубежом. Появления этой березы теперь на пашнях, прогалинах и других участках, где береза часто выступает как порода-пионер, объясняется тем, что здесь заросли ее имеют вторичное происхождение.

Способность к образованию узорчатой текстуры у березы вследствие более затруднительного прохождения воды и органических веществ по стволу в свилеватой древесине заметно снижает рост деревьев. Многие из них погибали в естественном отборе от высокорослых, быстрорастущих деревьев с обычной текстурой древесины. Признак узорчатости у березы сохранился в скрытой форме. В центре островов распространения при благоприятных условиях роста у березы преобладают доминантные, обычные формы.

Способность к образованию текстуры древесины у березы появляется в результате самоопыления (инцухта), когда потомство одного родителя восстанавливает признаки и свойства далеких предков. При инцухте наблюдается ослабление жизненности потомства (явление депрессии), которое выражается в появлении различного рода ненормальных или уродливых форм. Явлением депрессии можно объяснить наличие узорчатой березы уродливой формы (с раскидистой, стелющейся и кустовидной формами ствола) с утратой (полностью или частично) репродуктивной способности. Семена, полученные с таких деревьев в результате свободного и принудительного опыления, дают нормальное и хорошо развитое потомство с проявлением у части растений гибридной силы роста, что обычно имеет место при гибридизации между самоопыленными линиями.

Узорчатая береза в силу своего светолюбия могла сохраняться в низкополнотных древостоях, на опушках леса и в прогалинах, где мы обычно встречаем ее в настоящее время.

Академик Н.В.Цицин, получивший в результате гибридизации пшеницы и пырея новый вид многолетней пшеницы, давал высокую оценку ранее существовавшим в природе полезным формам. По этому вопросу он отмечал: “Мы стремимся не только к тому, чтобы создать совершенно новые формы растений, но и воссоздать то, что было раньше в природе. Найти же пути к решению вопроса о восстановлении утраченных в процессе эволюции форм в природе - это значит вплотную подойти к решению межсемейственного сродства в растительном мире” (“Отдаленная гибридизация растений”. Сельхозгиз. 1954 г. Стр. 198-199).

Приведенное высказывание Н.Цицина имеет прямое отношение к лесной флоре. В древнюю геологическую эпоху широколиственные леса были широко распространены на территории всей Европы и Азии. В литературе имеются сообщения, что в первой половине третичного периода секвойя, граб, бук, каштан, платан и другие виды произрастали на всем протяжении от Урала до Камчатки и Аляски. В сравнительно недавний период, уже при деятельности человека, дуб был широко распространенной древесной породой в лесах Костромской, Вологодской, Ленинградской и других северных областей. В лесах встречались гигантские сосны и ели, достигающие высоты 50-60 м. Восстановление исчезнувших в результате изменившихся условий и неразумной деятельностью человека хозяйственно-ценных видов и форм древесных пород могло бы иметь большое народнохозяйственное значение в деле повышения продуктивности лесов.

Ученый-лесовод Е.Ф. Дюбюк

Елена САПРЫГИНАНесмотря на то что родиной Евгения Федоровича Дюбюка стал город Вильно, детство свое он провел в цветущем Киеве, с одиннадцати лет обучаясь в кадетском корпусе, где преподавал его отец - отставной генерал Федор Александрович Дюбюк.

На досуге юноша любил бывать на плейере; прогулки в киев ских парках с их великолепными прудами в обрамлении развесистых ив, вылазки в пригородные леса для сбора подснежников и анемонов, хмель от чистого лес ного воздуха навсегда пристрастили молодого кадета к родной природе.

Переехав с семьей в Петербург, Евгений Дюбюк предпочел карьере военного службу лесничего и поступил в Петербургский лесной институт. Там он нашел единомышленников по увлечению природой и поэзией.

С Костромским краем у Дюбюка связаны два творчески активных десятилетия (1907-1927 гг.). Его приезду в Кострому содействовал давний друг Николай Иванович Воробьев, возглавлявший оценочное отделение губернской земской управы. Под его начало и поступил молодой лесовод. Вскоре к нему перебралась и семья: жена и двое детей, проживавшие у родителей, пока он не обустроится.

Работа требовала долгих и частых поездок. Вскоре молодой статистик уже неплохо знал Костромскую губернию. Зрительные впечатления Дюбюк подкреплял теорией, что отражено в дневнике его: “Читаю я в последнее время до вольно много и почти все в одном направлении - по истории. Эта область с каждым днем захваты вает меня все сильнее и сильнее, и все жгуче желание умственного труда в этой области”.

Формированию Е.Ф.Дюбюка в ипостаси ученого много содействовало образованное в 1912 году Костромское научное обшество по изучению местного края, к которому он не замедлил примкнуть. Статистик - лесовод вошел в состав экономической и географической секции КНО и стал активно в них работать. Вскоре он был избран в члены правления, а в 1919 и 1920 годах исполнял обязанности председателя общества.

Много времени Е.Ф.Дюбюк отдавал редактированию отчетов и труД 0 В Костромского научного об щества, регулярно публикуя в них свои исследования.

Центральный труд Е.Дюбюка, соответствующий избранной им профессии, выщел в 1918 году в Костроме под названием “Леса, лесное хозяйство и лесная промыщленность Костромской губернии”. В полторы сотни страниц автор сумел вложить монументальное и всестороннее исследование костромских лесных массивов как далекого прощлого, так и современного ему времени.

Он дал общую картину лесистости края, сопоставляя ее с другими губерниями, проследил ее распределение по уездам Костромской губернии, отметил убыль лесных площадей по сравнению с прощлым временем и качественное ухудшение лесов. Проследил он также состав насаждений по породам. Определил типы еловых, сосновых и лиственных насаждений. Рассмотрел вопросы частного, фабричного и государственного лесовладения и цены на лесные земли. Не обошел вниманием и вопрос об отношении крестьян к лесным материалам.

Задеты автором в монографии сплавные пути и способы сплава дров и строевого леса, прослежены движения лесных грузов по водным путям, а также по железным дорогам. Отдельная глава посвящена лесоустройству, лесной администрации и охране лесов с помощью лесничеств. Описаны автором лесные пожары и борьба с ними.

Читатель знакомится с условиями жизни лесозаготовителей.

В заключении речь идет о тех нической переработке древесины, о крестьянских промыслах и лесопильных заводах.

В общем, книга представляет собою настоящую энциклопедию по лесному делу в Костромском крае.

В издательстве Губстатбюро печатался также его “Очерк лесного хозяйства в бывших казенных лесах Костромской губернии”.

С лесной тематикой связаны и другие труды Дюбюка, в частности: “Потребление древесины в крестьянских хозяйствах Костромской губернии” (Кострома, 1924 г.) и “Из материалов к истории зверовой охоты в Костромском крае” (Буй, 1920 г.)

В 1926 г. научная деятельность Е.Ф.Дюбюка получила широкое признание. Русское географическое общество присудило ему золотую медаль “За совокупность научных трудов”.

В 1919 году вместе с Николаем Ивановичем Воробьевым Е.Ф.- Дюбюк вошел в состав коллектива преподавателей и профессоров гуманитарного факультета только что созданного Костромского университета, разместившегося в здании бывшего дворянского собрания. Его коллегами стали приезжие профессора: пушкинист С.М.Бонди, философ Ф.Н.Покровский, историк, будущий академик Н.С.Дружинин.

Раскрывшийся в эти годы педагогический талант ученого, преподававшего экономику, сознание своих сил и возможностей давали надежду на воплощение его заветной мечты: открыть лесной факультет при университете. Но, увы! Хотя его идеи были поддержаны, но столичные профессора отказываются работать в Костроме: старый знакомый Дюбюка - В.П.Переход, взявшийся организовать работу будущего факультета, - не пользуется авторитетом в научной среде. Лесной факультет при Костромском университете так и не открылся. А в начале 1922 года закрывается и сам университет.

Значение его в жизни Дюбюка велико. В частности, столичные связи способствовали переезду ученого в Москву в 1927 г. и поступлению в центральное статистическое бюро. Е.Ф.Дюбюк дожил до Великой Отечественной войны и умер в 1942 году в эвакуации, в Нижнем Новгороде. Евгений Федорович оставил нам не только десятки научных трудов, но и россыпь тонких по настроению и мелодичных по форме стихов, опубликованных лишь семь лет назад (см. Е.Дюбюк. Предвесенье. Стихотворения. Поэма. Кострома. 1993 г. Вступительная статья Е.Сапрыгиной). Не исключено, что тяга к поэзии, родной сестре музыки, передавалась Евгению Федоровичу от его деда - композитора Александра Ивановича Дюбюка, автора известных романсов “Моя душечка”, “Улица”, “Не обмани” и других.

Лес - это ягоды и грибы

Как более набрать быВажным дополнительным источником питания костромских крестьян были грибы и лесные ягоды. Обычно за ними ходили ребятишки да старики. Вот небольшой калейдоскоп на эту тему из воспоминаний деревенских жителей: “Мы косим, а робятишки ягоды да обабки собирают, поись нам наладят" (с.Пышуг.), “По молодости я дивчонка озорная была. Тятя-то у нас строгий был. В дому-то по хозяйсву все сделаю, а пожже и гулять. А ишшо на утре рано подымут то по ягоды, то на сенокос. А погулять хочецца" (с. Михайловица Пышугского р-на), “По грибы ходили в новины. Грусь рос, цилик, подосиновик,боровицек, вовнушка"(д. Белавино Кологривского р-на), “Работали ни покладая рук, ись брали от природы да с агарода. Ох, ватагой, бывала, сабирёмси, падём рыскать. По лису находисся, хоть издыхай. Ели дамой придём. Сбирали помногу малины, чирницы, даже марошка расла на балотах-та. Харашо была, хадили далёка, любили за ягадам хадить. Их была видима-невидима, тьма. Рукам-то так и бярешь, устанут, а все равно бярешь. (д.Хореново Буйского района), “Приходилося и впроголодь жить. Летом хоть ягоды носили.Робятишки все в лес-то ходили. Носили земленику, гонобобель, осенню за жаравой (клюквой) ходили. Обабки тожо носили, клевер собирали" (д. Гребенец Макарьевского р-на), “Клюкву носили, бруснигу - и тяжели не слыхивали. Как боле набрать бы. А мужики лес тяжили. В зимницах жили. Потом лес сплавляли на какого-нибудь барина, тамо-ка приедут, посмотрют" (с. Малая Торзать Макарьевского р-на). “Коуда мне исповнилось семь лет, меня подали в няньки. Оставит, бывало, хозяйка на челой день, а я и вожуся с им. Возьму робенка в лес и собираю с им там земленику. Наберу поуно лукошко и иду"

(д. Петушиха Межевского р-на).

В твоих соснах, твоих елях

Евгений ДЮБЮК

Край лесной, родшлый край,

Сосен звоном наиграй,

Красноствольных, будто кровь.

Вековечную любовь!

Нашепчи берез шептаньем.

Мерных елей колыханьем

Бодрость, веру в лучший день.

Счастья веточкой задень.

Обойми так крепко-крепко.

Обступи зеленой клеткой

И печаль, мою печаль.

Унеси в чужую деть!

Отдохнув в твоих постелях,

В твоих соснах, твоих елях.

Право, жизнь свою я снова

Мог бы славить добрым словом

И смеяться громким смехом,

Отдаваясь чутким эхом,

И резвиться, и носиться

Меж деревьев, словно птица.

Но увы моим мечтаньям

К .чесу, к воле порываньям...

Первые пцхшинки... Первые цветы...

С прошлого года палые чисты...

На ольхах сережки, под ногой вода

От еще не стаявшего льда.

Четки и прозрачны голые березы

С кисеи ветвей роняют слезы.

Звезды светят робко и несмело.

На дворе ягнятки б.чеют неумело.

В этой робкой поступи весны

Много прелести, и таинством полны

Равно звезды, синие хохлатки.

Шерстью все заросшие юные ягнятки.

Все полно предчувствий, предвкушений.

Все таит размах, расцвет,

И, как в храме через дым кадений.

Льется всюду тихий-тихий свет.

Завтра будет все иное:

Загорится небо краской золотой.

Лес обрядится в бархат цвета зелена.

Завтра - настоящая весна!

А сегодня - предвесенье.

По весне-красе томленье,

О весне-красе яв.ченье.

Девичье горячее моленье.

Зовут меня ландыши белые

В таинственный сумрак лесов.

Как девичьи грезы несмелые.

Их чист непорочный покров.

Под шепот задумчивых елей.

Под шелест упалой хвои

Я будут играть на свирели

Любимые песни твои.

И буду мечтать понапрасну.

Душевным волненьем объят.

На лоне природы бесстрастной.

Вдыхая цветов аромат.

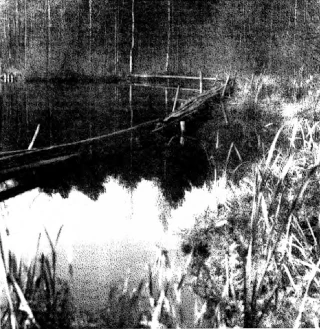

Озеро

Владимир КОРНИЛОВШишкаря в этот раз я застал по грустневшим. Глянул он на меня больными глазами, отвернулся к своей работе - лапотки малые плел, на детскую ногу.

- Что сотворилось, Пезр Степа нович? - спросил я, задетый несправедливостью взгляда. - Не хворь ли какая?..

Шишкарь вздохнул коротенько, будто дух перевести не осиливал, смолчал. Работал без молвы, пока носок у лапоточка не вывел. Враз отложил работу, воззрился на меня в сердитости, будто я был причиной недоброго его настроения. Заговорил, в горести взмахивая сухонькой короткой рукой:

- Не ко мне, мил-человек, хворь пристала. Род людской, как есть, весь охворился. Что было совестливого, все изгорело. Одна алочность осталась. Иссяк человек, зверость из нутра повылазила!

Не ждал я от доброго Шишкаря подобной отповеди, растерялся даже.

- Да что случилось-то, Степаныч? - спросил, не ведая за собой вины.

- А тебе и невдомек?!. - нацелил в меня глаз из-под косматой брови. - Вижу, невдомек, - произнес он сокрушенно, повинив и меня вместе с человечеством. - А я дак зрю, что творят ныне. Такие же, из городов-столиц, что в лесную бла гость, как в пивнушку, расхристанно вваливаются. Случилось, мил- человек, случилось. Горе избываю, будто дите родное схоронил.

Помнишь ли озеро малое, что долго в уме укладывал, а все ж коло гривы, на пути ручья, из лес ного болотца бегушего, неотступностью трудов сотворил? Вроде бы, и ты душой возрадовался, глядючи на полноту жизни, что на том месте отродилась. Утка загнездилась. Важная цапля по мелководью зашагала. Бекасики и дутыши-турухтанчики на травяных косах, не боясь дурного глаза да худой руки, на угреве солнышка весеннего свои забавы справляли. Лебедушек бе лых не забыл? Три дни в усталости от пути дальнего на озерке малом в спокойствии отдыхали.

И караса-таки развел! Этакий карас выгулился - царю на стол подавай, позору не имешь!..

По весне, как подаст голоса вся живность, что в покое с водой породнилась, - душа возликует: глядеть не наглядишься, слушать не наслушаешься - любота!” Иного слова не сыщешь. Считал, уж до конца-то своего веку радость для всего живого сотворил!.. - задрожала бороденка у Шишкаря, что поверх рубахи редким волосом свисала. В глазах, глубоко сидя щих под косматостью бровей, помокрели веки. Вытянул он из-под корзины тряпицу, отсморкался сердито.

- Беда, беда, мил-человек, к тиху озеру прикатила. Не на лошаденке, что мужика понятливого из лесной деревни вдругорядь подвезет из вентеря караса повыбрать себе к столу. Другой люд нагрянул, что про нетронутое озерцо каким-то обходным манером прослышал. Матерый люд, неподступный. На таких-то машинах ревущих объявился, какие по непроходимой дебре прут, по любой болотине до места хозяев доставят. В прошлую субботею оторвался от сна, батюшки-светы! - громы от лесу в окошко так и закатываются! Что там, на воле, сотворилось, не сразу в ум взял. Илья Пророк уж три недели как укатил, Спас яблочный, вроде, нешумлив, без громов обходится. Уж не войну ли, думаю, новый царь-батюшка от телесной кручины затеял?.. В крыльце встал, ухом причуткался к рассвету - сердце в тоску впало: не война, мил-человек, - на любое мое озеро наступленье идет! Велико ли озерко? Вдруг обложили, будто врага лютого. Стрелки-то все парадные, в костюмчиках этаких пятнистых, вкруг поясов патронташи кожаные, в руках ружья в раннем солнце поблескивают, гром-огонь изрыгают. С воздуху по воде, по травке росной дробь дождем опадает. И падают с лету мои уточки, лежат бугорками, словно холмики могильные. Хлопунцы-несмышленыши, которые еще и крылышек не отростили, поверх воды сиротно мечутся, и они под хлесткую дробь один за другим попадают. Мученическая картина, скажу тебе, мил-человек. Образумишь ли этакую распаленную убивством Омону? И думать не моги!..

В великой скорби покинул я погост, алочными убивцами на месте жизни сделанный.

В другой день не стерпел, явился глянуть на обесчестье природное. Мертво озеро, мил-человек, вода и та в печали. Камышинка не шелохнется, утица голоса не подаст. Один ворон по-над лесом круги вяжет, голосом пустое небо скребет.

Подхожу к могильщикам. У них пир среди машин. Костры запалены. Услужники, что чином поменьше, уток на вертелах обжаривают. И карас мой жизнь свою заканчивает. Караса посреди травы, - жуткое дело! - что щепы у сруба после плотницкой обработки. Ни сетей, ни вентелей глаз не нашаривает. Что за диво, думаю, не сам же карась в очумелости на берег повыпрыгивал?.. В ответ на диву мою лодка подплывает дутая. Два черномырдика весело на берег вылазят. Один аккумулятор от машины, прижав к пузу, тащит. У другого - подсак широкой, с этаким хитрым ящичком, проводами опутанный. В лодке, вижу, мешок-пятерик пленочный, до краев карасём напиханный...

“Вот оно што, - понимаю. - И карася током губить приспособи лись!”

Смотрю на всю эту безобразию, молвы нет. Прежде, когда што случалось, пристьщишь - действовало! Знал кажный губитель: дойдет туда, где работа, там тебе окорот сделают! Ныне все крючки-задвижки сорвали. Что хоть - твори! По людям стреляй - иишто тебе!..

Голос машин, где цельный забор из бутылок понаставлен, слышу:

- Эй, охранничек! Выпей-ка с нами за вольную волюшку отвоеванную!..

Ништо таким людям. В чужом дому, будто в своем!.. Иду вкруг опустелого озера к себе на кордон, теперича никому ненужный. Встреч трое, с ружьями, зрят с алочностью неутоленной - не настрелялись ишшо!..

Один, видом из важных, ко мне с недовольством:

- Дед, куда утки-то девались?..

Тут ответно меня и ошпарило:

- Куда? - говорю. - В брюхо твое перешли!.. А брюхо, - говорю, - окромя говна ничего не рожает!..

- Ну-ну! - занукал этак свысока. Видать, из новых начальников, к окороту не привык. Видать, другие речи привык выслушивать... - Шишкарь покачал головой в горестном бессилии, сказал заупокойно:

- Озеро без жизни осталось. Скоро и сама жизнь без жизни останется! Все, мил-человек, к тому идет...