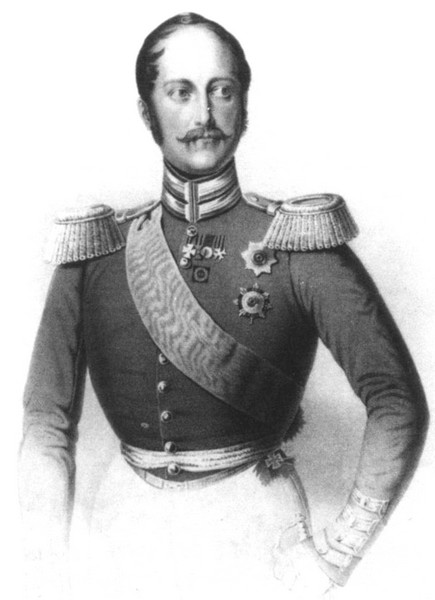

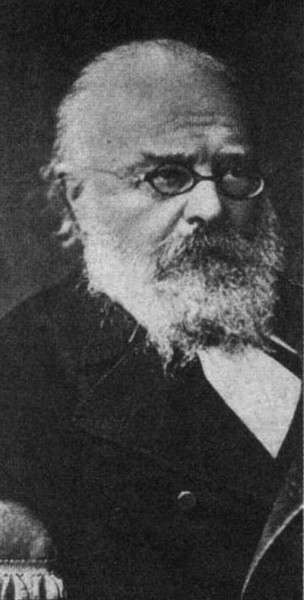

Федор Чижов

Инна Анатольевна Симонова

И. А. Симонова

Федор Чижов

Светлой памяти моего отца Анатолия Федоровича Симонова посвящается эта книга

К ЧИТАТЕЛЮ

Сколь великим наделен ты от Бога богатством, столь много и даже больше того ты должен отдать.«Наставление богатым». Из Изборника 1076 года

Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо.В. О. Ключевский

При жизни все мы имеем свои слабости и свои достоинства. Разве что мера их не одинакова. Но проходит время — и от одного остается тлен, а от другого — дела.

История России богата деятелями. Правда, так уж повелось, что расточительные потомки не всегда оказываются благодарными наследниками и часто предают забвению тех, кто своими делами приумножил славу отечества. Оттого круг людей замечательных, имена которых на слуху, обычно ограничен. Чаще всего повторяются одни и те же имена. Заслуженные, но одни и те же. Справедливость же требует восстановления памяти всех, кто этого достоин…

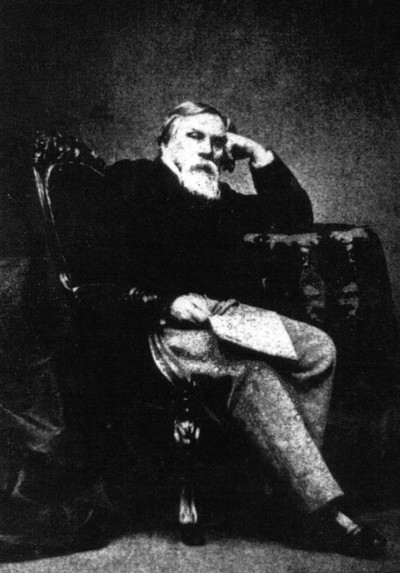

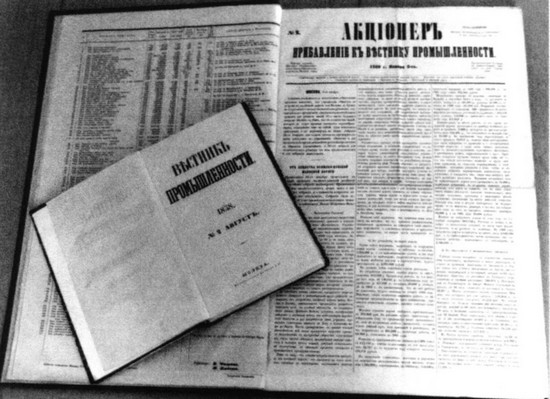

Имя Федора Васильевича Чижова гремело при жизни, но впоследствии несправедливо забыто. О Чижове вспоминают в основном лишь в связи с именами Александра Иванова, Гоголя, Языкова, Поленова, Саввы Мамонтова, в судьбах которых он сыграл благотворную, а подчас и спасительную роль. Вместе с тем это была выдающаяся личность в истории России XIX века — талантливый публицист, издатель, ученый-математик, искусствовед, крупный промышленник, финансист, благотворитель. Будучи по убеждениям своим славянофилом, он принимал непосредственное участие в выработке славянофильского идеала будущего устройства Российского государства и отстаивал его в спорах с западниками в московских гостиных и литературно-философских салонах, на страницах книг и периодических печатных органов, пытался повлиять на принятие государственных решений в записках на имя Царя.

Формирование идейно-теоретических позиций славянофилов приходится на вторую четверть XIX века — время кризиса и распада крепостной системы, вызревания в ее недрах новых, капиталистических отношений, обострения общественно-политической борьбы в стране. Прежде чем сойтись в единстве взглядов по основным вопросам, касающимся прошлого, настоящего и будущего России, каждый член славянофильского кружка прошел свой, индивидуальный путь мировоззренческой эволюции, но едва ли не одним из наиболее своеобразных становление славянофильских убеждений было у Чижова.

Многие — славянофилы принадлежали к родовитому дворянству и с юношеских лет были соединены дружескими и родственными узами. Их родители, располагавшие достаточными средствами, дали им хорошее домашнее образование, завершившееся учебой на гуманитарных факультетах Московского университета. Чижов же, по словам Ивана Сергеевича Аксакова, «примкнул к этому кругу уже вполне созревшим — путем самобытного развития дойдя до полного тождества в главных основаниях и воззрениях»[1].

Славянофилов можно по праву назвать энциклопедистами за их основательную образованность и эрудицию. И все же каждый из них, исходя из своих склонностей, развивал определенную часть славянофильского учения. Для Хомякова это была философия, для Константина Аксакова и Самарина — история, для Ивана Киреевского — богословие и литературоведение, для Ивана Аксакова — право и социология.

Чижов рассматривал славянофильство как систему взглядов, призванную практически решать стоящие перед Россией проблемы. При всем многообразии и разносторонности знаний и занятий для него была характерна экономическая направленность интересов: в течение всей жизни он был поглощен перспективами приложения достижений научной и технической мысли к нуждам отечества[2].

Он выступал в печати с протекционистских позиций укрепления промышленности и последовательно подтверждал эти принципы собственной предпринимательской деятельностью. Своим энтузиазмом он будоражил общественное мнение. Его настойчивая, сильная воля звала за собой, опровергая дошедший до наших дней миф об утопичности, маниловщине славянофильской доктрины. Именно таких, как Чижов, имел в виду И. С. Аксаков, когда говорил: «… Убеждения наши (то есть славянофилов. — И. С.) — удел не одних людей отвлеченных, мечтателей и поэтов, но и людей, признаваемых практическими»[3].

Неординарность личности Федора Васильевича привлекала внимание его современников. Но они с сожалением вынуждены были констатировать, что «подробная и тщательная» биография Чижова, которая могла бы стать назидательным чтением для молодого поколения, невозможна в настоящее время[4]. Дело в том, что богатейший его архив (дневники, которые Чижов вел с 14 лет до последнего дня своей жизни, обширный комплекс частной, деловой и официальной переписки, материалы служебной и общественной деятельности — всего 2680 единиц хранения, или 20 тысяч листов) был передан в 1877 году, согласно завещанию, в Рукописное отделение Московского Публичного и Румянцевского музеев с условием, чтобы он оставался закрытым для обработки и научного исследования в течение сорока лет после смерти его владельца. Знаменательно, что по странному совпадению срок этот истек в ноябре 1917 года, когда стране было уже не до «Чижовых»…

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Самая высокая услуга миру состоит не в преобразовании мира, а в исправлении и преобразовании себя.Ф. В. Чижов

Глава первая

ИСТОКИ

В начале XIX века древняя Кострома была одним из красивейших городов на Волге. Множество златоглавых церквей, одно- и двухэтажных деревянных домов с кружевной резьбой наличников и каменных — с ажурными коваными козырьками над входом, террасами спускались к реке. Вдали, сквозь серебристый частокол судовых мачт, виднелся Ипатьевский монастырь. За его строгой оградой с угловыми башнями, крытыми черепицей, двести лет назад, в самый разгар Смуты, юный костромской боярин Михаил Феодорович Романов, избавленный от погибели крестьянином Иваном Сусаниным, старостой его родовой вотчины Домнино, склонился на мольбы послов Всероссийского собора и принял Скипетр и Державу разоренного Московского царства.

Вскоре после изгнания польско-литовских захватчиков Кострома по своему экономическому значению стала в ряд с такими городами, как Москва и Ярославль. Посольство англичан учредило здесь свою факторию. Костромские купцы напрямую торговали с Востоком и Западом. В Гостином дворе: в мучных, мясных, рыбных, соляных, калашных, молочных рядах — шла бойкая продажа товаров оптом и в розницу.

После того как Екатерина Великая даровала Костроме статус губернского города, строительство в нем стало вестись строго по генеральному плану, утвержденному в Санкт-Петербурге. В городе работали пять суконных фабрик, производивших наибольшее количество тканого полотна в России, восемнадцать кирпичных заводов, колокололитейный завод и завод по производству изразцов.

27 февраля (11 марта по новому стилю) 1811 года в этом промышленном и торговом центре Заволжья родился Федор Васильевич Чижов. Детство его прошло рядом с Богоявленским мужским монастырем, основанным еще в начале XV века старцем Никитою, родственником и учеником преподобного Сергия Радонежского. На протяжении столетий обитель поддерживалась поминальными вкладами царей, князей и бояр, жаловавших ей села, деревни, леса, рыбные ловли. Здесь находились усыпальницы ближайших родичей Великого князя московского Василия Темного, бояр Хованских, Салтыковых.

Уклад в доме Чижовых был патриархальным, дети воспитывались в строгости и почитании родителей, на примерах христианских добродетелей. Глава семьи Василий Васильевич Чижов был выходцем из духовного сословия. За его плечами была учеба сначала в Калужской духовной семинарии, затем в Троице-Сергиевой лавре. Однако священнический сан он не принял, а отправился в Санкт-Петербург и завершил там свое образование в Училищной гимназии, которая впоследствии была преобразована в Педагогический институт.

В 1786 году Василий Васильевич начал преподавательскую деятельность в Главном народном училище Костромы, в 1804 году получившем статус губернской гимназии. Одно время ее директором был один из просвещеннейших людей России Николай Федорович Грамматин, поэт и филолог, первый исследователь и переводчик «Слова о полку Игореве».

В гимназии Василий Васильевич читал курс «истории с включением мифологии и древностей, географии, статистики, начал философии» и, кроме того, заведовал библиотекой. Не был чужд Чижов-старший и научной работе — по просьбе Совета Московского университета он составлял статистические описания Костромской губернии и Костромского уезда, а досуг посвящал стихотворству и каждодневным метеорологическим наблюдениям. Будучи человеком очень набожным, он изучал богословские труды, водил дружбу со многими церковными иерархами и состоял членом Библейского общества.

Своим ученикам Василий Васильевич прививал мысль о том, что связь с воспитавшим их учебным заведением никогда не должна прерываться. Оно дало им не только знания, но и нравственные силы, и употребить их должно на благо отечества, для просвещения и образования всех слоев русского общества, в том числе беднейших и неимущих.

Дореволюционный план г. Костромы. Дом Чижовых находился в начале Старо-Троицкой улицы, у Богоявленского монастыря.

В начале XX века костромскому энтузиасту-краеведу, преподавательнице Нерехтской женской гимназии Александре Николаевне Прохоровой довелось знать одного из учеников Василия Васильевича Чижова, дряхлого старика, отставного офицера Ф. Т. Логинова, жизнь которого была полна лишений. Тем не менее он, выполняя завет своего учителя, умудрялся выкраивать из скудной пенсии кое-какие средства, чтобы оставить их гимназии, его воспитавшей[5].

Мать Чижова, Ульяна Дмитриевна, в девичестве Иванова, слыла женщиной весьма образованной. Дочь обедневшего дворянина, она владела в селе Градылеве Кологривского уезда Костромской губернии всего одним двором и тремя душами крепостных крестьян: «двумя — мужеска полу и одной — женска»[6]. Так что достойные женихи не особо спешили вести ее под венец. К тому же Бог не дал ей красоты.

История скрепления брачного союза между Василием Васильевичем и Ульяной Дмитриевной удивительным образом напоминает ветхозаветный рассказ из Книги Бытия о женитьбе патриарха Иакова: его дядя Лаван коварно подменил, выдавая замуж, свою младшую дочь красавицу Рахиль на старшую — Лию. В дальнейшем этот простодушный сюжет будет многократно использован в провинциальных водевилях и комедиях положений. Но чтобы повториться в реальной жизни?..

Василию Васильевичу нравилась кузина Ульяны Дмитриевны, ее тезка, очень привлекательная особа. Понимая, что для него, недворянина, да к тому же без достаточного состояния, брак с предметом его грез будет мезальянсом, он все же отважился просить руки надменной красавицы и был польщен, получив неожиданное согласие. В церкви невеста была под густой фатой. Ужас объял бедного Василия Васильевича, когда после совершения обряда венчания он трепетной рукой поднял над лицом новобрачной вуаль и оказалось, что обвенчался-то он вовсе не с прелестной Улинькой, а с ее родственницей, к которой не питал никаких возвышенных чувств. Но что сделано, то сделано. Освященные Церковью брачные узы нерушимы, и Василию Васильевичу ничего не оставалось, как смириться.

В отличие от мужа, сентиментального и несколько конфузливого, Ульяна Дмитриевна оказалась женщиной строгой, властной, с характером. Воспитание она получила в доме дальних родственников по линии матери — графов Толстых: генерал-майора Ивана Андреевича, внука славного сподвижника Петра Великого, начальника его Тайной канцелярии и члена Верховного тайного совета, и богатой кологривской помещицы Анны Федоровны, урожденной Майковой, к роду которой принадлежал чтимый русский святой Нил Сорский, живший в конце XV — начале XVI века.

О старшем сыне Толстых, Федоре Ивановиче, стоит рассказать особо. Это был незаурядный и много знающий человек, добрый и храбрый. Его жизнь изобиловала многочисленными — порой скандальными, порой курьезными — происшествиями, в которых трудно отличить быль от небылицы.

Ф. И. Толстой вошел в историю под прозвищем Американец. Дело в том, что будучи участником кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Н. П. Резанова на фрегате «Надежда», он был высажен за ряд экстравагантных поступков на Алеутских островах и довольно долго прожил там среди туземцев. Вернувшись спустя два года на попутном транспорте (а частью и пешком!) через всю Сибирь в Европейскую Россию, он стал демонстративно одеваться по-алеутски, развесил по стенам своего дома оружие и орудия индейцев, которые обитали по соседству с принадлежавшими России американскими колониями, и в компании друзей утверждал, что тамошнее племя «колоши», в котором он татуировался с головы до ног, предлагало ему стать их царем.

Авантюрист, бретёр и карточный игрок, имевший, по свидетельству современников, скверную привычку «исправлять ошибки фортуны», Толстой-Американец был отважен на поле брани. Участвуя в войне со Швецией, он отличился в битве при Иденсальме. Разведывательные донесения, добытые благодаря его бесстрашию, позволили армии Барклая де Толли перейти Ботнический залив и занять принадлежавшую шведам Вестерботнию, что побудило противника спешно запросить мира. В войну 1812 года он записался в Московское ополчение простым ратником, участвовал в сражении под Бородиным в числе стрелков при 26-й дивизии и получил серьезное ранение в ногу. «На память дня того Георгий украсил боевую грудь» Толстого-Американца, и по ходатайству генерала Ермолова он был произведен в полковники.

Его называли своим другом князь П. А. Вяземский, Д. В. Давыдов, К. Н. Батюшков. На свадьбе у А. С. Пушкина он был «сватом». Его колоритная фигура послужила прототипом Зарецкого, секунданта Ленского в «Евгении Онегине». А. С. Грибоедов запечатлел его образ в неназванном в «Горе от ума» по имени, но узнаваемом современниками завсегдатае московского Английского клуба: «Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом». Л. Н. Толстой списал с него графа Турбина из повести «Два гусара».

Войдя в лета, особенно после женитьбы на певице из цыганского табора Авдотье Максимовне Тугаевой, Толстой-Американец остепенился, стал надолго уезжать в кологривское имение матери, и, подобно Зарецкому, превратился в «мирного помещика», рачительного мужа, умело ведущего дела не только своего хозяйства, но и друзей-соседей.

… Зарецкий мой,

Под сень черемух и акаций,

От бурь укрывшись наконец,

Живет, как истинный мудрец,

Капусту садит, как Гораций,

Разводит уток и гусей

И учит азбуке детей[7].

Он много читал, истово исполнял церковные обряды. Его угнетали воспоминания о бурной, грешной молодости.

Жена родила ему двенадцать детей, из которых одиннадцать умерли, едва появившись на свет. Видя в этом перст Божий, безутешный отец после смерти очередного ребенка вычеркивал из списка одиннадцати убитых им на дуэлях противников имя очередной своей жертвы. Когда число умерших детей и количество погубленных им на поединках жизней сравнялось, он пометил на полях своего синодика: «квит». И действительно, двенадцатый ребенок Толстого-Американца, дочь Прасковья, «курчавый цыганенок», прожила долго, став женой московского губернатора В. С. Перфильева.

Находясь в начале 1811 года в своем кологривском поместье Костромской губернии, Федор Иванович Толстой вызвался стать крестным отцом сына Василия Васильевича и Ульяны Дмитриевны Чижовых. Толстой-Американец знал мать новорожденного с младенчества — она была подругой многих его бесшабашных детских игр. Польщенные родители нарекли сына Федором в честь именитого восприемника от купели. Несомненно, слышанные «с пеленок» рассказы о самых невероятных приключениях Толстого-Американца не могли не запомниться крестнику, и такие черты характера Федора Ивановича, как широта натуры, тяга к путешествиям, предприимчивость, смелость, жизненная активность, остроумие и оптимизм, неизменно восхищали мальчика и формировали его характер.

Брат матери Иван Дмитриевич Иванов выбрал военную карьеру, стал офицером, участвовал во второй Русско-турецкой войне, в том числе в знаменитом штурме Измаила. Он командовал батальоном в битвах при Кремсе и Аустерлице, отличился в походе 1812 года, в боях под Кобрином, был тяжело ранен в последней схватке с французами на русской земле — у реки Березины близ Борисова, через год снова встал в строй и геройски погиб в Русско-турецкую войну 1828 года в чине генерал-лейтенанта 19-й пехотной дивизии от смертельного ранения, полученного при осаде крепости Шумлы.

С юных лет Федя Чижов гордился ратными подвигами своего дяди, носителя суворовских и кутузовских традиций русской боевой школы, «многих орденов кавалера». Когда Иван Дмитриевич бывал, что называется, «при параде», в генеральской форме со всеми знаками отличий, — дух захватывало. Среди его наград были золотой крест «За Измаил», золотой крест «За Прагу», анненское оружие «За храбрость», орден Святого Владимира IV степени, орден Святой Анны II степени, орден Святой Анны II степени с алмазами, орден Святого Владимира III степени, золотое Георгиевское оружие «За храбрость», орден Святого Георгия III степени, орден Святой Анны I степени, орден Святого Владимира II степени и иностранные ордена: французский орден Почетного Легиона II степени и баденский — Церингенского Льва, — а также многочисленные медали и нагрудные знаки, в том числе серебряная медаль в память 1812 года и взятия Парижа. Чижов смутно помнил, как двух-, трехлетним мальцом долгими часами стоял перед иконой Богородицы вместе с бабушкой Катериной Ивановной, которая со слезами молилась о спасении сына-воина, и старательно, как мог, повторял за ней слова акафиста.

Осанистый седовласый генерал являл собой живую историю страны. Только что отстоявшая свою независимость, воодушевленная победой над Наполеоном, Россия переживала эмоциональный подъем, вызвавший небывалый рост национального самосознания. Во время непродолжительных передышек между военными кампаниями Иван Дмитриевич принимал участие в воспитании детей сестры и был для них признанным авторитетом и кумиром (его собственная дочь от брака с полькой Юзефой Федоровной, урожденной Сенковской, умерла в раннем отрочестве).

К сожалению, среди 332 портретов русских генералов, участников боевых действий против французов в 1812–1814 годах, помещенных в знаменитой Военной галерее Зимнего дворца, мы не найдем портрета Ивана Дмитриевича Иванова. Есть только багетная рама, задрапированная зеленым репсом, и под ней медная табличка с его годами жизни и смерти. Дело в том, что на момент торжественного открытия галереи в конце 1826 года Иван Дмитриевич был в действующей армии и на призыв Генерального штаба явиться в Петербург для портретного позирования не откликнулся. Как и двенадцать других генералов, по причинам служебной занятости, отдаленности от столицы, материальной нужды, нездоровья не нашедших возможности предстать перед выписанным из Англии художником Джорджем Доу и его двумя русскими помощниками, молодыми живописцами Александром Поляковым и Василием Голике. Тщетно, уже в 30-е годы, ездил Федор Васильевич Чижов в Умань, к своей тетке, вдове генерала, в надежде найти хоть какое-нибудь изображение прославленного родственника, с которого можно было бы написать портрет. Но, увы! Один из храбрейших людей своего времени, генерал Иванов ушел из жизни, оставив по себе память воинской доблестью на полях сражений и посчитав излишним запечатлеть свой образ для потомков на холсте кистью художника…

Но вернемся в Костромскую губернию рубежа 10–20-х годов XIX века.

«… В самых младенческих летах… меня баловали до крайности, — вспоминал „с высоты прожитых лет“ семнадцатилетний гимназист Чижов, придирчиво предаваясь критическому самоанализу. — До трех лет я жил у бабушки, которая меня любила до безумия, любила более всех внуков, и сиею-то самою любовью довольно испортила мой характер, от природы пылкий и властолюбивый. Привыкши видеть в деревне ее, находящейся близ Галича, всё мне повинующимся, всё исполняющим мои малейшие желания, мне весьма было не приятно, когда я на четвертом году приехал к маминьке и папиньке в Кострому и обнаружил, что здесь не исполняют всех моих прихотей. К несчастию, мой брат, старший меня одним годом, был совершенно противоположного характера… Я всякий день видел, что его любят папинька и маминька гораздо более, нежели меня. Он имел прекрасные дарования (в коих и я не имел недостатка) и вместе с тем начал учиться прежде меня, а посему и превзошел меня в умениях. Может быть, сие его превосходство и отдаваемое ему преимущество были основанием моего довольно угрюмого характера… Как во сне помню смерть своего брата. Тогда мне было лет пять, кроме него остались еще у меня сестры (кои тоже в непродолжительное время умерли), но, будучи весьма малы, они не могли мне сотовариществовать, и я остался совершенно один во всех моих занятиях и во всех удовольствиях»[8].

В дальнейшем у Федора появились еще три сестры, намного его младше: Александра, Елена и Ольга. Семья Чижовых жила на Старо-Троицкой улице в собственном деревянном доме — одноэтажном с фасада и с антресолями со стороны двора. При доме был довольно порядочный участок земли. На нем усилиями отца Василия Васильевича было заведено небольшое полевое хозяйство, вырыт пруд, разбит сад, в котором произрастали цветы всевозможных диковинных сортов, а при нем еще и аптечный огород с лекарственными травами — «для помощи страждущим».

В целях пополнения скудного семейного бюджета содержали небольшой пансион из пяти-шести учеников, под который отвели часть дома и флигель. С одними из «пенсионеров» отец занимался сам, другие же только квартировали и столовались в доме Чижовых, получая образование в гимназии. Федор называл этих мальчиков «братцами», так как большинство из них (Перфильевы, Захаровы и другие) приходились Чижовым дальними родственниками. Особенно дружен он был с Васинькой Волтатисом: будучи одних лет, ребята вместе учились и даже спали на одной кровати целых шесть лет.

Мать Ульяна Дмитриевна, зная в совершенстве несколько иностранных языков, приохотила к ним и детей. В круг ее общения входили самые образованные дамы Костромы; среди них особо выделялись баронесса Шкотт и графиня Кромвель, которые принимали деятельное участие в становлении отечественного женского образования и основали первый на Волге частный пансион для девочек.

С детства маленький Федя был приучен относиться к чужим слабостям легко, а к своим — строго. Таковы были наставления матери. Она воспитала в нем привычку аккуратно исполнять поручения — как ее, так и отца, бабушки, сестер. Помимо учебы, Федя ходил за лошадьми, выдавал им овес, поливал в саду цветы, выпалывал грядки на огороде, помогал отцу делать ежедневные записи о состоянии погоды и фиксировать направление ветра.

В 1822 году Василий Васильевич Чижов за 35-летнюю беспорочную службу в должности учителя был произведен в коллежские асессоры и получил право на потомственное дворянство. Его род был внесен в третью часть Родословной книги Костромской губернии. Федору тогда едва минуло одиннадцать лет, но даже спустя годы он отчетливо помнил, как сознание того, что он дворянин, поселило в нем гордость, которую, впрочем, он никогда не выказывал[9].

От Министерства просвещения Василию Васильевичу была назначена пенсия в 600 рублей. Но безделье его тяготило. В 1823 году через своего бывшего ученика Н. П. Чичагова, сотрудника М. М. Сперанского (согласно другим сведениям, В. В. Чижову покровительствовал сам Аракчеев), он выхлопотал себе место в Петербурге по ведомству Министерства финансов, в Комиссии счетов и расчетов Отечественной войны 1812 года.

Радушно встреченный родственниками жены, он в скором времени получил в здании министерства на Фонтанке служебную квартиру и выписал к себе в столицу сына. Федор Васильевич вспоминал, что прямо с дороги отец повел его, неискушенного провинциала, пораженного величием и строгостью перспектив Северной Пальмиры, в Казанский собор, где они отслужили благодарственный молебен, а затем отправились к родным, для которых мать Ульяна Дмитриевна передала письма и немудреные гостинцы из собственного сада-огорода.

Образование, начатое в 1820 году в Костроме, юный Чижов продолжил на казенный кошт в Третьей петербургской гимназии. Василий Васильевич пристально следил за успехами сына, часто посещал его в гимназическом пансионе, брал к себе на праздники, и если оказывался доволен результатами учебы, дарил какую-нибудь обновку. Мальчик был не избалован и довольствовался всякою безделицею. Но особенно он был рад, когда получал в подарок книжную или журнальную новинку.

Нередко совершались и совместные прогулки по городу и окрестностям, о чем Василий Васильевич делал соответствующие записи в своем дневнике: «Любопытствовал с Федором с 28 по 31 (июня 1823 года. — И. С.) в Кронштадте. 29 — в Ораниенбауме. 30 и 31 — в Сергиевой пустыни. Возвратились в тот же день из достопримечательного Петергофа». В июле, с 18 по 22, отец и сын совершили вдвоем пешеходное путешествие из Петербурга в Царское Село и Павловск[10].

Спустя год в столицу переехала и старшая дочь Александра: она была принята в Смольный институт благородных девиц на иждивение императрицы Марии Федоровны — этому, вероятно, содействовал В. А. Жуковский, весьма близко знавший Василия Васильевича. Так некогда дружная семья оказалась разделенной между блестящим, вышколенным на западный манер чиновным Петербургом и по-русски широкой в своей размеренной жизни, старомодной купеческой Костромой.

Не единожды взысканный милостью Императора Александра Павловича и его ближайшего окружения, Василий Васильевич искренне скорбел, узнав о безвременной кончине в Таганроге Государя, и откликнулся на нее бесхитростными стихами:

Европа целая с Россией

В печальну горесть облеклись…

13 марта 1826 года он принял участие в траурной церемонии по августейшему усопшему, а также в последовавшей вслед за этим, 14 июня, похоронной процессии, шедшей за гробом его супруги Императрицы Елисаветы Алексеевны, скончавшейся в Белеве. Василий Васильевич получил особую благодарность от печальных комиссий и лично от молодого Императора Николая Павловича «за оказание последнего верноподданнического долга с похвальным усердием… при несении черного знамени с государственным гербом и знамени Удонского герба»[11]…

Говорят, нельзя старое дерево, свыкшееся с родной почвой, укоренившееся, пересаживать на новое место — зачахнет. Но Василий Васильевич, казалось, не замечал трудностей, сопряженных с налаживанием жизни на новом месте, он был полон самых радужных планов. Столичная жизнь со своими плюсами и минусами, близость ко Двору, влиятельные друзья в кругах высшей администрации, военных и духовенства, а главное — успехи в учебе двух старших детей, перед которыми открывались здесь блестящие перспективы, — все это вселяло в него чувство удовлетворения и подтверждало правильность сделанного в конце жизненного пути шага — переезда в Санкт-Петербург, город, где прошло несколько памятных лет и его юности.

Глава вторая

ГОДЫ ИСКАНИЙ

Еще в 1825 году четырнадцатилетний Чижов начинает вести дневник, в котором среди массы несущественных подробностей жизни петербургского гимназиста проскальзывают любопытные оценки общественных и политических событий в России того времени. Поначалу юноша, воспитанный в патриархальной простоте провинциальной жизни, на принципах законопослушания, выказывал исключительно охранительные суждения. Восстание декабристов он воспринял как бунт, произведенный «искавшими революции злодеями»: «Россияне сражались с единоплеменниками! Гвардейские солдаты били своих собратий — ужасный стыд для России!»

О Николае I, взошедшем на престол после смерти «всеми обожаемого Монарха Александра-Благословенного», Чижов говорил с откровенным восхищением: «Государь так деятелен, что нельзя описать. Во всё вникает как истинный хозяин, на всё обращает внимание, и ничего не может укрыться от проницательных взоров его».

Действительно, вникая буквально во всё, Николай Павлович сам допрашивал преступников, делал разводы караулам, являлся внезапно с проверкой в департаменты различных министерств… и однажды даже посетил — безо всякого предупреждения — гимназию, в которой учился Чижов.

В день Коронации Николая I иллюминация была трехдневная; при въезде Императора в Петербург «Невский проспект почти был весь в пламени, и радость народа была неописуемая, везде раздавались громогласные „ура!“».

При всем при том столичные нравы разительно контрастировали с привычной жизнью в родной Костроме, строго державшейся дедовских правил и обычаев, и рождали гамму сложных чувств, граничащих почти что с бунтарством. «Здесь все равно, что Страстная, что Святая неделя, — делился Федор своими впечатлениями с матерью Ульяной Дмитриевной, — здесь не почитают за непременный долг идти к заутрене в Светлое Воскресение, сидят часов до 12-ти или 2-х ночи в Страстную субботу за картами и проч., и не только сами не постятся, но даже смеются над тем, кто постится; впрочем, и здесь есть люди, которые еще похожи на древних русских, которые еще сохранили веру и посреди немцев, занимающих большую часть нашей столицы. Ах, сколь прискорбно смотреть на сих гордецов, по несчастию имеющих везде преимущество пред русскими. Вот я вам расскажу анекдот, который был при моих глазах. 15 августа, в день Коронации, Царская фамилия была в Казанском соборе. С бородами туда не пускают никого. Подходят два купца, довольно хорошо одетые, с небритыми бородами. Жандармы, толкая их, говорят: „Куда вы, бородачи, идёте, здесь вас не велено пускать!“ Тогда бедные купцы пошли прочь, и один из них сказал с горестию другому: „Пойдем отсюда, здесь, видно, лютеранская кирха, потому что русских не пускают, а пускают больше немцев“…»[12]

К этому времени отец юноши Василий Васильевич Чижов, затративший столько сил и энергии, чтобы обосноваться в Петербурге, вынужден был покинуть столицу. Комиссия счетов и расчетов войны 1812 года прекратила свою деятельность, и он был переведен в Екатеринославль членом Приказа общественного призрения. Сверх того, Чижову-старшему было поручено наблюдение за сельской промышленностью и казенными суконными фабриками края.

«Меня здесь несносная одолевает скука, — жаловался он в одном из писем к жене в Кострому. — Должность не занимает, потому что часто касаются моих ушей раздоры и несогласия членов Приказа. Надобно твердую иметь уверенность на генерал-губернатора, чтобы быть переведену на другую вакансию, если очистится; долго же быть на теперешней должности едва ли могу. Приказ доносами богат…»[13]

Тем не менее Василий Васильевич быстро вошел в курс дела, принялся заново писать инструкции, распределять обязанности среди подчиненных. Строго следя за тем, чтобы в подведомственных ему учреждениях были чистота и порядок, он ввел практику строгой отчетности, для чего обзавелся гроссбухами, куда требовал вносить приход и расход. Деньги, поступающие в виде пожертвований, он при свидетелях относил в казнохранилище и также при свидетелях, в случае надобности, вынимал.

А суммы жертвовались немалые. Так, одна екатеринославская благотворительница Куличенкова завещала десять тысяч рублей на нужды просвещения, причем половина процентов с них должна была пойти на образование дворянских детей, а половина — на воспитание детей бедных простолюдинов. Этот дар привел Василия Васильевича в восторг, и он не уставал повторять, что имя этой доброй женщины надобно внести в памятную книгу в назидание потомству.

При богадельнях и работных домах Чижов завел огороды, а при больнице — сад с лекарственными растениями, семена которых выписывал из Петербурга. В этом ему помогал Федор. Он собирал по просьбе отца сведения об аптекарских травах, пригодных к произрастанию в Екатеринославской губернии.

Местный губернатор Свечин, который, подобно Чижову, видел корень всех зол в невежестве народа, поддержал начинания прибывшего из столицы чиновника. Демократ в душе и сторонник прогресса, он теоретически разделял воззрения своего несколько экстравагантного подчиненного на необходимость введения всеобщего и бесплатного обучения, намного опережавшие свое время. Свечин также заинтересовался предложением Василия Васильевича безвозмездно предоставлять нуждающимся ученикам книги и учебные пособия из Приказа общественного призрения. Он даже представил Чижова вне очереди к следующему чину — коллежского советника.

Но вскоре Свечина сменил новый губернатор Донец-Захаржевский, с которым у Василия Васильевича обнаружилось резкое несогласие во мнениях. Прежде всего Донец-Захаржевскому показался оскорбительным наставительный тон бывшего педагога с 35-летним практическим стажем — и отношение губернской администрации к Чижову резко изменилось. В результате интриг его уволили с должности как человека «неблагонадежного, затрудняющего чиновников лишними и совершенно никому не нужными бумагами». Более того, его лишили учительской пенсии, получаемой по выслуге лет.

С горя Василий Васильевич упал духом, стал большую часть времени проводить в стенах городского монастыря, где находил утешение в молитве и в дружеском участии епископа Гавриила Екатеринославского, его старинного товарища еще по Калужской семинарии. Все чаще он стал подумывать о том, чтобы навсегда остаться в стенах обители. Однако Ульяна Дмитриевна настояла, чтобы муж вернулся в Кострому. К этому времени личных средств у него не осталось вовсе, и семье пришлось жить на иждивение Катерины Ивановны, тещи Василия Васильевича, которой Император Николай I пожаловал за заслуги ее сына, генерала, пенсию в три тысячи рублей.

Василий Васильевич был сломлен, но все еще не оставлял надежды на то, что Господь и Государь помогут очистить его доброе имя от наветов и он с женой и детьми трудами своими сможет прожить остаток дней. Без устали он бомбардировал сына письмами в надежде на то, что тот передаст их министру внутренних дел или другим влиятельным лицам. Искать правды было нелегко. Многостраничные послания Василия Васильевича были написаны в таком тоне, что определенно не могли вызвать симпатию у людей, стоявших у кормила власти. И Федор, боясь ухудшить положение отца, не передавал их, в чем честно признавался в конфиденциальных письмах к матери.

В последний год пребывания Чижова-младшего в гимназии под влиянием чтения бесцензурных произведений Радищева, Грибоедова, Рылеева им начинают овладевать оппозиционные настроения. Он увлекается Вольтером и с юношеской горячностью спорит с однокашниками и учителями по поводу религиозных догматов Православия.

Математические способности у юноши проявились довольно рано, поэтому поступление в Петербургский университет на физико-математический факультет было предопределено.

В годы, последовавшие за восстанием декабристов, большая роль в становлении свободолюбивых идеалов у молодежи принадлежала университетам. В них, по словам Герцена, словно «в общий резервуар, вливались юные силы России, со всех сторон, из всех слоев; в их залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны, во все слои её»[14].

С 1829 года значительную роль в идейном развитии Чижова начинает играть «святая пятница» — небольшой кружок студентов и выпускников Петербургского университета, собиравшихся по пятницам на квартире у будущего известного историка литературы, критика и цензора Александра Васильевича Никитенко. Заседания «святой пятницы» носили характер литературно-философских бесед, целью которых было развитие творчески-парадоксального, самостоятельного мышления. Революционные события во Франции, Бельгии, в ряде германских и итальянских княжеств, восстания в Польше и Литве, усмирение бунта военных поселян, гнет цензуры, запрещение журнала И. В. Киреевского «Европеец» — таковы острые, злободневные темы, обсуждавшиеся в кружке. Критика негативных общественных явлений велась с прозападнических позиций, в частности, идеализировалась политическая система во Франции с ее палатой депутатов. Уже на закате жизни в письме к одному из бывших членов кружка Чижов сравнивал разночинное студенчество 60–70-х годов со своим поколением: «Припомни начало „пятниц“ у Никитенко: тоже все было юное поколение, все ломающее, но не лихо, правда…»[15]

Никитенко был, как теперь бы сказали, self-made man, «человек, сделавший себя сам». Бывший крепостной, он сумел выкупиться на свободу, окончить в 1828 году Петербургский университет, защитить диссертацию и получить звание адъюнкта. Его взгляды отличились либеральной оппозиционностью. Он задавал тон беседам. Среди членов кружка был Д. В. Поленов, направленный вскоре секретарем в русскую дипломатическую миссию в Афины, поэт и переводчик М. П. Сорокин, чиновник министерства иностранных дел и преподаватель математики в Павловском корпусе И. К. Гебгардт.

Всеобщей любовью членов «пятницы» пользовался филолог Владимир Сергеевич Печерин, поэт, республиканец и мадзинист. Его трагедия «Вальдемар» и поэма «Торжество смерти», написанные к ежегодному февральскому празднику кружка, распространялись в списках, предвосхищая грядущую проповедь Бакунина об очистительном духе разрушения твердынь деспотизма. Иносказательные образы поэмы: Немезида, посылающая «за столетние обиды» на столицу тирана Поликрата Самосского (Николая I) бушующее море, пронзенные кинжалами сердца и пять померкших звезд (пять казненных декабристов) — воспринимались в кружке с воодушевлением. Впоследствии с поэмой «Торжество смерти» познакомился Федор Михайлович Достоевский. В романе «Бесы» он дал обстоятельный иронический пересказ многих его эпизодов, приписав авторство «аллегории в лирико-драматической форме» герою романа Степану Трофимовичу Верховенскому.

Спустя тридцать лет в одном из писем к Печерину Чижов так вспоминал о влиянии на него в те годы личности друга: «… для меня ты был прекрасен в юности… я пленялся твоею нравственною красотою, и чудно-прекрасный образ твоего существа поселился в душе моей»[16].

Восторженные отзывы Печерина о вышедшей в свет в 1833 году за границей брошюре Ламенне «Paroles d’un croyant» («Слова верующего») заставили Чижова внимательно прочитать памфлет и сделать из него выписки. «Идея свободы меня наполняет, я не могу без нее жить! — патетически восклицал он по завершении чтения, — … неужели я ничего не принесу человечеству? неужели кроме могильного камня ничего не напомнит о моем существовании? О! Это ужасно! Вот мысль — она мне не дает покоя»[17]. Дневниковые записи Чижова того времени почти дословно повторяют честолюбивые мечты Печерина о личном избранничестве в духе Ламенне: «Кто знает, может быть, судьбою предназначено мне быть апостолом веры всеобщей, веры в Единого Мироправителя — Единой Святой Природы, и смею ли я сбросить с себя великое назначение?»[18]

Относясь критически к автократическому произволу, не встречавшему сопротивления со стороны общества, Чижов с возмущением описывал ход торжеств, посвященных открытию Александровской колонны в Петербурге: «120 000 по мановению одного осла идут, чтобы воздвигнуть монумент другому»[19]. Он вшил в дневниковую тетрадь подметный листок, в который был завернут купленный им в мелочной лавке клей. Текст листка состоял из слегка искаженного стиха А. И. Полежаева, обращенного к Императору Николаю I:

Как тяжело сказать уму:

Оставь свой свет, примись за тьму, —

И как легко сказать

И на бумаге написать:

Мы, Николай. Быть по сему.

В другой раз Чижов занес в дневник услышанный рассказ о том, как Император Николай Павлович безуспешно пытался подвергнуть строгому административному взысканию профессора медицины Хотовицкого, не явившегося во дворец по зову посланного за ним камердинера, и с юношеской горячностью добавлял: «Дай Бог побольше таких вещей, авось-либо поднакопится, авось и мы услышим, когда к черту пойдут эти императорские короны с их венчанными главами»[20].

Вместе с тем в отличие от Печерина, бежавшего на Запад в поисках не ясного ему до конца революционного идеала, Чижов оказался более благоразумным и здравомыслящим. Рассматривая науку как единственное убежище от «деспотизма автократии», он пытался в академических занятиях найти главную цель и смысл своей жизни.

С конца 20-х годов XIX века лучшие выпускники университетов России направлялись на стажировку за границу. В их числе должен был оказаться и Чижов, в 1832 году блестяще окончивший университет со степенью кандидата физико-математических наук. Но революционные события в Европе вынудили русское правительство с мая 1832 года запретить заграничные командировки. «Я признаюсь, — говорил в одной из частных бесед Николай I, — что не люблю посылок за границу. Молодые люди возвращаются оттуда с духом критики, который заставляет их находить, может быть справедливо, учреждения своей страны неудовлетворительными»[21].

21-летний Чижов был оставлен при Петербургском университете, где стал читать в качестве адъюнкт-профессора алгебру, тригонометрию, аналитическую и начертательную геометрию, теорию теней и перспективы и готовить диссертацию на степень магистра под руководством академика М. В. Остроградского — выдающегося русского математика, основателя петербургской школы математики, теоретической и практической физики и механики.

Теперь надежды всей семьи Чижовых сосредоточились на Федоре Васильевиче.

К этому времени отец, казалось, немного оправился от невзгод. Губернатор Костромы Степан Степанович Ланской, знавший Василия Васильевича еще в бытность его старшим учителем губернской гимназии и неизменно относившийся к нему с большим уважением, нашел для него дело, хотя и не оплачиваемое, но дававшее старику моральное удовлетворение: ему была вверена забота о санитарном состоянии города во время холерной эпидемии 1831 года.

Василий Васильевич ревностно отнесся к новым для себя обязанностям, однако здоровье уже было не то. Спустя несколько недель он слег. Узнав из письма матери, переданного с оказией, что отец очень болен, Федор Васильевич поспешил к родным, в Кострому.

Почувствовав приближение смерти, Василий Васильевич соборовался и после исповеди и принятия Святого Причастия призвал к себе сына. Дав ему последнее родительское благословение, он поручил Федору Васильевичу заботу о семье, просил не оставлять своим попечением мать и бабушку, помогать сестрам, а также всегда честно служить отечеству. С этими словами и преставился.

Похоронили Василия Васильевича Чижова со всеми подобающими почестями в Костроме, на Крестовоздвиженском кладбище. Помимо родных, проститься с покойным пришли представители администрации города, бывшие сослуживцы из гимназии, друзья и множество учеников, которых он воспитал и выпустил в жизнь.

После смерти отца дети Чижовых снова разъехались по разным городам и весям. Федор Васильевич вернулся в Петербург. Туда же отправилась для окончания своего обучения в Смольном институте благородных девиц пятнадцатилетняя сестра Александра. Тринадцатилетняя Елена продолжала жить в Умани у тетки Юзефы Федоровны — вдовы дяди Ивана Дмитриевича, получая домашнее образование. Самая младшая, одиннадцатилетняя Ольга, была отдана в пансион Древиц, в десяти верстах от Костромы. Однако, несмотря на разделявшие семью расстояния, родственные связи не прерывались, поддерживаемые обильной корреспонденцией.

Федор Васильевич был крайне стеснен в средствах и вынужден был зарабатывать на жизнь частными уроками и репетиторством. Немало страниц его дневника тех лет испещрено денежными расчетами: чтобы свести концы с концами, он все свои расходы сводил к минимуму. Тем не менее в 1832 году он отказался от отцовского наследства — небольшой родовой усадьбы Озерово близ села Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии в пользу сестер.

Непостижимым образом Федор Васильевич умудрялся выкраивать из своего скудного бюджета деньги для покупки подарков родным. По отношению к матери и бабушке он был исключительно нежным сыном и внуком. Сестры видели в нем образец всех добродетелей. Едва ли не каждую неделю он посещал Александру в Смольном институте, балуя ее гостинцами. В ответ на присылку из дома «вареньица и грибков» в Кострому «маминьке» Ульяне Дмитриевне и «бабиньке» Катерине Ивановне шли банки килек, бочонки селедок, кисея, перчатки шведские и прочее, и прочее. «Я думаю, — писал он домой, — по весенней воде прислать бабиньке креслы с колесиками и мягкими подушечками — они будут ей покойны, и всякий день она поневоле припомнит, что я прислал их ей, и всякий день для нее будет новое удовольствие».

И в дальнейшем, когда повзрослевшие сестры вновь съехались под родительский кров, он поддерживал их материально; для них, костромских щеголих, девиц на выданье, он отправлял столичные модные материи, шляпки, кружева и ленты. «Зная, что Олинька любит помаду и хорошие башмачки, я послал их вместе с бисерными иголками», — сообщал он в очередном письме. «Смею вас уверить, что брат, отец и друг соединены для вас в одном лице», — повторял он и, выполняя последнюю волю отца не уставал заботиться о близких, проявляя сердечную сыновнюю и братскую любовь.

Будучи в совсем еще молодых летах, когда естественно стремление выглядеть привлекательно, Чижов думал о себе в последнюю очередь. На свою первую лекцию он явился в старой студенческой форме, так как не имел средств на приобретение мундира. «Престижу профессорского звания грозил конфуз, — писал по этому поводу один из его первых биографов, — и профессора тут же собрали между собой необходимые средства к его обмундированию до исходатайствования аванса»[22].

В августе 1833 года профессор университета Д. С. Чижов, однофамилец Федора Васильевича, выхлопотал ему от попечителя учебного округа С. С. Уварова ежегодное, в течение трех лет, пособие по 150 рублей с тем, чтобы молодой ученый имел возможность заниматься наукой, не отвлекаясь заботами о заработке.

В 1836 году Чижов публикует, а затем и успешно защищает диссертацию «Об общей теории равновесия с приложением к равновесию жидких тел и определению фигуры земли».

«Я защитил публично свое рассуждение, — торжествуя, сообщает он родным, — собралось публики человек 600, человек 80 генералов со звездами, и я при своей робости природной нисколько не сконфузился, защищал и спорил как нельзя лучше. Под конец поутомился. Попечитель приметил и прекратил спор. На другой день он сделал обед, где пили за мое здоровье».

Чижову присваивается ученая степень магистра философии по отделу физико-математических наук, он получает должность профессора при Петербургском университете с жалованьем 600 рублей в год и чин надворного советника, который, согласно Табели о рангах, соответствовал армейскому званию подполковника. Его положение становится как никогда прочным, быт налаженным, будущее представляется определенным и не подверженным никаким ударам судьбы. «… По убеждению моему нигде я не буду поставлен так на своем месте, как здесь, — уверяет он одного из своих корреспондентов, — занимаясь с любовью в моем кабинете, я хожу в университет как бы для отдыха, дружески беседовать со студентами о том, что я делаю, и передавать им плоды трудов своих. Сыщите, если можете, положение, которое было бы лучше моего»[23].

Он казался друзьям прагматиком, с ясным умом и холодным логическим мышлением. Однако уже к 1840 году замкнутость избранного Чижовым поприща ученого-математика перестает удовлетворять пробудившемуся в нем стремлению к общественной значимости. Интересы его обращаются к области гуманитарных знаний — к занятиям словесностью, историей, философией, политикой. «Дело литератора всего ближе ко мне, — решает он, — я чувствую… тайное желание играть роль, иметь значение»[24].

Он сближается с литературно-художественным миром Петербурга, в котором особо выделяет М. И. Глинку, Н. В. Кукольника, Ф. П. Толстого, посещает петербургские салоны, званые вечера, обеды, балы. «В среду я был на преогромном обеде, даваемом старику Крылову-баснописцу, — спешит сообщить он родным в Кострому. — <Крылову> исполнилось 70 лет и 50 лет его литературным трудам. Тут были все знаменитости столицы: все министры, все известные люди — Бенкендорф и другие, все литераторы… знаменитые живописцы, ученые, даже славные актеры»[25].

Теперь у Чижова масса литературных планов. Он пытается писать стихи; работает над психологическим романом, идея которого — «мать и сын: мать, живущая, дышащая детьми, и сын, обрекший всего себя нравственно и физически на служение матери»[26]; намеревается написать повесть, главным действующим лицом которой должен стать его «пятничный» друг Александр Никитенко[27].

В одном из писем к члену «пятницы» Ивану Гебгардту Чижов делится замыслом повести «Автомат», возникшим, очевидно, под впечатлением романа Мэри Шелли «Франкенштейн»: «Первая глава — лаборатория химика, работающего Автомат и его рассуждения, кого лучше сделать: мужчину или женщину. Вторая — он работает мужчину и размышляет, что лучше: сделать ли его красавцем или безобразным, — выбирает середину. Третья — оканчивает работу и ставит в него сосуд жизни с двумя отверстиями; чрез одно течет жидкость по всем частям тела и приводит их в движение. Описание всех этих ходов в четвертой главе. Пятая — другое отверстие, чрез которое течет жидкость к голове и заставляет думать. Шестая — сам Автомат, его описание и <то>, как устроен сосуд… Седьмая — химик-механик везет Автомат и выводит в свет. Далее несколько глав его светской жизни… Последняя — разрушение Автомата…»[28]

К сожалению, беллетристические задумки Чижова так и остались нереализованными. Судьба же многочисленных, написанных в конце 1830-х годов публицистических и критических статей, рецензий, научно-популярных обзоров, переводов книг и статей из области математики, механики, литературы, эстетики и морали была более успешной. Он публикует их как отдельными изданиями, так и помещает в различных столичных журналах и газетах, таких, как «Сын отечества», «Библиотека для чтения», «Журнал Министерства народного просвещения», «Русский инвалид», «Северная пчела». Сколь широким был разброс тем, на которые писал Чижов, видно из следующего, далеко не полного перечня его публикаций. Это и «Обозрение русских газет и журналов по части наук математических»; и рассуждение о «Паровых машинах»; и «Описание сеяльной мельницы, приспособленной к потребностям русского сельского хозяйства»; и «Критическое обозрение исторических сочинений по отечественной истории Данилевского»; и перевод с английского языка «Истории европейской литературы XV–XVI столетий» Галлама; и «Заметки об истории» французского историка Мишле; и составление «Жития святых Антония и Феодосия Печерских».

Оценив энциклопедизм познаний, плодовитость и энергию Чижова, Осип Иванович Сенковский, редактор популярнейшей «Библиотеки для чтения», первого русского толстого литературно-художественного журнала, организованного на чисто коммерческих началах, предложил Чижову стать его сотрудником. «Мне Сенковский предлагает, и это тянется уже давно, взять часть „Библиотеки для чтения“ на себя, это, может быть, доставит мне 3000 рублей в год», — сообщает он матери осенью 1838 года[29]. Однако это лестное предложение Чижов так и не принял, скорее всего, потому, что не решился еще окончательно порвать с университетом.

Глава третья

СОКИРЕНСКИЙ ПАНЫЧ

В 1840 году Чижов издал в Петербурге солидный труд под названием «Призвание женщины», при написании которого он использовал некий английский первоисточник. В этой книге за рассуждениями о роли женщины в семье, в государстве и шире — в истории человечества косвенно прочитывается его собственная трогательно-сыновняя привязанность и преклонение перед матерью, наставление на правах старшего брата сестрам, которые готовились стать преданными супругами и заботливыми матерями для своих будущих мужей и детей, подытожен многолетний опыт наставника и репетитора в домах петербургской аристократии и угадывается тот по-максималистски высокий нравственный идеал женщины, которую он, 29-летний молодой человек, способен полюбить и назвать женою.

В то время, когда едва ли не во всех дворянских семьях хорошим тоном считалось передоверять воспитание детей гувернерам-иностранцам, упреком сложившейся практике звучат написанные Чижовым в главе «О влиянии матери» строки: «Образование может быть прерываемо и часто может переходить из одних рук в другие, — воспитание же должно быть непрерывно… Кто лучше матери может научить нас предпочитать честь богатству и любить людей, как наших собратьев; кто больше ее научит уважать их, не словами, но собственным примером, и кто лучше возвысит нашу душу к единственному источнику добра бесконечного? Советы и наставления всякого воспитателя передаются памяти, мать <же> вырезает их на нашем сердце… Те религиозные и нравственные начала, какие <юноши> примут от матерей, они редко встретят в продолжение всей своей жизни; поэтому уже очевидна важность того, чтоб они оставались так долго, как только это возможно, под влиянием матери. Обыкновенно это делается наоборот, и мальчики гораздо ранее девочек оставляют благодетельную атмосферу любви и чистоты, которой окружает их семейственная, а более всего материнская привязанность. И потом мужчин называют холодными, суровыми, себялюбивыми!.. К чему сами матери спешат возложить на других приятную обязанность, назначенную им Провидением? К чему они, часто не вовремя, спешат вверять несформированный ум, не утвердившиеся понятия их сыновей постороннему влиянию учителей?»

И далее, в главе «Влияние женщин на общество»: «Жена, мать — в этих двух словах заключены приятнейшие источники человеческого счастья… Мужчина ждет признаний от взгляда женщины, советуется со своей женою и повинуется матери; он повинуется ей долгое время и после ее смерти, и понятия, от нее полученные, делаются его нравственными правилами… Человек не может унизить женщину, не впадая сам в унижение; он не может возвысить ее, не возвышаясь сам в то же самое время… Хотите ли узнать политическое и нравственное состояние государства, спросите, какую степень занимает в нем женщина…»[30]

Появление на книжных прилавках «Призвания женщины» не прошло мимо внимания столичной прессы. В частности, труд Чижова заметил и похвалил в «Отечественных записках» В. Г. Белинский. О том, что книга вызвала интерес в обществе, говорит и отрывок из письма Чижова к матери: «На днях меня просил познакомиться с собою граф Мордвинов[31]; я был у него, старик лет 90, он благодарил меня за „Призвание женщины“ и просил позволения перепечатать в числе 10 000 экземпляров. Мысль пустая, потому что и 500 еще не раскупили, еще не все издание окупилось. Но приятно видеть, что так ценят труд. На днях тоже Государь и Государыня говорили между собою об этой книжке, мне сказывал граф Бобринский[32], который бывает во Дворце очень часто».

Но была в Петербурге семья, чья высокая оценка книги была для Чижова особенно дорога и значима. В начале 1836 года по рекомендации попечителя Петербургского учебного округа К. М. Бороздина, шурина А. В. Никитенко, Чижов был приглашен подготовить некоего 16-летнего недоросля к поступлению в Петербургский университет. Мальчика звали Григорий Галаган. Он был высокого роста, по-юношески нескладен, с бледным лицом и выразительными карими глазами. Происходил из одного из самых знатных и влиятельных семейств Малороссии, которое владело множеством имений, родовых и благоприобретенных, в Черниговской и Полтавской губерниях. По линии отца, Павла Григорьевича, его предком был полковник из запорожских казаков Игнатий Иванович Галаган. Герой войны России со Швецией, он отказался поддержать изменника Мазепу, перешедшего на сторону Карла XII, получил ранение в сражении под Полтавой и впоследствии участвовал в походе на Астрахань и Персию.

Его мать, Екатерина Васильевна, урожденная Гудович, принадлежала к польской дворянской ветви этой фамилии, внесенной в VI и I части родословной книги Виленской и Ковенской губерний. Переселившись в начале XVIII века в Малороссию, Гудовичи начали службу в казачьих полках. Дядя Екатерины Васильевны Иван Васильевич Гудович прославился в борьбе России с польскими конфедератами и турками. Император Павел I возвел его в графское достоинство, которое Александр I распространил в 1807 году на весь род Гудовичей.

Тогда Екатерине Васильевне минуло 22 года. Ее отцом был младший и наименее богатый из четырех братьев Гудовичей, Василий Васильевич, участник многих военных сражений, в том числе на Бородинском поле, — он владел лишь одним небольшим имением в селе Разрытом Мглинского уезда Черниговской губернии. Новоиспеченная графиньюшка давно вошла в возраст, когда для того, чтобы составить приличную партию, надо было выезжать в свет. Однако ее отец не имел достаточного состояния, чтобы жить в столице. Поэтому на семейном совете было решено перепоручить дочь заботам брата — графа Ивана Васильевича Гудовича, в то время фельдмаршала и главнокомандующего в Москве.

Во время нашествия французов, когда Наполеон подходил к Первопрестольной, Екатерина Васильевна была вынуждена спешно переехать в Петербург к другому своему дяде, графу Михаилу Васильевичу Гудовичу. Именно здесь через два года на одном из балов она встретила Павла Григорьевича Галагана, недавнего выпускника Горного института, служившего в Иностранной коллегии. Молодые люди понравились друг другу, и вскоре была сыграна свадьба. Причем одного из самых богатых землевладельцев Малороссии вовсе не смутила разница в возрасте с невестой — он был младше Екатерины Васильевны на целых восемь лет. Уволившись со службы, Павел Григорьевич увез супругу на Украину.

Первых троих младенцев Галаганы потеряли. Затем в 1819 году у них родился сын Григорий, а спустя четыре года — дочь Мария. Когда дети подросли, родители решили дать им образование в столице. Но по дороге в Петербург, в 1834 году, Павел Григорьевич умер.

И до этого будучи примерной матерью, никогда не перекладывавшей воспитание детей на залетных гувернеров, Екатерина Васильевна, оставшись вдовой, буквально растворилась в сыне и дочери. Глубоко верующая, она сумела привить детям религиозные и нравственные начала, которые затем им предстояло развить в самостоятельной жизни. Она высоко ценила и охотно читала вслух малороссийские вирши, поэмы, «пиесы», знала наизусть всего Котляревского и, обладая приятным голосом, с удовольствием музицировала, пробуждая в детях любовь к украинским народным песням.

Для приготовления сына к поступлению в университет требовались профессиональные педагоги и репетиторы. К тому же Екатерина Васильевна стала опасаться, что Григорий, отгороженный от мира материнской любовью и заботой, с вечно хлопочущими вокруг него крепостными «мамушками» и «нянюшками», за недостатком мужского воспитания вырастет слишком изнеженным. Она обратилась к авторитетным знакомым, рекомендациям которых можно было всецело доверять, и вскоре в ее петербургском доме один за другим стали появляться учителя истории, русской словесности, иностранных языков, точных наук, музыки, рисования. Одно время математику и физику преподавал некий француз Сюби. Но вскоре его сменил Федор Васильевич Чижов, встреча с которым произвела, по словам близко знавших Галаганов людей, «настоящий переворот в судьбе Григория»[33].

Уроки Чижова не ограничивались преподаванием математики и физики. Они стали для подростка настоящей жизненной школой. Прирожденный педагог, Чижов постоянно возбуждал в своем питомце деятельность мысли, которую ненавязчиво направлял к исканию идеала. Он прививал своему ученику привычку к самообразованию, любовь к литературе и искусству, воспитывал в нем жажду общественного служения, приучал к нравственной оценке своих поступков. Последнему как нельзя лучше помогало ведение дневника. Именно под влиянием Чижова Григорий начал делать ежедневные записи. «<Поначалу> я писал машинально, по внушению Федора Васильевича», — признавался он[34]. Благодаря этим бесхитростным заметкам, отражающим обезоруживающую искренность их автора, сегодня мы можем проследить, как развивались взаимоотношения ученика и учителя.

1836 год, 19 февраля: «Сегодня поутру Чижов дал мне урок физики. Как хорошо он толкует! Он прошел в один урок то, что я с Сюби прошел в пять…»

23 февраля: «По утру, в 8 ½ час., я с Сюби отправился к доброму[35] Чижову; оттуда с ним в университет, чтоб смотреть физические опыты… презанимательные и прелюбопытные. Сверх того, Чижов показал нам почти все кабинеты, университетскую библиотеку и церковь».

4 марта: «Сегодня был у меня Чижов. Что за прекрасный человек и учитель! Он у меня просидел от 8 ½ до 11 ½. Час с четвертью занимались тригонометриею, проходили синус, тангенс и проч.; потом разговаривали. Он мне говорил, какие его планы для будущности. О! он верно прославится, и я приготовляюсь писать его биографию. Мне так понравились эти высокие планы, что… что… право, стала завидна его участь».

1838 год, 13 января: «Чрезвычайно загадочный для меня человек есть Федор Васильевич. Его философия, его ум, его физические страсти, даже потому что он имеет на голове горб больше, нежели у Сократа, его необыкновенная жизнь, — все это заставляет меня думать и быть иногда уверену, что он человек необыкновенный, рожденный, чтобы быть великим!.. он должен принесть пользу человечеству и тем обессмертить свое имя; он рожден, чтобы быть одним из великих представителей нашего века и, судя по направлению его ума, подвинуть философию и религию на высшую ступень…»[36]

Подобные отзывы о Чижове как о будущей знаменитости, которой суждено обессмертить свое имя, нельзя приписать одной лишь преувеличенной восторженности, свойственной юности. Характерно, что таковым было восприятие молодого профессора многими из окружавших его в то время людей [37]. Его обожали студенты, ценили коллеги по университету. От него исходило нечто, что сегодня бы мы назвали «пассионарностью». Когда Чижов на некоторое время был командирован в Смоленск и ему пришлось квартировать в доме местного помещика, он сумел так себя зарекомендовать, что сын хозяина, находившийся по малолетству в загородном имении, спустя много-много лет вспоминал: «… Отец, возвращаясь, много рассказывал о Федоре Васильевиче… Я не видал Чижова, но помню, что отец был от него в восторге и постоянно пророчил ему какую-то великую будущность»[38].

Чижов сразу оценил прекрасные нравственные задатки Григория Галагана, его чистое и благородное сердце. Тем более что ему, как педагогу, было с кем сравнивать: его попечению в разное время были вверены Сергей Кочубей, братья Бобринские и некоторые другие юные представители звучных в России фамилий. К сожалению, в этих подростках Федору Васильевичу не удалось нащупать тот духовный стержень, в формировании которого на ранних этапах развития личности непременно участвует мать и который впоследствии обрастает, подобно мускулам, системой образования, привносимой извне учителями. Потому, познакомившись с Балаганами, он отдал должное умной, доброй, заботливой Екатерине Васильевне, с ее жертвенной любовью к детям; в ней он увидел тот почти совершенный идеал женщины-матери, который сложился a priori в его представлении. Вскоре в значительной степени благодаря общению с этим малороссийским семейством, вошедшим в круг наиболее близких для него людей, Федор Васильевич напишет давно вынашиваемый им труд «Призвание женщины».

Галаганы, со своей стороны, были буквально очарованы Чижовым. Григорий, поступив осенью 1836 года на юридический факультет Петербургского университета, сдружился со своим учителем настолько, что с разрешения матери поселился в снимаемой Федором Васильевичем квартире — в доме Лодера на Первой линии Васильевского острова, неподалеку от университета. Живя бок о бок со своим питомцем, Чижов по-братски его опекал и даже разработал целую программу, направленную на исправление таких слабых сторон его характера, как лень, недостаток воли и прилежания.

Мудрый наставник владельца обширных земельных угодий и нескольких тысяч крепостных крестьян немало времени отводил беседам о социальной справедливости, о том, как лучше распорядиться судьбою данным богатством, учил презирать роскошь и пустоту светской жизни. И молодой человек постепенно приходил к выводу, что принятые в его среде знаковые символы, свидетельствующие о принадлежности к высшему сословию: дом-дворец с роскошью внешней и внутренней отделки, езда на рысаках по Невскому, ношение тончайшего белья и прочее, и прочее, — есть ничего не значащие условности, отнюдь не гарантирующие их обладателю ни подлинного счастья, ни самоуважения, ни признательной памяти потомков. «Вопрос: к чему… служит богатство? — размышлял он. — В положении Чижова человек, любящий науку, совершенно посвящает себя ей и тогда верно преуспеет… Следовательно, гораздо лучше быть в состоянии Чижова: он всегда прилично одет, всегда весел. Человек с его состоянием может давать бедным и помогать им, и эта жертва гораздо приятнее Богу, нежели жертва богача, который дает бедному от своего избытка»[39].

Галаганы настойчиво зазывали Чижова погостить у них на Украине, и летом 1838 года, во время студенческих вакаций, Федор Васильевич отправился вместе с Екатериной Васильевной и Григорием в одно из принадлежавших им многочисленных имений — село Сокиренцы Прилуцкого уезда Полтавской губернии.

Имение с первого взгляда поразило Чижова как своими масштабами, так и совершенной гармонией архитектурных форм с окружающей природой. Расположенное в пятидесяти верстах от Прилук, оно представляло собой большую старосветскую усадьбу с каменными воротами и флигелями для прислуги вдоль подъездной дороги, с просторным панским двухэтажным домом, опоясанным могучими трехсотлетними дубами, оставшимися от когда-то бывшего здесь леса. С балкона, декорированного портиком и колоннами, вел многоступенчатый спуск к лужайке, балюстрада которого была увенчана мраморными вазами и статуями… Когда в середине 1850-х годов Сокиренцы посетит Иван Сергеевич Аксаков, в письме к родным он так опишет свое впечатление от усадьбы и «великолепного замка» Галаганов: «Взглянув на дом и на сад, я сказал Галагану, что он не пан, а лорд Галаган, что его очень смутило и заставило оправдываться. В самом деле, я думаю, и герцог Девоншир был бы доволен здешним местом… Я не видал ничего лучше…»[40]

Галаганы любили Сокиренцы до самозабвения, и их восторженность передалась Чижову. Григорий, сопровождая Федора Васильевича в его первых прогулках по имению, выказывал похвальную осведомленность относительно исторического прошлого и настоящего имения и отвечал на расспросы с исчерпывающей полнотой. Сокиренцы площадью в 140 десятин (80 десятин под садом и 60 под парком) были получены более века назад его прадедом полковником Игнатием Ивановичем Галаганом от самого Петра I в качестве награды за взятие в плен шведского отряда вместе со всей армейской казной.

Поначалу усадебный дом был построен во вкусе Людовика XVI, но при этом имел и некоторые приметы типично малороссийского «будинка». Так, к примеру, одна из комнат в нем была «о трех стенах», а четвертая, со стороны сада, отсутствовала вовсе. Рядом был разбит цветник, окруженный решеткой, и от него шла весьма оригинальная аллея, кончавшаяся большим, «в помпеевском вкусе», павильоном для увеселений — «залой».

Вступив в права наследования в 1823 году, отец Григория Павловича Павел Григорьевич Галаган, человек вполне европейский, хорошо образованный и большой эстет, затеял преобразование усадьбы в духе нового времени. Он пригласил привезенного из Саксонии соседом по Лохвицкому уезду графом Милорадовичем ученого садовника Бистерфельда и поставил перед ним задачу: переделать прежний, во французском вкусе, регулярный сад — в сад английский, романтический, близкий к природе. Одновременно из Москвы был выписан известный архитектор Дубровский. За три года он построил на новом месте дом в «имперском», классическом стиле, а старый, «предковский дворец», был впоследствии разобран. Остались лишь вековые дубы, окружавшие его, да липы и клены в несколько обхватов. Дворцово-парковый ансамбль включал каменную церковь, мост через лощину, башню в готическом стиле, гроты, беседки, оранжереи, дороги для прогулок в экипажах.

В одном из урочищ обширного сада Григорий подвел Чижова к исполинскому клену. Под его кроной мог разместиться целый батальон солдат: от одного края ветвей до другого было 42 шага в поперечнике!

Неподалеку, в низине, у пруда, стоял «священный дуб» с вросшим в него со времен казачества образом. Никто из старожилов не мог объяснить, как икона туда попала, но доподлинно было известно, что она уже не единожды затягивалась дубовой корой, и ее вновь и вновь приходилось вырубать из древесного плена.

Весь строй жизни в имении был благочестивым, скромным, даже строгим. Ежедневно Екатерина Васильевна приходила к могиле мужа, нередко в сопровождении детей. Фамильный склеп Галаганов находился в одном из дальних уголков сада. Над ним в скором времени должна была быть возведена пятиглавая церковь во имя святых апостолов Петра и Павла.

Мать и сын, казалось, стеснялись своего богатства. В доме не было показной роскоши. Вся роскошь, подчеркивали они в разговорах с гостями, — в саду. При этом особо пояснялось, что сад образцово содержится не «панщиной» (барщиной), а наймом, — вольнонаемный труд был в то время явлением чрезвычайно прогрессивным.

Другой гордостью Галаганов был оркестр, славившийся далеко за пределами Полтавщины. Многие крепостные музыканты, входившие в его состав, были учениками лучших педагогов Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатерина Васильевна вела огромное хозяйство единолично. Она была приветлива и любезна с крестьянами, все исполнялось по ее воле и приказанию, отдаваемому самым кротким и ласковым голосом, и никто не осмеливался ее ослушаться. Понемногу она вводила сына в дела управления имениями. Григорий был горд и счастлив. Ему казалось, что крестьяне, участь которых вручена Галаганам по Промыслу Божиему, не могут испытывать к своим хозяевам иных чувств, кроме любви и благодарности. «Здесь всё наше, ни одного человека не видно чужого, — громко восклицал, обращаясь к Чижову, Григорий, театрально разводя руками. — И как приятно, когда всё это нас любит, к нам привязано…»[41]

Однако на деле не все оказалось так идиллично. Стали поступать жалобы на плутовство и злоупотребления деревенской администрации, и тогда юный помещик закипал в негодовании, изливая свои чувства в откровенных беседах с наставником: «О, как я с нетерпением жду того времени, когда выйду из университета и когда маменька даст мне власть над деревенскими старостами, — эти бестии у меня не найдут уголка; я явлюсь для них тираном и, напротив, буду заходить в избы крестьян, буду их расспрашивать, они будут меня любить!»[42]

Судя по дневнику Григория Галагана, который он продолжал вести по настоянию Чижова, в его душе и поступках постоянно присутствовало раздвоение. Мятущийся дух пытался выйти на прямую жизненную дорогу, но вместо этого то и дело был терзаем и сбиваем с толку внутренними борениями и противоречиями. Нередко в его словах и делах проступал малоприятный образ «сокиренского паныча», владельца четырех тысяч (а с получением в будущем наследства бездетного дяди Петра Григорьевича Галагана — и семи тысяч) крепостных крестьян. «Стыжусь написать в журнале, что чувствую, — признавался он, — потому что нахожу эти чувства не совсем похвальными и плодами пустого и сильного тщеславия. Мне страх как приятно делать вид господина и господина-деспота, важничать перед мужиками, которые ходят вслед, чтобы на меня насмотреться или чтобы подать жалобы, искать милости. Мое сердце бьется приятно, когда толпа мужиков мне низко кланяется и я гордо мимо них прохожу и благосклонно отдаю им их поклоны легким киванием головы. Какое тщеславие! Но вместе с тем, как это льстит бесхарактерной душе!»[43] Видя в своих крепостных «детей малых», он считал, что примерным наказанием вправе устрашать дворню, велеть высечь провинившегося мужика за пьянство, раздавать направо и налево пощечины… Но проходили первые минуты ярости, и он тут же, спохватившись, уже корил себя за «панычевские наклонности», припоминая советы «мудрого Федора Васильевича», пытался поставить себя на место крепостного крестьянина, «влезть в его шкуру»: «Я бы ненавидел моего помещика от того только, что он мой неограниченный господин, что я принадлежу ему…»[44]

Как ученик народолюбца Чижова, он начинал задумываться над тем, как облегчить участь «крепостных рабов», извлечь пользу из своего привилегированного положения для ближнего, сделать как можно больше добра, оправдать свое богатство перед своею совестью. Но по молодости лет подобные размышления чаще всего выливались не в конкретные дела, а в банальные сетования на свою «жестокую судьбу» барина: «Я сегодня нечаянно подслушал разговор людей, т. е. лакеев, между собою; они говорили о нас, но я ничего не мог расслышать… С этой минуты у меня возросла ужасная жажда узнать, какого они все обо мне мнения. Что, если они меня не любят? Это ужасно! Зачем я, презренное существо, родился, чтобы сделать столько несчастных?.. О жестокая судьба! Зачем вложила ты меня в недра жены богатого помещика? Зачем я осужден быть невинным виновником несчастия стольких людей? О, лучше я желал бы быть бедным, нищим, разбойником…»[45]

Пройдет не один год, прежде чем благодаря урокам о социальном равенстве, преподанным Чижовым, Григорию Павловичу Галагану удастся выработать из себя лишенного сословных предрассудков носителя истинного просвещения, устроителя судеб крепостных крестьян Украины и его имя станет в этих краях вровень с именем его учителя…

Посетив впервые Сокиренцы, Чижов навсегда полюбил этот край, с его плетнями и садками, пряным запахом белой акации и неумолкаемыми соловьиными переливами. Украина так подействовала на него, что по возвращении в Петербург он подверг пересмотру свою, казалось бы, устоявшуюся жизнь университетского профессора, сулившую в ближайшем будущем новый взлет в профессиональной карьере. Его неодолимо влекла свобода, возможность всецело посвятить себя литературной деятельности. Если прежде, в занятиях точными науками, им руководило стремление познать фундаментальные законы физического строения мира, то отныне его главным увлечением становится история изобразительных искусств, в изучении которой ему виделся «один из самых прямых путей к изучению истории человечества».

Летом 1840 года Чижов совершил непрактичный с точки зрения окружающих шаг — под предлогом ухудшения здоровья он оставил преподавательскую деятельность (официальное увольнение из Министерства народного просвещения последует только в 1845 году). «Слава Богу, или не слава Богу, но лекции закончились, — с легкой грустью записал он в своем дневнике. — Прощай математика, ex profession, прощай моя добрая демократическая наука»[46].

Едва освободившись от тяготившей его повинности еженедельного присутствия в университете, он ненадолго заехал к родным в Кострому и затем вновь поселился в гостеприимных Сокиренцах, где неожиданно для себя остался до лета следующего года. Кроме желания вволю пожить в полюбившихся ему местах, он хотел здесь основательно подготовиться к предстоящей совместной с Галаганами поездке за границу с целью сбора материалов для будущего искусствоведческого исследования. В благословенной малороссийской глуши он мог погрузиться в изучение основ социологии и истории искусств. Благо, нужные книги были под рукой — в богатом книжном собрании хозяев имения.

К этому времени Григорий Галаган окончил курс юридических наук и, не желая долее задерживаться в северной столице, чей климат для него был «подобен яду», поспешил на милую его сердцу родину, входить в права полноправного хозяина галагановской «маетности».

В Сокиренцах Чижов близко сошелся с родственниками Галаганов, многие из которых в той или иной степени сыграют важную роль в его дальнейшей жизни. При нем совершилась помолвка и свадьба сестры Григория, 17-летней красавицы Марии Павловны и юного графа Павла Евграфовича Комаровского, сына генерала от инфантерии, командира корпуса внутренней охраны Его Императорского Величества Николая I графа Евграфа Федотовича Комаровского. Брат Павла, адъютант принца Евгения Вюртембергского, впоследствии член Комитета иностранной цензуры граф Егор Евграфович Комаровский, был женат на сестре поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова, Софье Владимировне, а его сестра, графиня Анна Евграфовна — которой сам Александр Сергеевич Пушкин посвятил стихи «В младенчестве моем она меня любила…», была замужем за генерал-адъютантом, будущим военным губернатором Казани и сенатором Сергеем Павловичем Шиповым. Пройдет двадцать лет, и с братьями Шиповыми, особенно с Александром и Дмитрием Павловичами, крупными костромскими помещиками и заводчиками, будет связано начало предпринимательской деятельности Чижова.

Граф Павел Евграфович Комаровский, землевладелец Орловской губернии, служивший в гвардии, после женитьбы вынужден был выйти в отставку и остаться жить в Сокиренцах, так как его супруга Мария Павловна была настолько привязана к матери и брату, что ни за что не хотела покидать родной кров. Нередко во время домашних концертов в доме тещи граф исполнял на церковном органе, возвышавшемся в огромной бальной зале, сложные полифонические произведения Баха и Генделя.

Здесь же, в зале, стоял хороший рояль, на котором любил играть частый гость Сокиренец Николай Аркадьевич Ригельман, кузен Григория и Марии Галаганов. Его мать Прасковья Григорьевна Галаган была замужем за помещиком Черниговской губернии, обрусевшим немцем Аркадием Александровичем Ригельманом. Николай Аркадьевич был замечательным музыкантом, отличавшимся виртуозным исполнением классических фортепьянных фантазий. Но нередко в часы досуга, когда кто-нибудь из хозяев, их родственников или друзей вдруг затягивал малороссийскую песню, он охотно подсаживался к роялю и начинал аккомпанировать, причем в его исполнении знакомые народные напевы звучали особенно задушевно. Так что даже не имевший музыкального слуха Чижов и тот, нисколько не конфузясь, не мог удержаться и, подчас не зная слов, старательно, как мог, включался в мелодичное многоголосье.

По соседству с Сокиренцами находились имения сыновей родной сестры Екатерины Васильевны Галаган — Анастасии Васильевны Маркевич, урожденной графини Гудович. Она вышла замуж за генерал-лейтенанта Андрея Ивановича Маркевича, директора 2-го кадетского корпуса, автора многочисленных трудов, посвященных морской и сухопутной артиллерии. Их первенец, Николай Андреевич Маркевич, жил от Сокиренцев верст за сорок, в имении Туровка. Поэт, музыкант, историк, статистик, табаковод, Николай Андреевич в молодости был знаком с Александром Сергеевичем Пушкиным и его дядей Василием Львовичем, водил дружбу с Михаилом Ивановичем Глинкой, Дельвигом, Баратынским, Жуковским. Ему посвятил стихотворение «Бандуристе, орле сизий!» Шевченко. В его усадебной библиотеке хранилось несколько тысяч старинных рукописей, положенных им в основу 5-томного труда по истории Малороссии.

В отличие от старшего брата Николая, младший Михаил никакими особыми талантами не блистал. Он начал военную службу в 1824 году рядовым в Новоингерманландском полку, через восемь лет вышел в отставку в чине штаб-ротмистра и какое-то время состоял прилукским уездным предводителем дворянства. Принадлежавшая ему усадьба была всего в пяти верстах от Сокиренец, в селе Восковцы, и он по-соседски приятельствовал с. Григорием Галаганом.