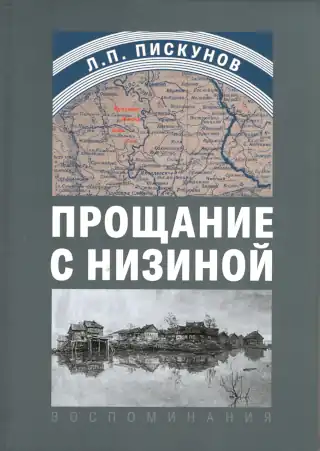

«Прощание с низиной»

Вышла в свет книга о костромской Атлантиде

Многие ли из тех, кто рыбачит или отдыхает на Костромском водохранилище, знают, что под гладью этих вод когда-то кипела совсем иная жизнь? Не рыбья. Человеческая. По-сельски основательная. Люди женились, рожали детей, занимались хозяйственными делами, охотой и рыбалкой, строили необычные дома и бани на сваях. А потом это все исчезло. И осталось только в сердцах и душах жителей девятнадцати затопленных деревень. Да в воспоминаниях, написанных уроженцем деревни Вёжи Леонидом Петровичем Пискуновым. Совсем недавно вышла его книга «Прощание с низиной».

У Валентина Распутина – «Прощание с Матёрой», у Леонида Пискунова – «Прощание с низиной». Там и там исконно обжитые селения ушли под воду при возведении грандиозных плотин на реках. У писателя Распутина – пронзительное по нравственному накалу художественное произведение, у нашего земляка – удивительные по охвату и глубине документальные свидетельства и живой голос человека, потерявшего малую родину.

Судьба привела

Краевед Николай Зонтиков, замечательно написавший об авторе этих воспоминаний, указал на промыслительные моменты в жизни Леонида Петровича. Первый – возвращение раньше срока (из-за травмы) в родные Вёжи со службы в армии. Если б вернулся на два года позже, то деревня была бы уже под водой. И не увидел бы, и не рассказал, как происходило прощание и переселение. Второй – встреча с журналистом Владимиром Шпанченко. Тут история такая. Леонид Петрович пришёл в редакцию «Северной правды» уже под конец рабочего дня с гневным письмом по поводу неразберихи с документами для пенсии (архив из конторы колхоза в спешке перед выселением деревни был сожжен). Из сотрудников в редакции был только Владимир Алексеевич, к нему и направила позднего визитера вахтерша. «Костромской Дюма» (так называли Шпанченко), узнав из каких мест родом посетитель, стал про них расспрашивать. Дело кончилось тем, что журналист посоветовал непременно эти воспоминания записать, а Леонид Петрович пообещал и в долгий ящик дело откладывать не стал. Как заметил краевед, даже подумать страшно, что Пискунов мог попасть к другому сотруднику газеты, который просто опубликовал бы в газете его письмо, а Леонид Петрович как мемуарист так бы никогда и не состоялся. Надо сказать спасибо самому Николаю Зонтикову и возглавлявшей Костромское отделение Всероссийского фонда культуры Антонине Соловьевой, ибо без их поддержки уникальные воспоминания могли остаться только газетной публикацией.

Где жил Мазай

Я не знаю, учат ли наизусть нынешние школьники дивное стихотворение Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». И есть ли оно вообще в школьной программе. Мы, к счастью, учили. Нет в русской литературе урока более бережного и разумного отношения к природе, чем эта с юмором рассказанная история спасения зайцев. А спасал их Мазай в родных местах Леонида Пискунова! Сказочной по природным богатствам и красоте землёй пожертвовали «ради прогресса». Сейчас бы здесь мог быть уникальный природный заповедник. «Вряд ли в европейской части России найдётся ещё 2-3 таких своеобразных уголка. Ну а уж в наших близлежащих областях, я точно уверяю: нет, не встречалось» – пишет Леонид Петрович. Самобытность этого уголка костромского Заречья определялась его географическим положением – низинным рельефом и наличием множества водоемов. По территории низины протекали реки Кострома, Соть, Касть, Узакса со множеством притоков. А сколько было озер – Каменик, Идоломское, Великое, Ботвино, два озера Поповы, Боранское, Першино, Семёново, Красное, Грясково… В весеннее половодье Вёжи и другие окрестные селения превращались в деревенскую Венецию, вода заливала волость почти полностью и стояла около двух месяцев. Населённые пункты, которые располагались исключительно на возвышенностях, в ту пору превращались в острова, и до них добирались на лодках. По причине затопления бани, находившиеся всегда под деревней, стояли на высоких сваях. На сваях была построена и деревянная церковь Спаса Преображения в соседнем селе Спас, впоследствии перевезенная на территорию Ипатьевского монастыря и сгоревшая при невыясненных обстоятельствах. По причине долгих затоплений жители занимались не традиционным хлебопашеством, а выращивали на тучных землях хмель. Вот как писал о деревне старого Мазая поэт Некрасов: «Летом ее убирая красиво, исстари хмель в ней родится на диво». Славилось и тамошнее сено из разнотравья, выросшего на заливных лугах. В былые времена его поставляли даже в царские конюшни.

Место притяжения писателей

1930-е гг.

И конечно, рыболовство и охота! Благодаря обилию лесов, озёр и болот низменный край являлся местом притяжения для многих писателей, любивших охоту. Уже в советские времена приезжали сюда поохотиться А.С. Новиков-Прибой, М.М. Пришвин, С.В. Михалков… Собирался приехать сюда на охоту сам председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, да что-то его задержало. Леонид Петрович рассказывает, что по большей части местные охотились только на уток, и эта охота не была промыслом, а как бы забавой и отдыхом: «В каждом втором или третьем доме в зиму содержались по 3-4 подсадные утки для весенней охоты на селезней». Сам он тоже был знатным рыболовом и охотником. Сколько точных профессиональных подробностей в его повествовании об этих и других деревенских промыслах – сыроварении, плетении лаптей и корзин, ткачестве, сетевязании!

Тоска по родному дому

Мемуары Пискунова – поистине настоящая энциклопедия всей Вежевской округи периода с конца девятнадцатого века до середины двадцатого. Подробно и занимательно автор поведал об истории и повседневной жизни своей деревни – о том, почему вежане оступились от строительства церкви Преображения в своей деревне, как праздновали Ильин день, о свадьбах-женитьбах, о трудах и праздниках, о судьбах и характерах земляков (колоритно, правдиво, тепло), о том, как жили в тяжелые и переломные годины – революции, НЭПа, коллективизации и раскулачивания, войны с фашизмом. Им составлен список всех вежан, ушедших на фронт, вернувшихся и погибших. О кончине Вёжей, о подготовке ложа будущего моря и переселении людей Леонид Петрович рассказывает просто, без надрыва, но заключительные слова сильнее всякой публицистики: «Переселившись на новые места, многие так и не смогли прижиться, а кто-то быстро адаптировался к новой обстановке и зажил нормальной жизнью. Но с кем бы я ни разговаривал, всех одолевала тоска по родному дому, краю, людям, с которыми разлучила жизнь». Хотела бы привести слова Антонины Соловьевой: «Книга Леонида Петровича Пискунова – не только энциклопедия. Это признание в большой любви, выражение непреходящей благодарности и глубокого уважения к земле, на которой вырос он и его родные, к людям, среди которых жил и трудился с самых малых лет, сердечную память о которых пронёс через всю жизнь. Его повествование порой проникнуто удивительной поэзией, которую и у “настоящих” писателей зачастую днём с огнём не найти».

Воспоминания Леонида Пискунова написаны в разное время и были опубликованы в серьёзных изданиях. А вот сейчас всё собрано «под одной крышей», в книгу вошли новые тексты воспоминаний, документы. Особую ценность представляют многочисленные фотографии, запечатлевшие лица сельчан, великолепные крестьянские строения, храмы, панорамы сел и деревень, самые разные моменты из жизни вежан. Выходу книги «Прощание с низиной» мы обязаны нашему земляку и разностороннему человеку Константину Сезонову – инициатору издания, взявшему на себя хлопоты и основные расходы по изданию книги. Она стала подарком к 91-летию летописца Вёжей.

Костромская народная газета. – 2021. – № 36 (8 сент.). – С. 4.

Вот как надобно писать!

В областной универсальной научной библиотеке состоялась очень душевная встреча с Леонидом Пискуновым, 91-летним автором недавно вышедшей книги «Прощание с низиной».

Леонид Петрович написал свои воспоминания о костромской Атлантиде – чудесном уголке нашего края, попавшем под плановое затопление при создании Костромского водохранилища. А читать их сплошное удовольствие, несмотря на весь драматизм происходивших тогда событий. «Вот как надобно писать!» – так и хочется воскликнуть вслед за Пушкиным, восхитившимся книгой Ишимовой по истории России для детей. Увлекательность и непринужденность повествования, живой язык, сердечность каждой строчки – все это вкупе с уникальным документальным материалом (память у автора потрясающая) делает книгу бесценной.

Краевед Николай Зонтиков выразил уверенность, что мемуарные труды Леонида Петровича войдут в золотой фонд краеведения. Как была придумана обложка-перекличка с пачкой папирос «Беломорканал» и почему он просто не мог не издать эту книгу, рассказал собравшимся Константин Владимирович Сезонов.

За удивительные воспоминания Леонида Петровича благодарили все без исключения, в том числе и его земляки из соседних деревень, тоже ушедших под воду. «Народ был очень дружный. Наверное, сплачивало то, что все занимались одними делами. Воровства, пьянства в деревнях фактически не было. По рассказам старожилов, если кто был уличён в воровстве, то на него вешали старое тряпьё, на голову – картофельную ботву и водили по деревням. После такого позора за прежнее он уже не брался. Дома у нас не запирались, что по нынешним меркам необъяснимо», – вспоминал Борис Константинович Меньков.

«Фотографий было море, целый альбом. И они просто лежали, а сейчас благодаря книге Леонида Петровича они стали жить», – делилась радостью Вера Николаевна Орлова, внучка Алексея Ивановича Ленёва, автора множества снимков, запечатлевших прежнюю жизнь низины.

Антонина Васильевна Соловьева внесла несколько предложений – ввести книгу Пискунова в курс школьного краеведения, сделать ее предметом обсуждений в библиотеках области и подарить один экземпляр с автографом Леонида Петровича нашему губернатору, который как историк должен оценить значение этого труда и поручить департаментам культуры и образования издать его большим тиражом. Надо, чтоб книга попала в школы и библиотеки всей области!

И ещё одно предложение сотрудникам музея-заповедника – обратить внимание в мемуарах на подробные описания деревенских чайных, по которым было бы хорошо воссоздать такую же чайную в музее деревянного зодчества. Вот бы порадовались туристы!

Диалектолог, профессор КГУ Нина Семёновна Ганцовская считает, что на основании воспоминаний Леонида Пискунова надо сделать диалектологический словарь костромской низины.

Как сказал сам Леонид Петрович, вся наша жизнь состоит из случаев. Похоже, случаи благоволят к тем, кто умеет ими распорядиться. А то, что мемуары нашего земляка будут интересны и тем, кто сейчас ходит только пешком под стол, никто не сомневается.

Алевтина Новикова

Фото автора

Костромская народная газета. – 2021. – № 38 (22 сент.)

Опубликовано: