Восемь человек детей было в семье. Папа уехал в Питер на заработки, мама была в колхозе. Папа там работал и высылал нам деньги и посылки. Ведь тут ничего не было, но мы жили подходяще. Как только детям исполнялось 18, папа брал их к себе в Питер и устраивал на работу. Так что все вместе мы никогда не были. Папа был столяр-отходник. Он жил у сестры в квартирке в Питере, а мама здесь. Мы все хотели переехать туда, а он сказал, что надо ещё подождать годик, тогда купим квартиру под Ленинградом и переедем. Но началась война.

История села Михайловское уходит в древнерусские времена. Первое упоминание о нём относится к началу XVI века. Тогда, в 1533–1537 годах, Михайловское было центром поместья дворян Чередовых. Село соседствовало с горой Подшибель, на которую претендовали эти самые помещики; рядом была деревня Шокша и поместье некоего Василия Ивановича Кузьмина. В XVIII веке владельцем села Михайловское был князь Фёдор Алексеевич Голицын, брат воспитателя Петра I Бориса Алексеевича Голицына.

Под влиянием наступившего в 1919 г. соляного кризиса жители г. Солигалича вспомнили о своих соляных источниках. К 1919 году на Шешкове ручье в Солигаличе уцелели два колодезя, один на площади у самого каменного моста, а второй сажень на 70 ниже к р. Костроме. Этот второй колодезь давал воду для лечебницы, а излишек ее стекал по деревянному желобу в Шешков ручей. Вода этого колодезя считается слабее (содержит меньший % соли), чем в первом колодезе. Все бросились брать воду из первого колодезя, у моста. Берега ручья у моста высокие; колодезь глухой и закрытый, сруб к нему сделан из бревен, размером 1х1 сажень. Глубина его неизвестна. Вода вытекает из колодезя в ручей по деревянному желобу.

Многие ли из тех, кто рыбачит или отдыхает на Костромском водохранилище, знают, что под гладью этих вод когда-то кипела совсем иная жизнь? Не рыбья. Человеческая. По-сельски основательная. Люди женились, рожали детей, занимались хозяйственными делами, охотой и рыбалкой, строили необычные дома и бани на сваях. А потом это все исчезло. И осталось только в сердцах и душах жителей девятнадцати затопленных деревень. Да в воспоминаниях, написанных уроженцем деревни Вёжи Леонидом Петровичем Пискуновым. Совсем недавно вышла его книга «Прощание с низиной».

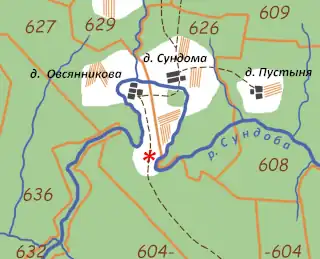

В пределах Идской волости, Чухломского уезда, Костромской губернии, имеются остатки старинного небольшого земляного укрепления. Укрепление это называется «Идское Городище». Оно находится почти в центре Идской волости, на реке Сундобе, в полуверсте от деревни Овсяникова. Местность, где находится городище, чрезвычайно живописная. С городища открывается чудный вид на окрестности. За рекой, с трех сторон, виднеется с городища сплошной лес, который тянется на несколько верст. В том месте, где находится городище, река Сундоба от деревни Овсяникова течет на запад и затем, сделав крутой изгиб, течет обратно на север, к деревне Овсяникову, образовав полуостров. Площадь полуострова, по крепостным документам, равняется одиннадцати десятинам. Городище находится на перешейке сего полуострова, в самом узком его месте.

Речь пойдет о нескольких поколениях одной семьи. О них я постараюсь рассказать, основываясь главным образом на бумагах всякого рода и фотографиях, которые постепенно накапливались в домашнем, семейном, архиве начиная с очень-очень далекого уже времени – с 80-х годов XIX столетия. Мои родные, оставившие мне эти документы, жили при царях и при советской власти в разных местах России – в провинциальных городах, сельской местности, Москве. Одних я хорошо помню, прежде всего, конечно, своих родителей. Они и теперь, как принято шаблонно выражаться, стоят перед моим «мысленным взором». О других я не раз от них же слышала. О третьих узнала лишь тогда, когда стала по-настоящему разбираться в том нагромождении разрозненных осколков прошлого, каким оказался мой семейный архив.

Биографии одной из первых в мире полярниц, костромички Нины Демме (1902–1977) хватит на несколько книг. Тут тебе и «Два капитана», и «Динка прощается с детством». А еще фильм – «Семеро смелых», снятый, кстати, в местах, которые исследовала Демме, – на Земле Франца-Иосифа. Нина Петровна была из той же редкой породы людей – сильных духом, отважных, свободолюбивых. Таким привычные рамки тесны. И они их раздвигали, тем самым двигая вперед эпоху.

Рукопись Л. Н. Казаринова (1871–1940) «Чухломская летопись с 1931 года», как и рукопись «Из моих воспоминаний за 50 лет, с 1880 г.», размещенная на сайте «Костромка» ранее, входит в состав небольшого (из 7-ми единиц хранения) личного фонда Л. Н. Казаринова в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Рукописи данного фонда относятся исключительно к последнему периоду жизни краеведа – от возвращения из ссылки в декабре 1933 г. до смерти в январе 1940 г., – причем в рамках этого периода крайние даты материалов фонда следует уточнить до нач. 1935 г.-сер. 1939 г. В 1940 г., в течение года после смерти краеведа, эти рукописи благодаря хлопотам его вдовы Юлии Вильгельмовны и близкого друга Василия Ивановича Смирнова, оказавшегося в результате ссылки в Архангельске, были переправлены в Государственный литературный музей, а оттуда в 1941 г. поступили во вновь организованный Центральный государственный литературный архив (ныне РГАЛИ).

Цель данной публикации – не столько внести вклад в изучение истории конкретной церкви, сколько продемонстрировать значимость консисторских следственных дел для церковного краеведения. Эти дела представляют собою единственный массовый вид источников, содержащий «живую» информацию о личностях рядовых клириков и их взаимоотношениях с прихожанами. Прочие виды источников для церковного краеведения – если массовы, то, как правило, являются «сухими» канцелярскими документами, а если содержат какую-либо обстоятельную информацию о личностях клириков и особенностях приходской жизни – то редки и носят, как правило, подцензурный характер. Между тем консисторские следственные дела до сих пор почти не востребованы исследователями.

В 2018 г. в Костроме прошли праздничные мероприятия, посвященные 50-летию творческой деятельности оркестра Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. В дни торжеств у ветеранов и музыкантов военного оркестра возникла идея создать книгу, рассказывающую об истории коллектива и его людях. Мысль была подхвачена автором, но возникли и весьма непростые для историка вопросы: что делать с достаточно большим историческим отрезком времени до 2006 года, когда академия была расположена в Москве?

Братья Чернецовы – Григорий Григорьевич (1802–1865) и Никанор Григорьевич (1805–1879) – совершили первое в России «художественное путешествие» по Волге, открыли в ней неисчерпаемый источник вдохновения для художников и своими многочисленными пейзажами и зарисовками волжских городов поставили «красоту неизглаголенную» русской земли в один ряд с классическими красотами Востока и Запада.

Из века в век ювелирное производство расширялось и совершентствовалось. Однако именно в период правления Романовых значительно разнообразится ассортимент выпускаемых изделий и число вовлеченных в процесс их производства людей. Начинают формироваться целые династии ювелиров (Ратьковы, Серебряниковы, Сорокины, Чулковы). Своеобразный расцвет данного промысла наблюдается со второй половины XIX в., когда в целом ряде сел и деревень Костромской губернии развивается крестьянское производство мелких серебряных и медных изделий (Сидоровское, Подольское, Здемирово и целый ряд других сел) и продолжается вплоть до революции 1917 г. Главным центром промысла становится с. Красное-на-Волге.

О благородной дворняге, верно служившей пожарной команде г. Костромы в конце XIX – начале XX веков, писатель Владимир Леонович нашёл сведения в одном из выпусков альманаха «Костромская земля». Историю Бобки-спасателя записал в своё время знаток старины Леонид Колгушкин. Владимир Николаевич загорелся идеей увековечить в бронзе подвиг Бобки.

На протяжении всей истории Публичной библиотеки славу ей создавали не только уникальные фонды, но и сотрудники библиотеки, верно служившие читателю. Среди них много известных имен, но немало и скромных тружеников, без которых, однако, библиотека не могла бы существовать. Среди них – Елизавета Петровна Гребенщикова. В «Истории…» Публичной библиотеки ее имя упоминается всего дважды...

Один из участников конференции Б.Н. Годунов, по-моему, очень кстати вспомнил анекдот про то, как цыган приучал лошадь обходиться без овса, а потом рассказывал о своём эксперименте: «На третий день только привыкать стала — и сдохла»… Так вот созданная вначале по указанию и при поддержке партаппарата в качестве областного отделения Российского фонда культуры, а затем брошенная на произвол судьбы, общественная организация в Костроме участи той лошади, к счастью, избежала.

Говорят, нет такого. А послушайте: алюминиевый беспорядочный перестук – марш пустых кастрюль. Глуховатый перезвон червонцев – нищие пятаки налогоплательщиков в его истоках; куда течет золотая река? БОММЖЖЖ – удар по «национальной гордости великороссов», и долго, долллго держит звук эта проклятая гармоническая цельность. Что – так и должны стоять по лицу «новой Руси» ее хижины и дворцы?

Родился я в 1948 году. Детство прошло в подмосковном селе Софрино, историческое название которого – Сафарино. Находится оно в Пушкинском районе. Над селом возвышалась полуразрушенная Смоленская церковь. Наша семья состояла из бабушки – матери отца Марии Григорьевны, родителей: отца Василия Сергеевича и матери Любови Дмитриевны, старшей сестры Натальи, меня, младшего брата Николая и незамужней сестры отца Клавдии Сергеевны.

Песня помогала бурлакам соблюдать в движении общий ритм, становилась организующей силой. Утомленная, зачастую полусонная вереница бурлаков, двигаясь в такт мелодии, превращалась в дружный трудовой коллектив с единой волей.

Базар — живая, постоянно сменяющаяся, созидаемая самою жизнью краеведная выставка. Большая торговая площадь наполнена народом во всех его местных оттенках, нарядным, оживленным, занята телегами, продуктами сельского быта, грудами разнообразных ремесленных изделий. Несколько окружающих волостей доставляют сюда цвет своего населения и итоги своего промышленного напряжения.

В районе Молвитина и далее к северу до Буя мне нужно было ознакомиться с крестьянской стройкой и получить сведения о здешнем плотницком промысле. Попутно с этой работой в моей записной книжке накопилось порядочно разных заметок о том, что встречалось на пути, около чего краевед не пройдет безучастно, хотя бы и шел он с определенно поставленной целью. Об этих местах, о встречах и впечатлениях я и хочу здесь поделиться с читателями.

Было время, памятное многим еще и теперь, когда вся Волга и ее прибрежья представляли картину своеобразной и деятельной жизни, от которой веяло обаянием какой-то дикой, но тем не менее родной и исполненной могучей силы поэзии. Как белые лебеди, величаво и красиво, одна за другою, плыли по реке расшивы; весело и как будто играя, выбегали следом за ними разукрашенные флагами барки и дощаники...

Вчера, 30 декабря, хоронили одного из талантливейших русских поэтов Н.А. Некрасова. С раннего утра собралась толпа в числе трёх-четырёх тысяч человек на Литейной, перед домом А. Краевского. Усердный деятель 60-х годов и один из редакторов «Современника» в последнее время жил в доме Краевского и принимал горячее участие в издании «Отеч. зап.».

Ефим Васильевич, Ефимушко, кто ты? Признанный художник, живописавший гармонию и тайну крестьянской цивилизации, кумир и отрада окрестных ребятишек – «лишних ртов», лишенных тепла и ласки, чьих родителей поглотили непосильный труд, война или ОГПУ, или ты – нелепый тунеядец, вызывавший раздражение советского начальства?